文 | 清和 智本社社长

2025年中美贸易关系的复杂演进为何低于多数经济学家的预期?特朗普政府对全球60多个经济体同步发起贸易战,而非仅针对中国,这一策略背后折射出国家竞争范式的深刻转变——经济手段正取代传统军事、政治工具成为主要博弈工具。中金团队引入的“地缘经济”理论,为我们理解全球化时代的国际关系提供了全新视角。

地缘政治理论自19世纪末诞生以来,始终是分析国际关系的主导框架。该理论强调地理位置、领土资源对国家战略的影响,将国家竞争解释为争夺领土、资源的零和博弈,典型手段包括军事威慑、冷战对抗等硬实力工具。然而,随着全球化深入发展,这一范式正遭遇前所未有的挑战。

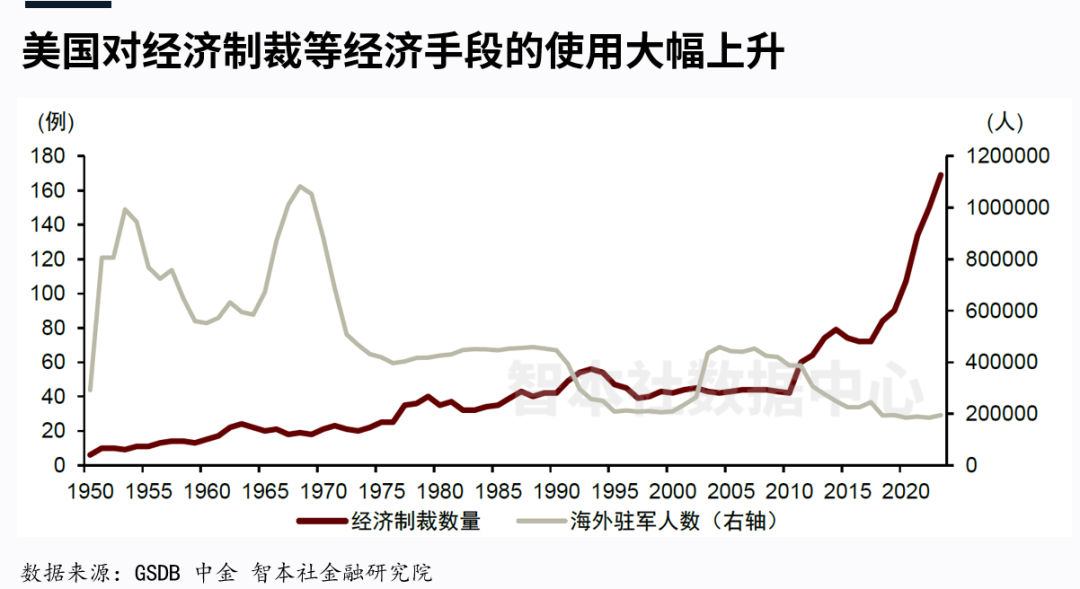

地缘经济理论的崛起,标志着国家竞争逻辑的根本转变。该理论将国家行为视为经济目标的延伸,强调通过贸易壁垒、技术制裁、金融规则等经济手段实现战略意图。以以色列与巴勒斯坦冲突为例,传统地缘政治分析聚焦领土争端、宗教矛盾,却难以解释沙特、埃及等国在多次中东战争后转向经济合作的战略调整。数据显示,自二战以来美国海外驻军人数持续下降,而经济制裁数量激增,这一反差印证了地缘经济范式的崛起。

技术进步与全球化发展是推动范式转变的两大驱动力。一方面,人力资本提升使领土、矿产等传统地理要素的价值相对下降;另一方面,国际贸易创造的繁荣效应强化了经济理性。托马斯·弗里德曼提出的“麦当劳理论”揭示,深度融入全球分工体系的国家更倾向于合作而非冲突。但需注意,这一理论存在两大前提:自由贸易的边际收益必须高于冲突成本,且贸易规则需公平透明。

当前国际经济格局由三大核心供应链支撑:欧美日主导的技术资本链、中国主导的商品生产链、沙特俄罗斯主导的能源链。美国凭借技术领先、金融市场深度与庞大消费市场,构建起独特的经济优势。其消费总额占全球25%,中国对美出口创汇占比仍达40%,东盟最终消费市场亦高度依赖美国。

美元体系作为美国经济霸权的核心工具,其国际地位远未动摇。数据显示,美元在全球外汇市场交易份额稳定在60%-65%,国际债券市场占比46%,全球股票市场占比60%。尽管面临数字货币挑战,美元在SWIFT系统交易份额仍达50%,新兴链上金融领域占比超90%。这些数据表明,美元贬值属于周期性波动,而非体系性崩溃。

中国的竞争优势集中于全球最完善的商品供应链。2022年中国制造业产能占全球33%,光伏、锂电池、新能源汽车市场占有率分别达85%、79.8%、70.4%。这种全产业链优势具有双重特性:一方面,印度、越南等国难以整体替代;另一方面,特定产业如苹果手机组装可能形成局部威胁。技术积累方面,中国在产业链环节的技术改进能力世界领先,但需警惕产业转移带来的技术外流风险。

当前地缘经济博弈呈现三大核心特征:相互依赖性、力量不对称性与多方博弈性。全球化分工体系使各国经济深度交织,特朗普政府对60国同步发起贸易战,本质是通过税率协商重塑贸易规则,而非追求零和博弈。这种可协商性区别于地缘政治的对抗本质,中美经济“硬脱钩”在全球化时代缺乏现实基础。

力量不对称性体现在关键环节的控制权上。美国掌握的技术、金融与市场优势具有高替代成本,美元国际货币地位300年来仅被英镑替代一次,且需重大历史事件催化。中国的不对称优势在于供应链完整性,新能源汽车等领域海外替代难度较大。制衡策略方面,中国通过芯片技术突破与稀土出口管制,获取对美谈判筹码。

多方博弈格局下,中美竞争牵动全球产业链重构。拜登政府试图通过盟友体系转移供应链,而特朗普选择单边主义重塑格局。中国则深化与东盟、“一带一路”国家合作,推动产业出海。未来全球贸易将呈现多极化再平衡,企业需适应新关税体系与规则。中美作为全球产业链核心参与者,其博弈焦点将转向技术研发与关键资源控制。

地缘经济理论的崛起,标志着国家竞争进入经济主导的新阶段。理解这一范式转变,对把握全球化趋势、制定国家战略具有关键意义。中金研究院的系列研究为此提供了重要学术支持。

全球资产配置一对一咨询,请添加智本社运营(zbs201812)预约。