文 | 清和 智本社社长

2025年中美贸易关系演变为何低于经济学界预期?特朗普政府同时对60余国发动贸易战的行为,揭示了全球化时代国家竞争范式的转变——经济手段正取代传统军事政治手段成为主要博弈工具。中金团队引入的「地缘经济」概念,为我们理解当前国际局势提供了全新分析框架。

传统地缘政治理论诞生于19世纪末德国崛起时期,强调地理位置、资源分布对国家竞争的影响。该理论将国际冲突解释为领土、资源争夺的零和博弈,军事手段是主要实现途径。海权论、陆权论等分支理论均基于此逻辑展开。

与之形成鲜明对比的是,地缘经济理论将国家竞争视为经济目标的实现过程。贸易战、技术封锁、关税壁垒等经济手段成为主要博弈工具。这种转变在以色列-巴勒斯坦冲突中体现得尤为明显:对圣城耶路撒冷的争夺本质是观念与荣誉之争,难以用经济理性解释;但中东冲突规模从阿拉伯世界整体对抗以色列,逐渐缩小为以色列与巴勒斯坦武装组织的局部冲突,则反映出经济理性对非理性冲突的抑制作用。

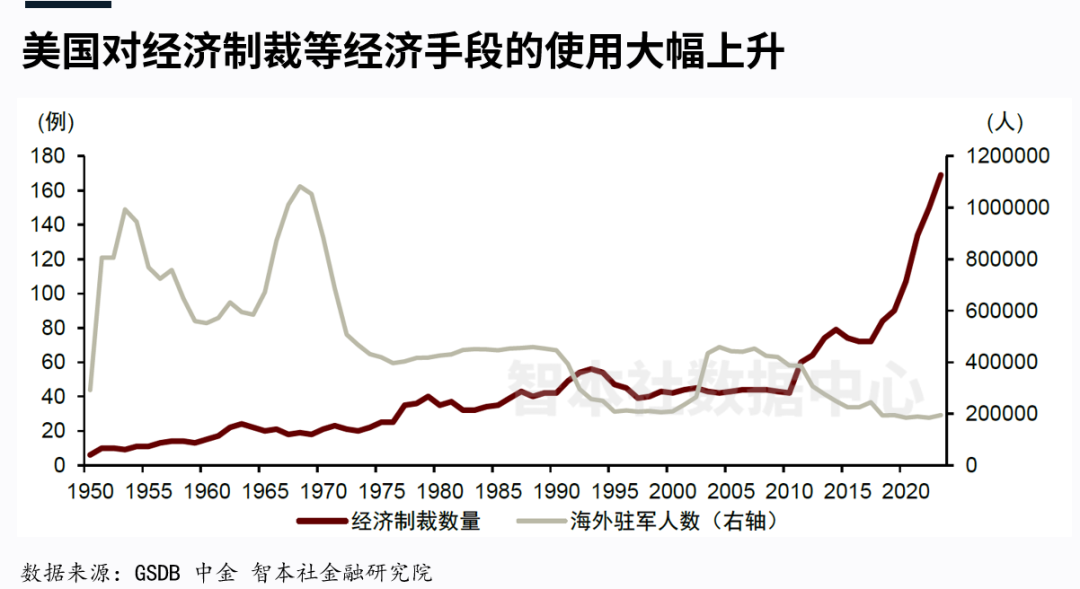

数据印证了这种范式转换:二战后美国海外驻军人数持续下降,而经济制裁数量从2010年起急剧上升。托马斯·弗里德曼提出的「麦当劳理论」揭示了自由贸易对战争的抑制机制——当国家经济深度融入全球分工体系时,战争的边际成本将超过收益。但需注意,这种抑制作用存在两个前提:自由贸易收益需高于冲突收益,且贸易规则公平透明。

当前全球化体系建立在三大核心供应链之上:欧美日主导的技术资本链、中国主导的商品生产链、沙特俄罗斯主导的能源链。主要国家正利用各自优势展开经济博弈。

美国的经济武器库包含技术领先、金融霸权与庞大市场三重优势。其消费市场占全球25%,中国对美出口创汇占比仍达40%。美元在国际储备、债券市场、股票交易、SWIFT系统中的主导地位,使其能通过金融规则实施制裁。尽管「去美元化」呼声高涨,但数据显示:美元在全球外汇交易份额稳定在60%-65%,国际债券市场占比46%,美股吸引全球60%的股票资本,稳定币市场占有率超90%。

中国的供应链优势体现在制造业规模与技术积累。2022年中国制造业产能占全球33%,光伏、锂电池、新能源汽车市占率分别达85%、79.8%、70.4%。这种全产业链优势具有双重性:一方面,印度、越南等国难以整体替代;另一方面,特定产业转移(如苹果手机组装)仍构成威胁。技术迁移风险伴随产业转移同步存在,富士康等企业的海外布局即是例证。

地缘经济博弈呈现三大特征:

1. 相互依赖性:全球化使国家经济深度交织。特朗普对60国发动贸易战本质是协商策略,通过关税调整达成新贸易协议。中美经济高度捆绑,硬脱钩成本过高,这与美俄能源脱钩存在本质区别。

2. 不对称性:技术、金融、市场等要素的可替代性决定博弈地位。美国掌握的先进技术、美元体系、消费市场具有强不可替代性,而中国在新能源汽车等领域的供应链优势构成制衡筹码。稀土出口限制、芯片技术突破等策略,均体现通过关键环节掌控谈判主动权的思路。

3. 多方博弈性:中美博弈牵动全球产业链重构。拜登政府试图通过盟友体系转移供应链,特朗普则采取单边主义;中国通过「一带一路」深化与东盟合作。新的贸易秩序已形成,企业需适应关税率与规则变化。

特朗普政府的经济手段表明,国家利益最大化仍是核心目标,但实现路径已从军事政治转向经济博弈。中美作为全球产业链关键参与者,将在技术研发、资源控制等领域持续竞争。地缘经济理论的兴起,预示着全球化时代国家竞争将呈现更复杂的经济理性特征。

(中金研究院「地缘经济论」研究系列提供数据支持)