文 | 萧田

谁能想到,曾稳坐卤味行业头把交椅的“鸭脖大王”绝味食品,会因财务造假陷入ST危机?这场突如其来的风暴,不仅让投资者措手不及,更将卤味行业加盟模式扩张的深层问题暴露无遗。

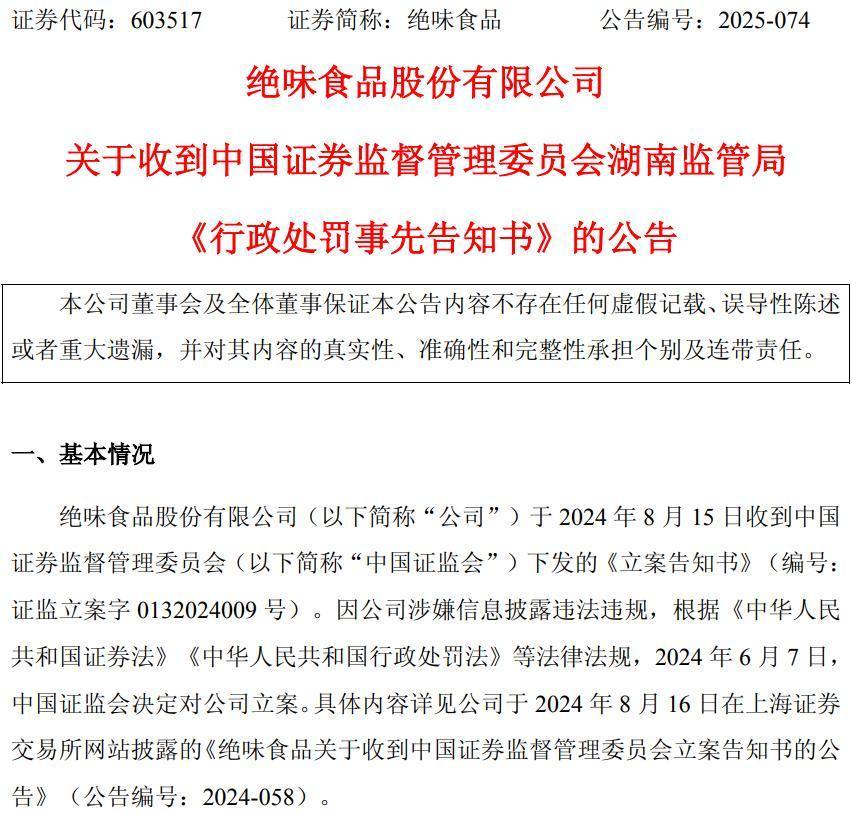

9月23日,绝味食品正式戴上ST帽子,股票简称变更为“ST绝味”,日涨跌幅限制缩至5%。这场危机的导火索源于证监会的一纸处罚:因2017年至2021年期间未确认加盟门店装修业务收入,导致年度报告少计营业收入超7亿元,财务数据存在虚假记载。

与多数企业虚增营收的信披违规不同,绝味食品的“反向造假”更显诡异。中国证监会湖南监管局对绝味食品及相关高管开出总计850万元罚单,其中时任董事长戴文军被罚200万元,财务总监彭才刚被罚150万元,董事会秘书彭刚毅被罚100万元。

关于绝味食品“反向造假”的动机,市场猜测不断。一种观点认为,这是为平滑业绩、隐藏真实增速预留空间。但从数据看,2017-2021年绝味食品营收保持稳定增长,装修收入占比不足5%,平滑业绩的动机并不充分。

另一种猜测指向利益输送:装修款通过加盟商委员会账户流转,最终流入高管腰包。但若涉及管理层侵占,850万元的处罚力度显然过轻。更可能的解释是,监管认定这是一起会计准则理解的技术性问题。

作为卤味行业“加盟模式鼻祖”,绝味食品长期依赖“中央工厂+加盟门店”模式,1.5万多家加盟店是其核心资产。装修业务作为总部与加盟商的利益交集点,往往被视为非主营收入。招股书显示,公司收入类别中仅列示“加盟费管理收入”,未提及装修款。这种行业共识下的财务处理,虽非主观恶意,却暴露了加盟模式快速扩张的后遗症。

绝味食品的危机,根源在于其引以为傲的加盟模式。卤制品行业门槛低、可复制性强,规模成为核心壁垒。绝味食品通过“加盟委员会”模式,将全国划分为128个战区,让加盟商参与公司治理,这种创新曾助力其门店数量从2019年的10954家飙升至2023年底的15950家。

然而,狂飙突进的扩张模式埋下了隐患。消费降级与行业竞争加剧的双重冲击下,绝味食品门店数量一年多关店5112家,收缩幅度远超周黑鸭(952家)、煌上煌(1599家)和紫燕百味鸡(798家)。资本市场反应更为激烈,绝味食品股价从最高点102.37元跌至13.39元,市值蒸发超500亿元。

对比竞争对手,周黑鸭通过提升单店运营效能控制收入降幅,煌上煌通过原材料采购策略实现净利润逆势增长。而绝味食品的“增利不增收”策略,显然未能适应行业变化。

绝味食品的困境并非个案,而是整个卤味行业面临的系统性挑战。2025年半年报显示,绝味食品、煌上煌、周黑鸭三大企业营收均呈下滑态势,卤味品类市场规模增速从2024年的3.7%进一步放缓至2025年的微增。

面对行业低迷,卤味巨头纷纷探索转型:周黑鸭推出子品牌“3斤拌·小锅鲜卤”进军现制热卤市场,煌上煌切入冻干食品赛道,紫燕食品发力大学门店,周黑鸭频繁跨界联名。然而,这些探索尚未在市场上引起显著反响。

财经无忌认为,卤味市场的低迷不仅源于消费需求变化,更在于消费认知的转变。年轻消费者将低盐、低脂、低糖作为卤味消费的首选条件,要求企业在产品创新的同时,更要植入消费者心智。

处于“老登消费”和“新消费”的交界点,绝味食品推出了全新门店形态“绝味plus”,定位为新式卤味休闲小吃店。该门店提供炸卤、小吃、甜品、炙烤、主食及酒饮等近30款SKU,试图打造从“买卤味”到“逛潮流空间”的转变。

这种探索并非绝味一家之举。多家卤味品牌也在围绕场景体验进行改造,如紫燕食品发力大学门店,周黑鸭布局社交内容。整体趋势指向一个共识:单靠传统渠道和产品组合,已难以满足新一代消费者的情绪价值需求。

然而,绝味Plus能否成为绝味食品的“第二增长曲线”尚存疑问。对于57岁的戴文军而言,在监管处罚落地、加盟陷入困境、行业竞争加剧的多重压力下,想要困境反转,可能任重道远。