出品丨花朵财经观察(FF-Finance)

撰文丨学研

当A股上证指数创下10年新高、无限逼近3900点之际,科技板块却掀起了一轮密集的减持潮。这场由产业资本主导的资本撤离,不仅暴露了市场对科技股估值的分歧,更折射出价值重构期的深层焦虑。

据东方财富最新统计,9月以来已有106家科技企业发布减持计划,覆盖光模块、半导体、计算机等核心领域。其中电子行业25家、计算机行业18家,中际旭创、澜起科技等千亿市值龙头赫然在列。这场减持盛宴背后,是科技股年内平均涨幅超50%的财富效应,以及股东对高位套现的强烈诉求。

今年科技股的狂欢造就了众多财富神话。从企业股东到个人投资者,资本市场处处流传着“一夜暴富”的传奇。数据显示,仅上半年就有超过300只科技股实现股价翻倍,创业板、科创板成为资金追逐的焦点。但当产业资本开始集中撤离,市场不得不重新审视:这究竟是价值兑现,还是泡沫破裂的前兆?

在股价处于历史高位的敏感时刻,股东们的集体减持行为,与持续涌入的散户资金形成鲜明对比。这种资金流向的背离,暴露出市场对科技股估值的严重分歧。当产业资本选择“落袋为安”,而个人投资者仍在“追高入场”,这场资本博弈正考验着每个参与者的判断力。

千亿减持潮背后的资本逻辑

PART.01 科技股减持全景图

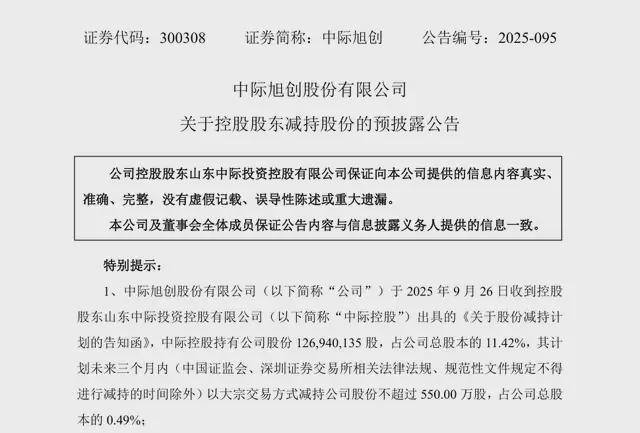

9月26日,光模块龙头中际旭创(300308.SZ)的减持公告引发市场震动。控股股东中际控股计划三个月内减持不超过550万股,按当日收盘价计算,套现金额达22亿元。这仅是冰山一角:

PCB行业黑马胜宏科技(300476.SZ)的案例更具代表性。这家踩中AI和新能源双重风口的公司,两年股价暴涨20倍,但实控人家族年内已套现近20亿元。更耐人寻味的是,在减持同时公司还在进行融资,这种“左手套现、右手融资”的操作引发市场质疑。

数据显示,下半年实现上涨的科技股中,近七成存在股东减持行为。软通动力(301236.SZ)套现10.42亿元、长飞光纤(601869.SH)套现1.16亿元、澜起科技(688008.SH)两名股东合计套现32.9亿元。这些数据勾勒出一幅清晰的资本撤离路线图。

某券商分析师指出:“当股价涨幅超过企业实际增长能力时,产业资本的套现冲动就会显著增强。目前多数科技股的市盈率已超过行业平均水平两倍以上,这种估值差必然引发资本调整。”

PART.02 估值分歧下的市场博弈

这场减持潮引发的估值争议,甚至蔓延到专业机构层面。高盛认为中际旭创等光模块企业估值仍合理,而摩根士丹利则警告基本面利好已消耗殆尽。这种分歧在荒原投资与国盛证券对中际旭创的评级争论中达到高潮,前者维持“买入”评级,后者却下调至“中性”。

市场数据揭示着更复杂的图景:截至9月26日,A股流通市值达94.62万亿元,较年初增加16.97万亿元。按个人投资者持股占比30.88%计算,今年人均盈利约2.22万元。但这种平均数字背后,是科技股贡献了超过40%的市值增长。

“现在的问题不是科技股会不会跌,而是能跌多少。”某私募基金经理表示,“当股东开始用脚投票时,市场必须重新评估企业基本面与估值的匹配度。那些真正具备技术壁垒和持续盈利能力的公司,才能穿越这个调整周期。”

压力测试下的投资启示

这场减持潮实质上是对科技股的“压力测试”。数据显示,今年以来科技板块的换手率较去年同期上升37%,显示资金博弈加剧。但历史经验表明,每次产业资本集中撤离后,真正优质的企业都能实现估值修复。

对于普通投资者而言,巴菲特“在别人贪婪时恐惧”的箴言值得重温。当市场情绪达到狂热阶段,保持理性尤为重要。建议重点关注三个维度:企业研发投入占比是否持续高于行业平均、现金流是否健康、管理层是否有长期战略规划。

值得注意的是,本轮减持潮中,仍有23家科技公司获得机构增仓。这些被“聪明钱”看好的企业,普遍具备核心技术专利、稳定的客户群体和清晰的产业布局。这或许暗示着,经过调整后的科技股,将迎来更健康的估值体系。

在这场资本与价值的博弈中,市场正在进行自我修正。对于具备核心竞争力的科技企业,短暂的估值调整反而创造了更好的布局机会。正如某基金经理所言:“真正的科技牛股,从来不是靠概念炒作,而是用持续的创新和业绩增长证明自己。”

当减持潮的喧嚣逐渐平息,那些能够穿越周期的科技企业,终将在新的估值体系中脱颖而出。对于投资者来说,现在或许是重新审视投资组合、聚焦基本面最好的时机。