出品丨花朵财经观察(FF-Finance)

撰文丨华见

“为什么到死都摆脱不了中国!”

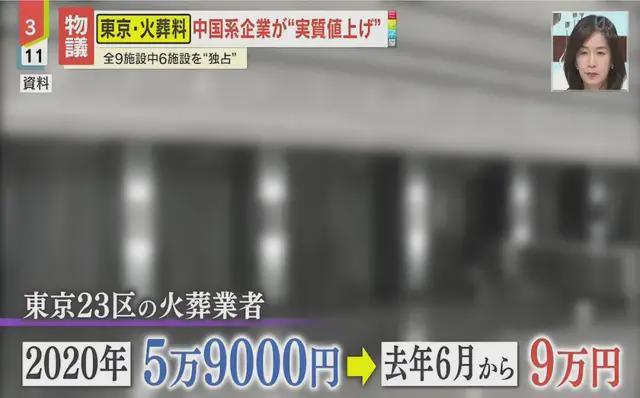

前不久,日本网民这句近乎崩溃的吐槽在网上刷屏。起因是《产经新闻》一篇报道:东京火化费涨到9万日元(约4200元人民币),还把原因归为“中国资本暗中入侵”。

但吐槽归吐槽,一个更有意思的事实是——如今日本的“死亡产业链”,从墓碑、棺材到火葬场,几乎被中国人承包了。有人算过账,靠这门“送最后一程”的生意,中国每年要赚走超1000亿日元。

这到底是“中国资本入侵”,还是另有隐情?其实背后藏着的,是中国制造从产品到产业链的进阶逻辑。

PART.01

中国承包了日本人的“身后事”

日本人的“死亡焦虑”,早从2020年就露了端倪。

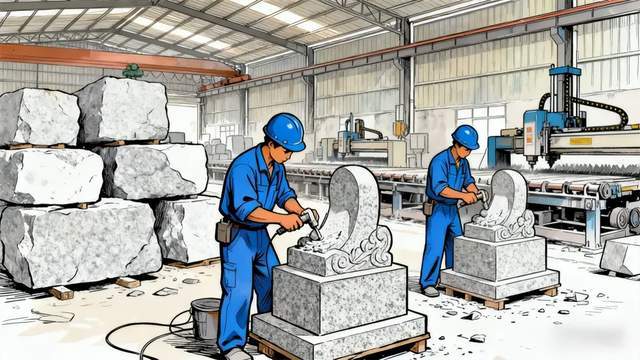

那年疫情,东京葛饰区石材店老板井冈进急得转圈——五位顾客等着墓碑下葬,上游工厂却断货两个月。他的电话,最终打向了中国福建惠安县。彼时全日本的石材店都一样:一边是待葬的逝者,一边是“无碑可卖”的窘境。

没人想到,日本人能不能顺利下葬,竟要看中国县城的进度。

惠安县人口不过80多万,却攥着日本90%的墓碑市场,年产值近20亿人民币。

早在上世纪80年代,日本掀起“修墓潮”,老人在世就会准备墓碑,可本土花岗岩不够用,石材商一路找到中国。

有生意头脑的惠安人接住了机会,根据惠安县人民政府官网披露,这里有1亿立方米的花岗岩储量,1600多年的石雕手艺(连人民英雄纪念碑都有惠安工匠参与),再加上现代激光雕刻、五轴水刀切割——误差能控制在0.1毫米内,正好戳中日本“极致挑剔”的需求。

精美的惠安石雕;图源:小红书@廖信忠

如今惠安有631家石雕企业,10万人靠这行吃饭,连安倍晋三家族的墓碑,都出自这里。

如果说惠安管“入土”,那山东曹县就管“装殓”。

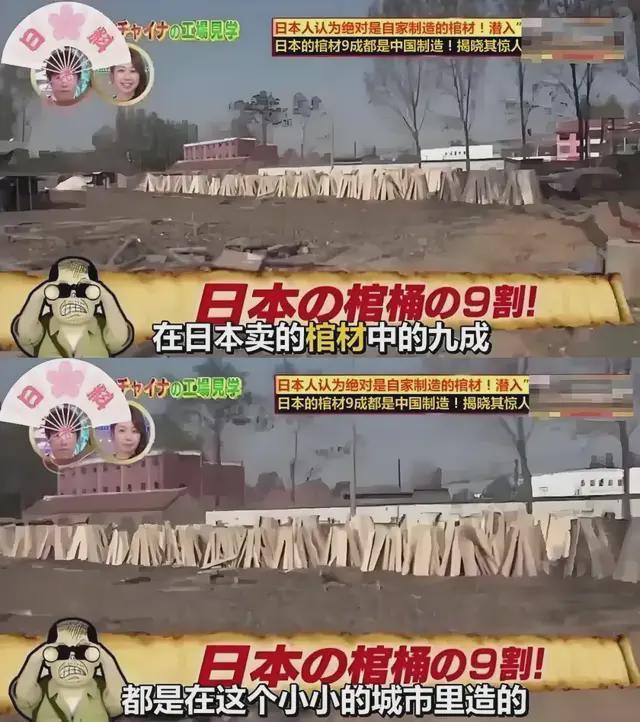

2017年日本综艺《不可思议的世界》拍过一个名场面:曹县棺木厂的大妈们列队喊话:“日本的各位,一定要用我们的棺材呀!”不是玩笑,日本每10个去世的人里,有9个躺在曹县的棺材里。

曹县能拿下90%市场,靠的是“精准踩中需求”。日本丧葬有个特殊要求:棺材要和遗体一起烧,所以木材得轻便易燃。曹县恰好是“中国泡桐之乡”,300万株泡桐树,年采伐量4万多方,原材料管够。

更能打动日本人的是曹县的“服务力”。想要樱花纹、镀金款?能做;想要Hello Kitty、哆啦A梦的二次元棺材?也能做;着急用?72小时全日本配送;担心环保?JIS(日本工业标准)认证率87%。关键是价格——日本本土棺材卖4000元以上,曹县的只要一半,质量还不差。

连曹县棺木厂老板招婿,都能拿出8个网店当陪嫁,足见这行的底气。

要是说惠安、曹县是“产品输出”,那上海人罗怡文,就是直接把“终端”握在了手里。

2022年安倍晋三的葬礼上,网友扒出一个细节:火化他遗体的“桐谷斋场”,背后老板是中国人罗怡文。如今东京23区的9家火葬场里,有6家是他的,每年要“烧走”近10万日本人,垄断了东京70%的火化市场。

罗怡文发家的路子很有“资本”特色,早年靠《中文导报》在日本站稳脚跟,后来帮苏宁收购日本家电连锁Laox,还把它改成免税店,赚走中国游客“抢马桶盖”的钱。2021年他盯上日本殡葬业,收购老牌企业广济堂的股份,把旗下火葬场“东京博善”收入囊中。

接手后,他也没闲着,直接打破“殡仪馆和火葬场分开经营”的行规,和寺庙、殡仪公司合作搞“一体化服务”。此外还引进欧姆龙温控技术,让火化从人工变自动化,还能用1000度恒温把骨灰烧得更浅——这下连日本皇室和高官都愿意选他家了。

现在日本人调侃:“就算不用中国墓碑、棺材,最后还是会被中国人‘烧掉’。”

PART.02

中国商人的进阶逻辑

有人说这是“中国资本抢生意”,但仔细看就会发现:中国人能拿下日本殡葬业,靠的不是“投机”,而是一步步的产业进阶。

第一步是“资源+工艺”的打底。

惠安的墓碑能垄断,先靠“老天爷赏饭”——1亿立方米的花岗岩储量,质地硬到能存千年;再靠“老祖宗传手艺”——晋朝就有的石雕技术,2006年还成了国家级非遗。曹县的棺材也一样:泡桐木是天然优势,再加上山东“厚葬文化”传下来的木工手艺,才能做出严丝合缝、误差不超1毫米的棺材。

但光有传统不够,还得叠加“现代buff”。惠安把激光雕刻和传统影雕结合,能刻出日本客户要的精细花纹;曹县搞电商,让日本人能直接网上订棺材,还能定制动漫款——这些都是“老手艺+新玩法”的结果。

第二步是“从散兵到集群”的规模效应。

早年惠安做墓碑,是小作坊零散接单;现在成了631家企业抱团,从原材料开采到加工、出口,全链条都有。曹县更夸张,2500多家棺木企业、5000多个个体户,连包装、运输都有专门配套,成本一下就降下来了。

这种“产业集群”的威力,日本本土根本比不了。日本殡葬企业多是小作坊,原材料要进口,人工成本高,想做定制款还没规模——反观曹县,你要100个樱花棺,一周就能交货,价格还比日本本土低一半。

第三步是“从产品到资本”的深度介入。

如果说惠安、曹县是“卖东西”,罗怡文就是“做生态”。他没去建火葬场,而是收购日本老牌企业,用中国的运营思路改造:优化流程、引入技术、整合资源,把原本低效的本土火葬场,变成了高利润的“服务终端”。

这“三板斧”下来,中国不是在“抢日本生意”,而是在填补日本的“供给缺口”——日本老龄化严重,每年死亡超140万人,殡葬业是刚需,但本土企业又满足不了“性价比+个性化+效率”的需求,中国产业链正好补上了这个空。

PART.03

没有中国,日本人更“死不起”

日媒吐槽“中国资本让日本人死不起”,但真相可能正好相反:没有中国,日本人的殡葬费可能更贵。

先看价格。日本本土墓碑卖5万-15万元,惠安的只要一半;日本棺材4000元起,曹县的2000元就能拿下。就算是被吐槽“涨价”的火化费,也不全是中国资本的锅——东京博善涨价,是因为要退出“区民葬”政策(原本政府补贴低价,企业赚不到钱),而全东京只剩一家民营火葬场还能走“区民葬”,排队都要等很久。

再看供给。要是没有惠安,日本墓碑可能断货;没有曹县,日本人想买便宜棺材都难;没有罗怡文改造的火葬场,东京的火化效率可能还停留在“人工烧”的阶段,排队时间更长。

说到底,日本人的“吐槽”,本质是对“中国制造不可替代”的无奈。这些年中国制造早不是“低价劣质”的标签了,而是“质价比”的代名词——有传统工艺的底子,有现代产业链的效率,还能精准踩中需求,这样的竞争力,不是靠“恶意入侵”能得来的。

就像曹县棺木厂的老板说的:“我们不是要抢谁的生意,是日本人需要,我们正好能做好。”

从惠安县的墓碑,到曹县的棺材,再到罗怡文的火葬场,中国人拿下的不只是一门生意,更是一套“从产品到产业链”的硬核逻辑。

而日本网民的吐槽,或许正是对这种逻辑的最好认可——毕竟能让日本人“入土为安”,本身就是中国人的一种实力。