70岁的比尔·盖茨在自传中坦言:我的成功是家庭特权与时代机遇共同塑造的结果。

文|《中国企业家》记者 王怡洁

见习记者 孙欣

编辑|何伊凡 见习编辑|李原

头图来源|视觉中国

13岁的比尔·盖茨在父母安排的心理诊所首次听到'幸运儿'这个评价时,正经历着与母亲的激烈冲突。这位西雅图律师家庭的第三子,因厌学逃课、拒绝遵守母亲制定的'妈区时间'而成为家庭异类。当母亲将手表调快8分钟以确保全家准时,盖茨却用逃课和躲避社交来反抗这种过度规划的生活。

心理医生克雷西的干预成为转折点。这位经历过战争创伤的医生告诉盖茨:'与其浪费时间对抗父母,不如专注获取社会生存技能。'更让盖茨震惊的是,克雷西指出他的问题'与真正的不幸相比微不足道'。这次谈话让盖茨开始意识到,自己享受着许多人难以企及的特权。

盖茨在自传中详细列举了自己的幸运清单:出生在富裕家庭,父母重视教育;13岁就能在私立中学接触编程;赶上半导体爆发期,大脑发育恰逢计算机专业化关键期。这些因素让他在19岁从哈佛退学时,已拥有远超同龄人的技术积累。

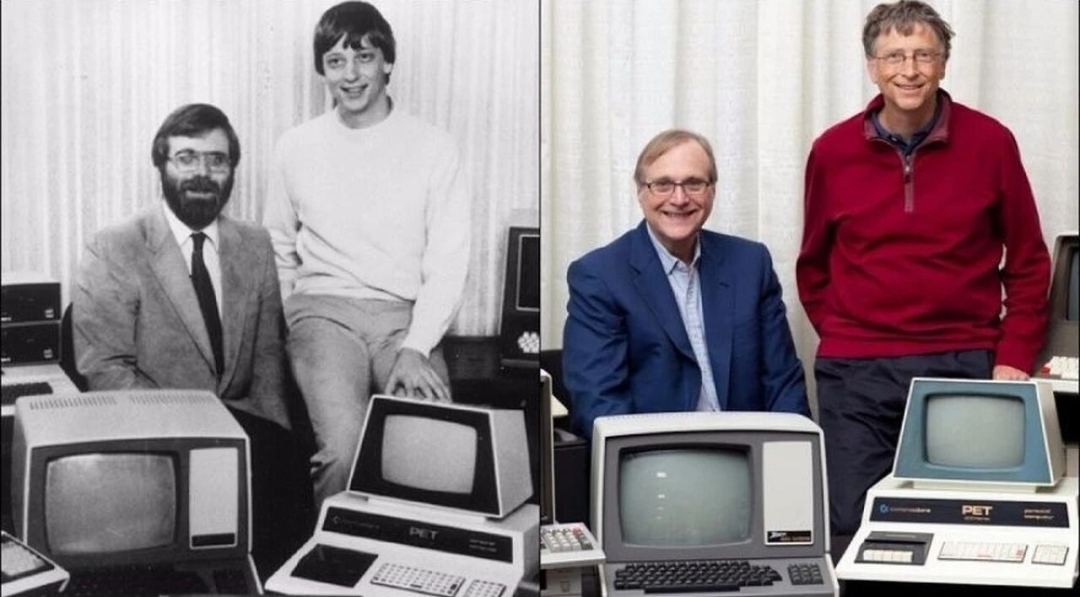

1975年1月,当微型仪器公司宣布推出牛郎星8800计算机时,盖茨和保罗意识到个人计算机软件市场的巨大潜力。他们用六周时间开发的BASIC语言,在第二次测试时成功运行,伴随着'POINT 2+2 4 OK'的代码显示,人类历史上第一个个人计算机软件诞生了。

来源:中信出版社微信公众号

1980年与IBM的合作成为微软腾飞的起点。MS-DOS系统通过授权费模式快速扩张,1986年上市让盖茨成为亿万富翁。1995年Windows 95的问世更具有里程碑意义,首年销量突破4000万份,内置TCP/IP协议使其成为互联网时代的操作系统霸主。

2000年盖茨卸任CEO时,微软市值已突破6000亿美元。在鲍尔默和纳德拉的带领下,这家科技巨头从PC时代成功转型云计算,并在AI时代继续保持领先地位。

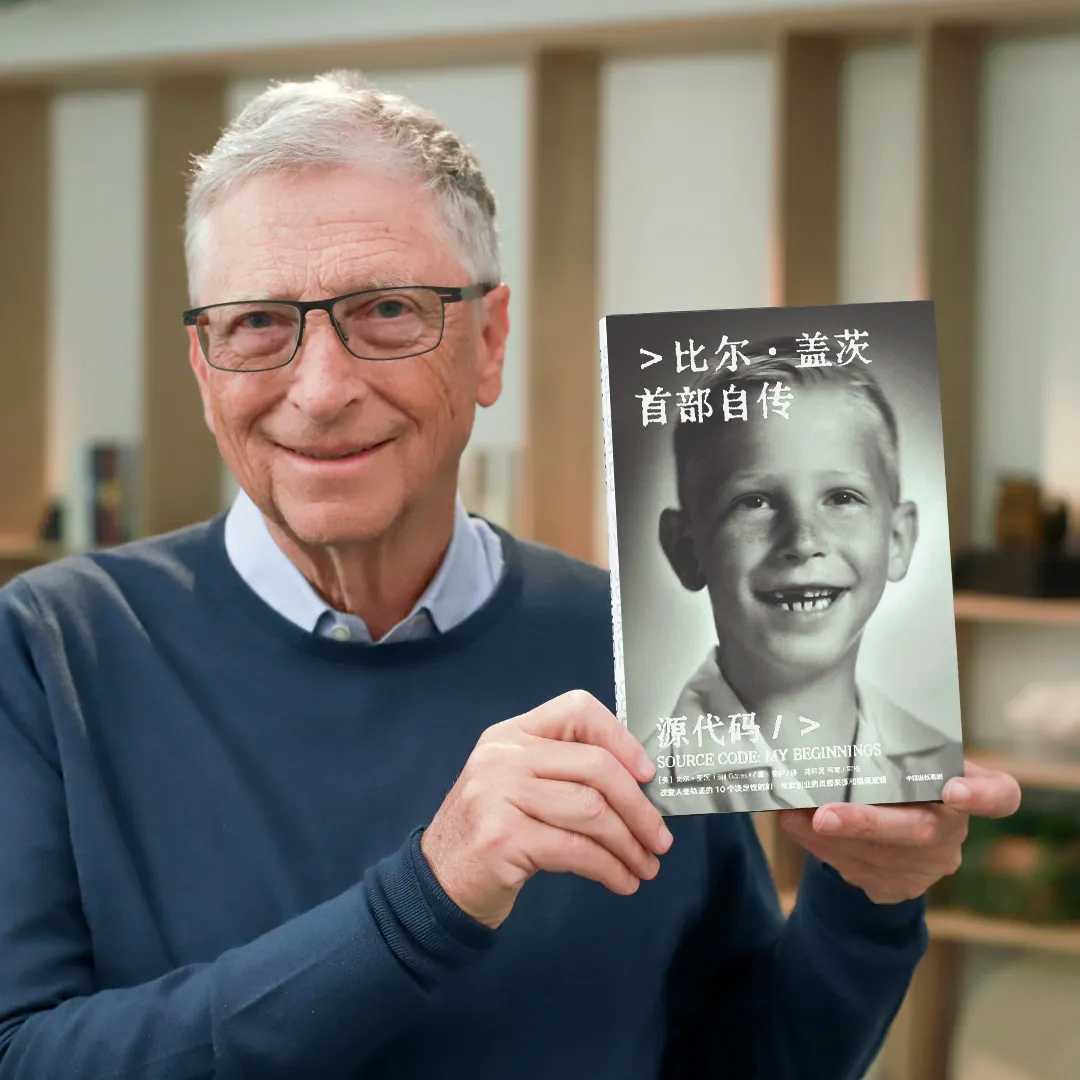

2025年2月出版的《源代码》打破了公众对盖茨的刻板印象。这本书不追忆微软辉煌,也不讨论慈善事业,而是聚焦个人成长经历。盖茨在书中坦承:'成功故事常把人简化为奇迹男孩或商业大亨,但我的个性与职业生涯,实则由独特且不可控的环境因素塑造。'

书中14个章节揭示了诸多鲜为人知的细节:

盖茨的成长环境堪称完美:父亲是知名律师,母亲是慈善家兼企业董事,外祖母擅长扑克牌中的博弈思维。这种环境培养了盖茨的两大特质:对阅读的热爱和对竞争的执着。每年更新的《世界百科全书》,家庭晚宴中传入的商业信息,外祖母的'状态机'思维训练,共同塑造了这位科技巨头的认知框架。

湖滨中学的计算机实验室更是关键转折点。当学校唯一懂编程的老师知识耗尽时,盖茨的编程之路才真正开始。他编写的井字棋游戏、排课程序,不仅赚到第一桶金,更让他确信:'我们可以创造出有价值的东西。'

盖茨和保罗 来源:中信出版社微信公众号

1973年进入哈佛后,盖茨在数学领域遭遇前所未有的挑战。这个高中时期的尖子生不得不重新规划职业方向,将编程从爱好转为专业重心。1975年牛郎星8800计算机的发布,促使他和保罗做出影响一生的决定:为这台没有软件的计算机开发BASIC语言。

六周的封闭开发后,他们带着成果拜访制造商。当软件第二次测试成功运行时,微软的雏形已然形成。'Micro-Soft'这个名字的诞生,标志着两个年轻人正式投身科技革命。

如今70岁的盖茨在自传中写道:'成年的奇妙之处在于,你发现剥去年岁和学识的包裹后,自己仍是那个8岁男孩。'从外祖母牌桌前的孩子,到改变世界的科技领袖,盖茨始终保持着对未知的好奇与探索欲。

这本自传不仅揭示了幸运与努力的辩证关系,更展现了一个真实的人:他会因母亲调快手表而愤怒,会为逃避社交而窃喜,会在取得成就后反思自己的特权。正如他所言:'我不是俗套的奇迹男孩,我只是恰好站在了时代浪潮之巅的幸运儿。'