作者|丁卯

编辑|张帆

封面来源|IC photo中国

全球AI产业链正经历一场前所未有的股东“套现潮”。从芯片巨头到光模块龙头,再到云计算新贵,核心玩家密集减持行为引发市场高度关注。

这场减持潮覆盖AI产业全链条:上游芯片环节以英伟达为代表,中游光模块领域“易中天”组合(中际旭创、新易盛、天孚通信)集体行动,下游云计算市场CoreWeave等企业同步跟进。数据显示,2025年以来AI核心企业股东累计减持规模已超35亿美元。

值得关注的是,本轮减持发生在行业估值历史峰值期。英伟达股价较2022年低点上涨超10倍,中际旭创等光模块企业估值普遍突破50倍PE。此时出现的集中减持,究竟是常规财务操作还是行业前景预警?

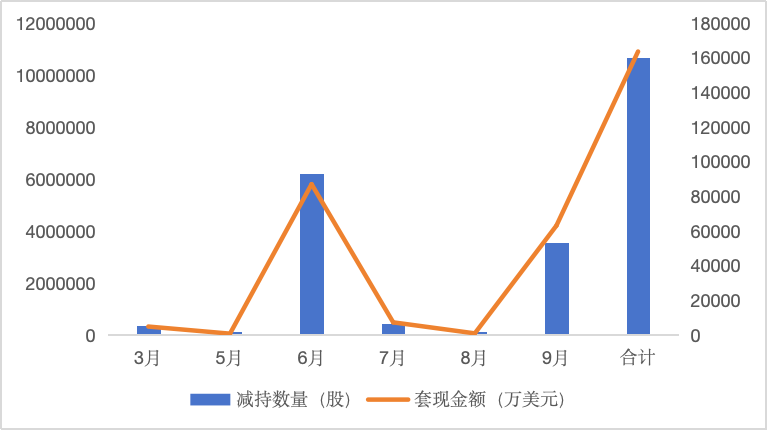

作为本轮减持潮的标志性事件,英伟达CEO黄仁勋年内累计减持532.5万股,套现金额达9.2亿美元。其操作严格遵循SEC规定的10b5-1交易计划,该计划允许高管在预设价格区间和时间窗口内自动执行交易。

数据显示,黄仁勋减持节奏与股价波动高度同步:7月、9月、10月上旬英伟达股价创新高期间,单月减持量均超120万股;8月股价横盘阶段,减持量骤降至38万股。这种“追涨杀跌”的智能交易策略,既规避了内幕交易风险,又实现了收益最大化。

图:英伟达股票上涨与黄仁勋减持节奏对比 数据来源:wind,36氪整理

除黄仁勋外,英伟达其他高管年内累计减持1000万股,套现16亿美元。公司流通股中机构持仓占比长期维持在60%以上,使得每日数万股的减持量对4.37万亿美元市值的影响微乎其微。

图:英伟达高管减持规模与股价关系 数据来源:wind,36氪整理

英伟达的减持并非孤立事件。云计算新贵CoreWeave在8月股票禁售期结束后,CEO Michael Intrator等内部股东累计套现10亿美元,机构投资者Magnetar Financial LLC抛售额达19亿美元。该公司股价自IPO以来累计上涨250%,当前估值已反映未来三年业绩预期。

A股市场同样出现减持潮。中际旭创控股股东9月底计划减持550万股,套现20亿元;新易盛董事长拟减持1143万股,对应金额37.5亿元。两家公司均采用结构化减持方案:中际旭创通过大宗交易定向转让,新易盛实施询价转让并设置锁定期,最大限度降低对二级市场冲击。

市场分析指出,本轮减持本质是行业高估值下的必然反应。以英伟达为例,2024财年黄仁勋3420万美元薪酬中78%来自股票激励,高管财富高度集中于单一标的。通过减持实现资产多元化配置,既是风险管理需要,也是合规要求下的必然选择。

尽管减持规模惊人,但实际市场影响可控。首先,美股机构持仓占比超60%,内部股东减持量不足流通股0.07%。以英伟达为例,25亿美元套现额仅占市值0.06%,日均交易量即可完全消化。

图:英伟达机构持仓比例变化 数据来源:wind,36氪整理

其次,AI行业基本面持续向好。算力需求呈现指数级增长,英伟达数据中心业务季度收入突破250亿美元,中际旭创800G光模块出货量同比增长300%。“需求旺盛-业绩兑现-技术迭代”的正向循环,为高估值提供坚实支撑。

图:AI核心企业净利润增长趋势 数据来源:wind,36氪整理

第三,减持潮已进入尾声阶段。黄仁勋剩余减持量仅67.5万股,按当前速度10月底即可完成计划。中际旭创大股东承诺12个月内不再减持,新易盛董事长转让后锁定一年,市场抛压将大幅减轻。

虽然减持不意味着行业看空,但需警惕潜在系统性风险。当前AI企业资本开支呈指数级增长,大摩预测2028年全球数据中心支出将达2.9万亿美元。然而,下游商业化落地缓慢导致自我造血能力不足。

以甲骨文为例,其GPU云服务器业务毛利率仅16%,远低于传统业务。这种“高投入-低回报”模式,使得企业资本开支增速超过现金流创造能力,ROIC效率持续走低。大公司资金缺口超1.5万亿美元,依赖信贷市场融资导致加权平均资本成本上升。

图:AI科技巨头资本开支与现金流对比 数据来源:wind,36氪整理

历史经验表明,杠杆率攀升是资产泡沫破裂的关键诱因。若外部融资成本突破临界点,企业被迫削减资本开支,将对上游供应商造成灾难性冲击。巴克莱测算显示,资本支出下降20%可能导致AI相关公司PE回落15%-20%。

这场“AI套现潮”揭示了产业发展的深层矛盾:中下游参与者以低效率、高杠杆模式进行军备竞赛,芯片成本高企与AI应用落地缓慢形成恶性循环。投资者在享受行业红利的同时,需密切关注资本开支可持续性及商业化进展。

*免责声明:本文内容仅代表作者观点,市场有风险,投资需谨慎。任何情况下本文信息不构成投资建议,投资者决策前应咨询专业人士。