三年前,一家由公募派基金经理联合创立的私募机构——勤辰基金在上海低调成立。这家百亿私募的股权结构自成立之初便引发市场关注:几位合伙人中,历史管理规模较大、声望较高的基金经理持股比例却意外“弱势”,而第一大股东名气虽不显赫,却占据控制性地位。

坊间一度传言,勤辰基金背后存在更强大的资本力量,股权排序因此调整,甚至隐含某“私募巨佬”的影子。但这些猜测均未得到证实。直至近期,随着一系列工商与备案信息的披露,这场持续三年的股权谜题终于迎来答案。

一纸公告“临时开放”:实控人变更信号

2025年10月,一份来自勤辰基金的公告引发业内高度关注。公告显示,由林森管理的“勤辰金选森裕XX私募证券投资基金”将于2025年9月30日安排一次“临时开放”。基金管理人解释称,此举源于控股股东、实际控制人发生变更,依据合同约定需为投资者提供临时赎回机会。

在私募业内,“临时开放”通常与公司层面重大事项变更、产品重大变故或市场重要节点相关。这类操作往往意味着公司治理结构或投资策略将发生深远调整,因此需为投资者提供重新选择的机会。勤辰基金此次在产品正常封闭运作阶段安排临时开放,并明确“不收取赎回费”,进一步凸显了变更的重要性。

高管备案信息“异动”:权力重构确认

公告透露的“异动”指向公司实际控制人变更。10月16日,中国基金业协会网站更新勤辰基金相关提示信息,确认公司提交的“重大事项变更”申请涉及主体资格证明文件、出资人、实际控制人/第一大股东、管理人登记法律意见书等关键条目变更。从合规角度看,这属于最核心层级的变更类别之一。

目前,该申请处于“退回补正”阶段,意味着协会在审查材料后要求管理人进一步完善文件或说明细节。这一状态也印证了变更的复杂性与重要性。

法人“已变”:林森执掌勤辰

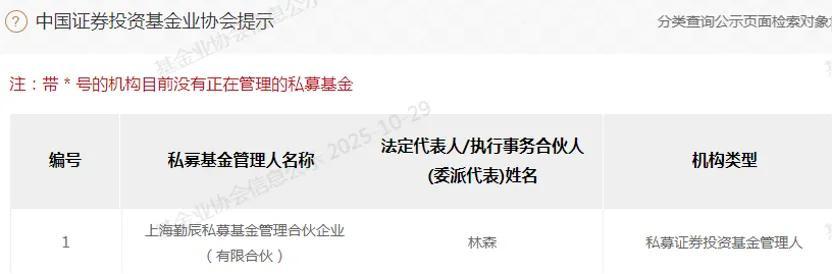

协会信息显示,林森已出任上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)的法定代表人及执行事务合伙人(委派代表)。这意味着,在新的工商与备案系统中,林森的角色已从基金经理升格为公司核心决策层。

与监管备案形成呼应的是,早在2025年9月1日,勤辰基金便已完成工商登记变更。天眼查数据显示,当日公司执行事务合伙人由“上海勤辰企业管理咨询有限公司”变更为林森个人;同时,公司联络员由刘悦凯变更为张航,并备案了新的合伙协议。

“时间线”清晰:从工商变更到备案补正

回顾这组资料变更的时间线:9月1日完成工商变更→10月16日向基金业协会报送备案变更→协会退回补正中。这一流程符合私募管理人股东变更的合规路径:工商变更是第一步,意味着控制权的初步调整;向基金业协会提交备案申请则是第二步——监管确认环节。只有当协会正式通过,新的股东结构、法定代表人信息才算“生效备案”,市场才会正式承认。

目前,勤辰基金正处于“旧主退出、新主补正”的过渡阶段。

股东名单“变脸”:从合伙持股到个人持股

如果说临时开放与备案补正揭开了人事变动的“面纱”,那么工商变更记录则直接揭开了勤辰基金的“股权底牌”。2025年9月1日,公司投资人及出资方式出现重大调整:原本的两家合伙企业——上海礼聚辰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与上海勤辰企业管理咨询有限公司——悉数退出,取而代之的是三位自然人股东:林森、崔莹、张航。

三人分别出资510万元、290万元、200万元人民币,持股比例依次为51%、29%和20%。这意味着,勤辰基金正式完成了从“穿透式合伙持股”到“直接个人持股”的转换,公司股权结构更加清晰,由三位个人直接执掌所有股权。

还是原来的“创始人”:资历与股权的错位

事实上,林森、崔莹、张航三人均是勤辰基金2022年创建时的创始成员,并独立管理自己的产品。但公司成立早期,由于中间持股公司的存在,决策权更倾向于能够掌控中间企业的人士,而不一定与出资比例直接相关。

从资历来看,这几位创始人的市场经验与早期股权比例一直存在令外界困惑的地方。林森早年在海外工作,曾任道富银行风险管理部、外汇利率交易部要职,并在国际债券巨头太平洋资产管理公司(PIMCO)担任过基金经理。2015年回国加盟易方达后,他操盘的公募基金资产近700亿元人民币。虽然林森有着浓厚的固收投资背景,但他加入勤辰后彻底变身为股票策略基金经理。

崔莹和张航此前分别任职于华安基金和鹏华基金,前者一度是明星级的百亿基金经理、公司投资部总经理。然而,勤辰基金成立的最初三年,其“话事人”并非根据此前公募期间的业绩、管理规模和名气所决定。

“一号股东”变位:从共治到定向主导

从时间线来看,这一调整并非一夜之间完成。2022年4月勤辰基金成立时,外部披露的股权结构显示:公司第一大股东为上海礼聚辰企业管理咨询合伙企业(有限合伙),持股比例90%;剩余10%由上海勤辰企业管理咨询有限公司持有。

穿透后,上述两家企业实体背后站着的正是勤辰团队的几位初期成员:张航(基金经理)、林森(基金经理)、崔莹(基金经理)、郑博宏(研究总监)、陈超(投资经理)与邓安娜(市场营销负责人)。当时的比例分布颇具象征意义:张航持股约29%,是穿透后的第一大股东;林森与崔莹各占23%,共同构成核心“三角”;研究总监郑博宏约占10%,而陈超与市场部负责人邓安娜各占5%。

三年后,这个架构彻底重塑。在新一轮变更中,所有法人合伙层退出,股东名单清空,留下的仅是三位自然人:林森跃升为新一任“一号股东”、实际控制人;崔莹股份排名第二,依然是核心成员之一;张航由第一大股东转为第三。

这种股权迁移模式在私募行业中并不罕见,却极具象征性。它往往意味着公司从“创业期共治”进入“定向主导”阶段。显然,经历了三年创业后,勤辰基金的核心团队对各自的影响力和权力设想有了新的认知,而这些认知正逐渐通过股权结构调整得以体现。