近日,国家正式发布《关于黄金有关税收政策的公告》,明确对上海黄金交易所、上海期货交易所交易的标准黄金实施增值税调整政策。这一政策迅速引发市场连锁反应:工商银行、建设银行、招商银行等金融机构相继宣布暂停积存金兑换及提金业务;老凤祥、周大福、老铺黄金等黄金零售企业股价应声下跌,而深圳水贝市场黄金价格则快速补涨7%的税收差价,市场震动可见一斑。

新政核心在于调整黄金流转环节的税收规则:部分环节的增值税专用发票(13%税率,可抵扣进项税)被替换为普通发票(6%税率,无法抵扣)。这一变动直接推高商家运营成本——原本可通过成本抵扣减少税负的项目,如今需全额承担,成本压力最终转嫁至消费者。以周大福为例,据《中国经营报》11月3日报道,其足金首饰价格单日上涨61元/克至1259元/克;深圳水贝市场金价更在两小时内飙升60元/克至991元/克,税收成本传导效应显著。

新政将黄金市场划分为两大阵营:投资用途黄金交易(如银行金条、纸黄金、黄金ETF、黄金基金)维持免税政策,因银行及证券产品早已按标准缴税,价格体系稳定;消费用途黄金交易(如金店首饰、经销商渠道)则面临加税压力。经销商因专票变普票被动加税,进而通过涨价转移成本。以深圳水贝市场为例,11月3日金价从930元/克飙升至991元/克,凸显政策对消费端的直接冲击。

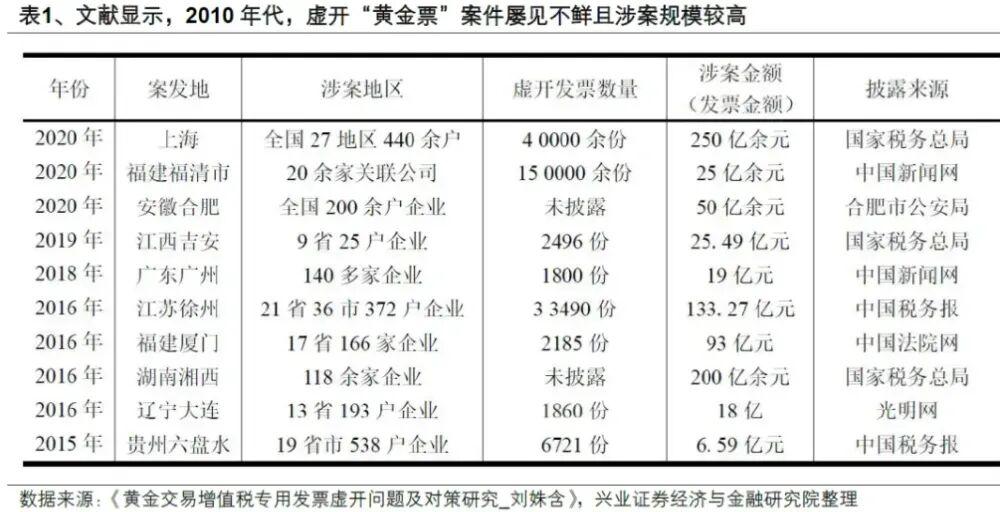

表面看,新政旨在“补漏洞、规范税收”。过去十余年,“虚开黄金票”现象频发,部分商家利用“投资黄金免税、消费黄金征税”的差异,将消费类黄金伪装成投资黄金逃避增值税,导致国家税收流失。例如,商家以投资名义大量采购黄金后加工为首饰销售,变相偷税漏税。新政通过明确交易所“会员单位”与“客户”的开票规则,结合“金税四期”监管体系,有效堵塞税收漏洞。

深层次看,政策意在引导市场从黄金消费转向黄金投资,服务国家黄金储备与人民币国际化战略。当前,中国黄金储备量(2303吨)仅为美国(8133.5吨)的28%,而民间持有黄金达1.23万吨,是官方储备的5倍以上。若能通过黄金ETF、银行金条、积存金等数字化产品集中管理民间黄金,既可满足大众理财需求,又能以“账户化”形式增强黄金储备集中度,为人民币国际化提供信用背书。

对消费者而言,政策方向明确:消费黄金建议通过金店购买,投资黄金则优先选择银行、券商渠道。避免将投资黄金熔铸为首饰的“傻事”,以免承担额外成本。对国家而言,规范的黄金市场与充足的集中储备,将为人民币国际化铺平道路。此次黄金税收新政,表面是“加税”,实则是“理顺规则、布局长远”的战略之举。

THE END