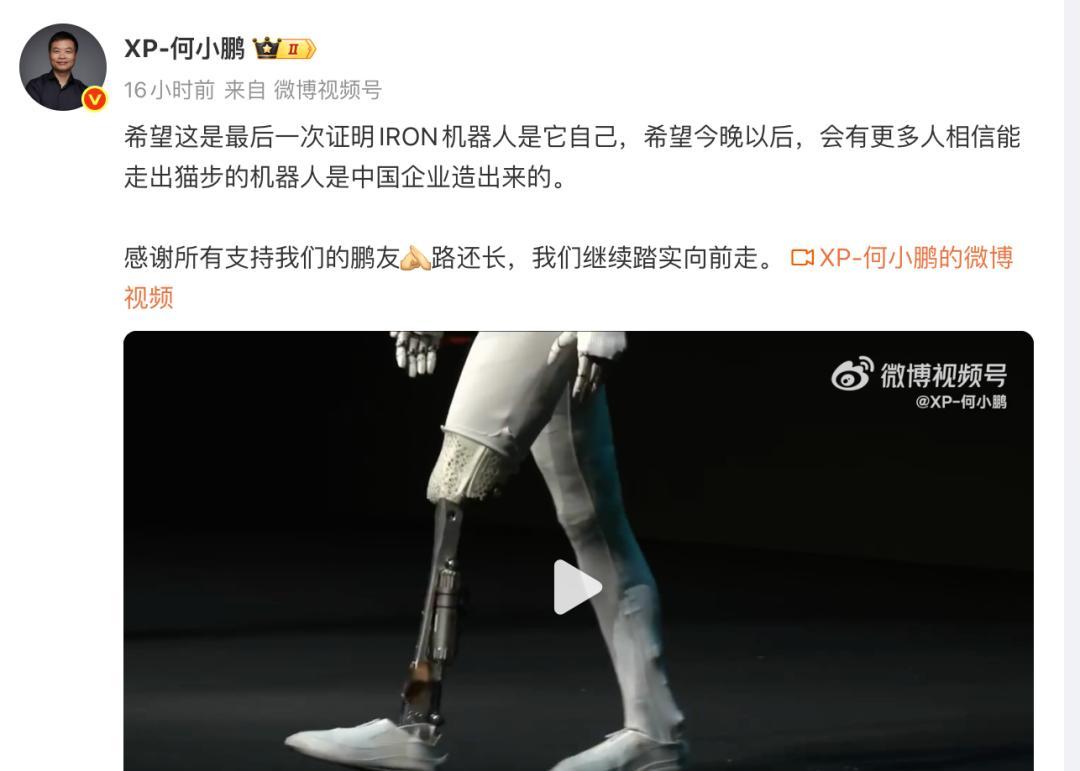

2025年11月5日,小鹏科技日上,一款名为IRON的人形机器人以“猫步”姿态惊艳亮相。其仿生脊椎、柔性皮肤与灵巧双手的组合,不仅让行走姿态接近人类,更因高度拟真引发网络热议——#小鹏机器人是皮套人#话题迅速登上热搜。面对质疑,创始人何小鹏次日发布“一镜到底”拆解视频,用内部机械结构与运转声彻底打破谣言。这场风波背后,折射出中国智能硬件产业从“智能汽车”向“具身智能”的跨越式进化。

从“皮套人”质疑到技术实力揭秘

IRON的争议源于三大“破绽”:步态中“踮脚尖”的生物力学特征、头部疑似“耳朵”的凸起轮廓,以及背部柔性皮肤下的“内衣”形状。网友通过慢放视频指出,IRON行走时踝关节的微调动作与人类高度相似,甚至怀疑耳部藏有真人操作。何小鹏的拆解视频中,白色工程塑料骨架、谐波减速器、散热风扇及闪烁的LED状态灯清晰可见,机械运转的嗡鸣声与柔性皮肤的触感反馈,彻底消除了“真人扮演”的猜测。

事实上,IRON的“猫步”并非刻意模仿,而是仿生步态控制算法的自然结果。其22自由度灵巧手与动态平衡算法,配合仿生肌肉系统,使重心转移与足弓缓冲更接近生物力学模型。头部“耳朵”实为麦克风阵列,用于360度声源定位;背部“内衣”则是支撑带,用于固定线缆与散热模块。这些设计细节,恰恰是小鹏将AI技术与精密机电一体化整合能力的体现。

七年技术积累:从智能汽车到具身智能

小鹏的机器人能力并非“突然爆发”。自2014年成立以来,其核心战略始终围绕“全栈自研+AI驱动”,技术积累路径清晰可见:

小鹏的“AI+Robotics”双轮驱动战略,本质上是将自动驾驶中的感知-决策-执行闭环迁移至机器人领域。其第二代VLA架构集成3颗图灵AI芯片,构建起“VLT(视觉语言文本)+VLA+VLM(视觉语言模型)”的高阶“大小脑”协同系统——“大脑”负责理解语言、生成意图,“小脑”控制运动协调与精细操作。这种架构脱胎于XNGP在复杂城市路况中的实时响应能力,是小鹏智能驾驶技术的“具身化延伸”。

量产挑战与生态布局:从实验室到千家万户

何小鹏在视频中明确表示:“小鹏一定会把机器人做到量产。”这一目标背后,是清晰的商业逻辑与生态协同:

然而,IRON仍面临多重挑战:单台成本预估超50万元,远未达到消费级门槛;高度拟人化机器人进入家庭可能引发隐私、数据安全及心理依赖问题;市场教育周期漫长,消费者是否接受“会走猫步的机器人”仍是未知数。此外,国际竞争激烈,特斯拉Optimus已进入工厂试用,波士顿动力Atlas技术领先,国内优必选、达闼等企业也在加速布局。小鹏需在“实用性”与“情感交互”间找到平衡,避免陷入“技术炫技、缺乏场景”的陷阱。

技术超前与时代认知的碰撞

IRON被误认为“皮套人”,本质上是技术超前于时代认知的典型写照。当年iPhone初现时,触屏技术被质疑“不实用”;特斯拉Autopilot刚推出时,同样被嘲“不如老司机”。如今,小鹏正站在人形机器人爆发的前夜,其技术积累已完成从量变到质变的跨越。在中国科技企业中,真正具备“软硬一体+AI原生+制造落地”能力的玩家并不多,而小鹏无疑是其中之一。

作 者 |元方