十年前,董明珠的一番坚定表态,如今在珠海免税集团(原格力地产)的发展轨迹中得到了戏剧性印证。这位实业家曾公开宣称“格力绝不涉足投机生意”,当时或许被外界视为口号,但时间证明,这背后是对商业本质的深刻洞察。

回溯至2014年,家电行业与房地产的跨界尝试正盛,董明珠的言论显得尤为清醒。格力地产的转型之路,正是对这一判断的实践验证——从传统地产开发到免税业务的跨越,既是市场倒逼的结果,也印证了企业战略定力的重要性。

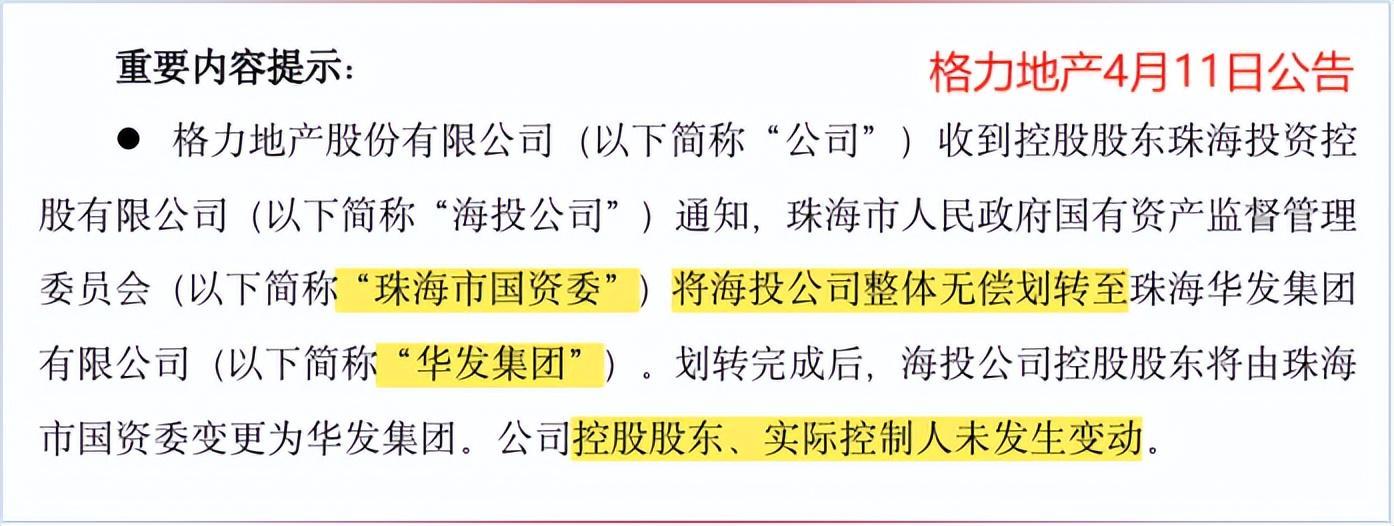

格力地产的转型堪称一部商业教科书。这家曾依托“格力”品牌光环的房企,在经历业绩波动后,于2022年启动资产重组,全面剥离非核心地产项目,注入珠海免税集团51%股权,并承诺五年内彻底退出房地产。这一“壮士断腕”的决策,为其开辟了新赛道。

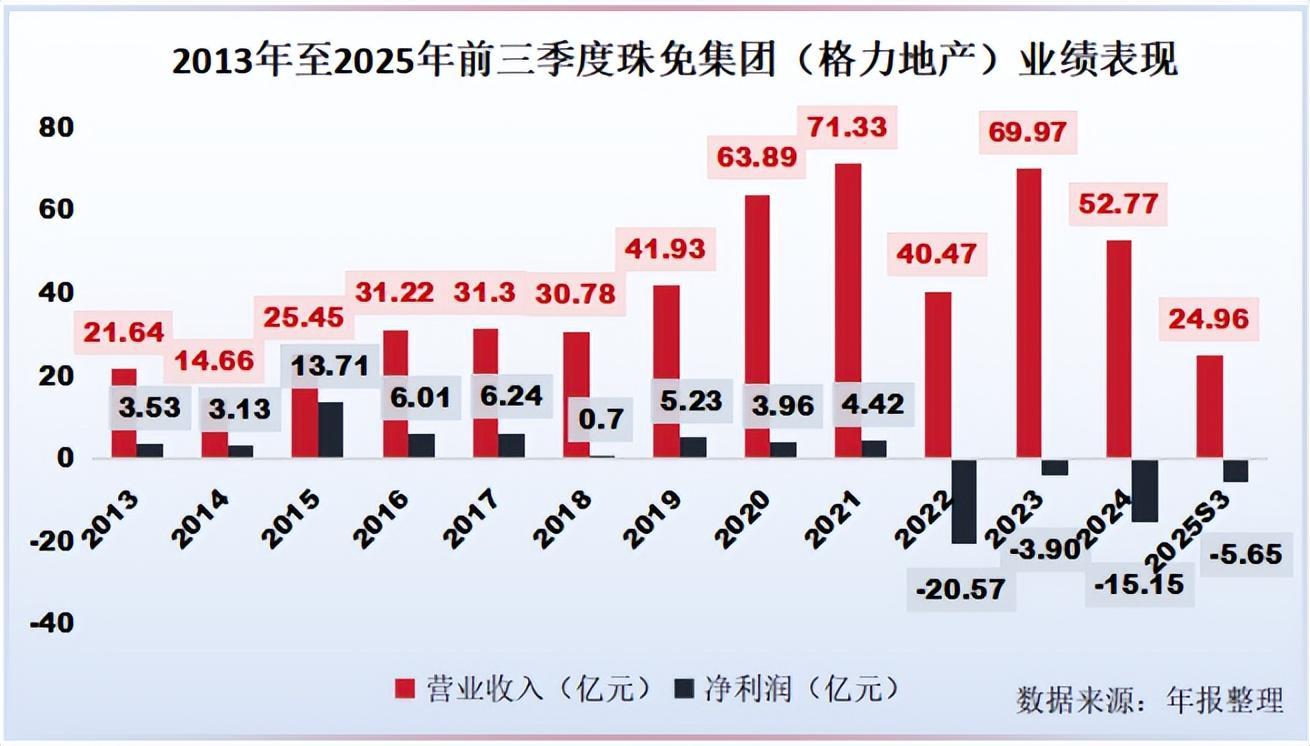

家电企业跨界地产的困境,在格力地产身上尤为明显。2013-2020年,公司营收年均增长14.49%,但净利润增速仅1.45%,陷入“增收不增利”的怪圈。2015年上海前滩高价拿地决策失误,叠加2020年“三道红线”政策收紧,导致公司自2022年起累计亏损45.27亿元,转型迫在眉睫。

转型并非一帆风顺。2022年资产重组后,格力地产通过置出14个非核心地产项目,置入免税业务资产,实现业务结构优化。免税业务以超50%的毛利率迅速成为业绩支柱,2024年收入已超越房地产板块。珠海免税牌照的稀缺性(全国仅10张)及拱北口岸的客流优势,为其构建了差异化竞争力。

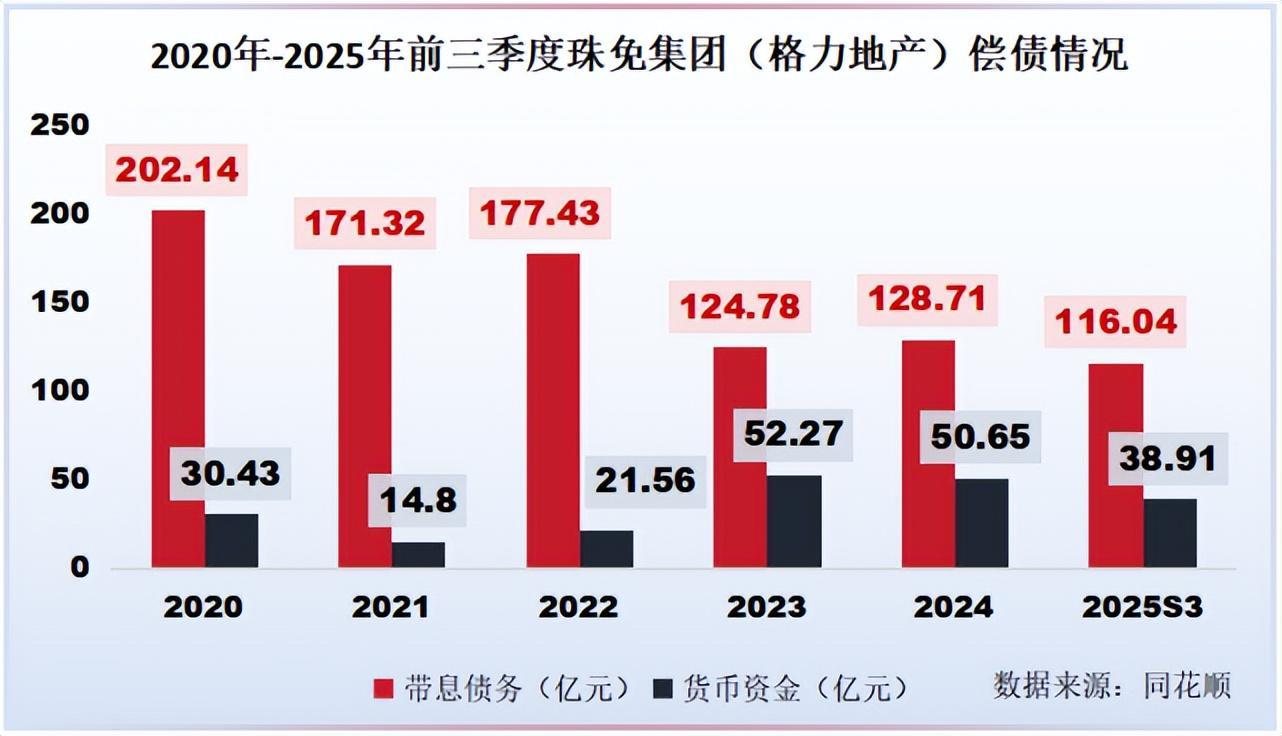

然而,挑战依然存在。截至2025年三季度,公司带息债务达116.94亿元,是货币资金的三倍。新股东华发集团需运用其地产开发经验(2024年销售额1054亿元)及国资背景,盘活存量资产,实现免税与地产协同发展。

格力地产的转型提供了多维商业启示:其一,专业化与多元化的平衡需谨慎,跨界不能仅依赖行业热度;其二,转型需“断舍离”,资产重组可能是重生契机;其三,稀缺资源(如免税牌照)具有战略价值;其四,国企改革中母公司资源协同至关重要。

董明珠的远见在此案例中尤为凸显。格力未盲目扩张至房地产,避免了深陷泥潭的风险,展现出实业家的沉稳与定力。这种对行业趋势的精准判断,在当下商业环境中更具借鉴意义。

珠免集团的转型仅是开端。这艘“巨轮”既承载着行业经验教训,也孕育着新生希望。其案例警示:商业世界中,远见与定力远比短期利益重要,唯有保持清醒,方能行稳致远。

格力地产的转型,不仅是一家企业的战略调整,更是商业生态中专业化与多元化、坚守与变革的生动缩影。其经验为众多企业提供了转型范本,也为中国商业史增添了值得深思的篇章。