当小米推出“保时米”引发市场热议时,一家更令人意外的企业悄然登场——扫地机器人行业领军者追觅科技,正式宣布进军汽车制造领域,首款车型直接对标售价超2500万元的布加迪威龙,计划于2027年震撼亮相。

从设计语言来看,这款超豪华车型与布加迪威龙存在诸多“默契”,追觅内部将其命名为“追觅——布加迪”,以速度为核心卖点,展现出直面国际顶级品牌的勇气。

更令人震惊的是,追觅科技在宣布造车后不足一个月,再次抛出重磅消息:正式进军智能手机市场,推出定价5000元以上的高端旗舰机型Dreame Space,目标直指与小米、华为形成三足鼎立之势。据官方披露,该款手机已在海外市场斩获超亿元人民币预售订单。

从智能清洁到汽车制造,再到智能手机,追觅科技的跨界步伐堪称激进。这家企业的底气究竟从何而来?

追觅科技的创始人俞浩与小米雷军有着相似的传奇经历。2005年,俞浩凭借物理奥数竞赛成绩被保送至清华大学,在校期间创立了国内最早的极客空间“天空工场”,成为中国最早的四旋翼无人机开发者之一,更是三旋翼无人机的发明者。

无人机技术的核心在于马达,这为俞浩后续的创业方向奠定了基础。毕业后,他萌生了将飞行器技术应用于马达研发的构想,旨在打造中国版的“戴森”。2017年,俞浩正式创立追觅科技,带领团队研发出首款10万转速的高速数字马达,效能比高达58%,超越当时国际龙头49.8%的记录。

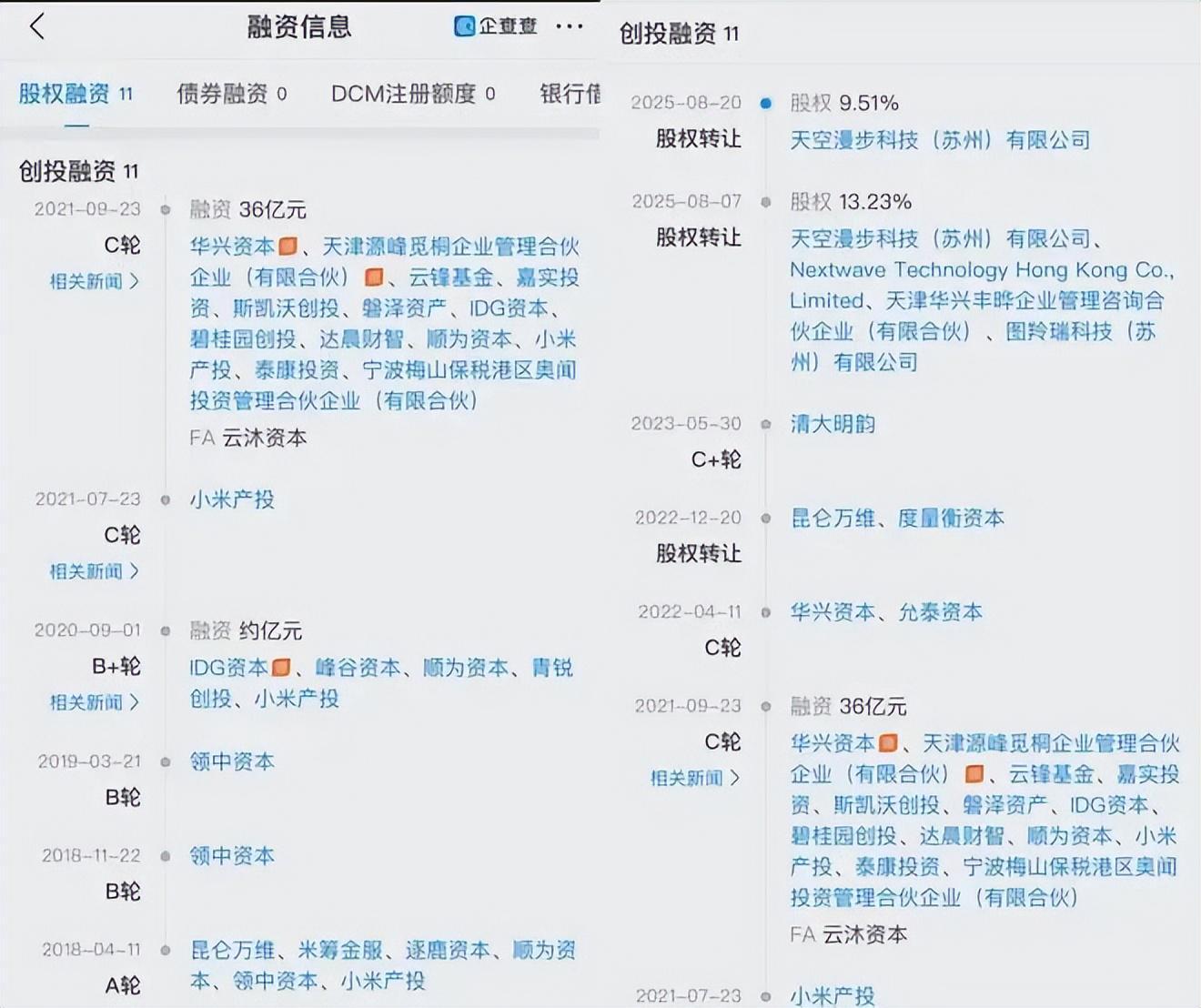

凭借技术突破,追觅科技迅速获得资本青睐,包括小米在内的多家机构纷纷注资。早期,追觅为小米代工生产吸尘器、扫地机器人等产品,但俞浩显然不满足于“为他人做嫁衣”。2018年12月,追觅推出首款无线吸尘器V9,通过众筹首发6天即售罄,标志着自有品牌战略的正式启动。

此后,追觅科技逐步降低对代工业务的依赖,在智能清洁市场全面发力,产品矩阵扩展至吸尘器、洗衣机、冰箱、空调等多个品类。同时,公司从2019年开始通过速卖通、eBay、亚马逊等平台布局海外市场,获得IDG、顺为资本、峰谷资本、青锐创投等头部机构投资。

截至目前,追觅科技的产品已覆盖100余个国家和地区,全球线下实体门店超过5500家,创始人俞浩也荣获“2021年度优秀出海领军人物”等殊荣。

尽管业绩斐然,但俞浩的野心远不止于此。他立志将追觅打造为世界顶级科技企业,而汽车与手机正是实现这一目标的关键赛道。

追觅的造车计划并非一时兴起。早在2013年,初创团队便已撰写造车计划书,但因当时资金需求超200亿元且技术壁垒高企而搁置。如今,经过十多年技术积累与市场沉淀,追觅认为时机已成熟。

当前新能源汽车市场竞争激烈,中低端市场“价格战”激烈,利润空间有限。追觅选择跳过这一阶段,直接切入超豪华市场,首款车型对标布加迪威龙,计划2027年亮相,主打速度优势——预计将超越布加迪威龙414KM/H的纪录。

追觅的底气源于其核心技术——马达。电动车在速度上超越燃油车的技术优势在于电机马达的线圈数量、磁力强度以及输入电流电压,这与追觅在马达领域的技术积累高度契合。

在手机领域,追觅的打法同样引人注目。其高端机型Dreame Space主打“天文级摄影”和“天地互联”生态战略,通过手机连接扫地机器人、智能家电及未来汽车产品,形成完整生态体验。

该款手机定位5000元以上高端市场,俞浩内部表示目标与华为、小米三分天下。其核心卖点包括天文级摄像系统——可捕捉星云轨迹、守望银河运转,以及疑似模块化设计——屏幕、电池、摄像头均可拆卸更换,若能实现,将成为科技圈重大突破。

从财务实力来看,追觅科技完全具备跨界能力。2025年上半年,公司实现营业收入98.55亿元,同比增长30.9%;归母净利润10.02亿元,同比增长41.35%。俞浩在朋友圈回应质疑时称:“追觅现金流充足,经营状况良好,近两年公司和其个人还拿出50亿元左右高价回购老股。”

此外,追觅科技拥有强大的供应链支持。中国已建成全球最完整的新能源汽车产业链,从核心零部件到整车设计制造均具备国际竞争力。追觅可通过高效整合供应链资源,快速推进整车研发和技术创新。

在手机领域,中国同样拥有完整的供应链体系,罗永浩曾指出:“大家都是方案整合商。”追觅科技本身具备硬科技加持,截至2025年6月30日,全球累计申请专利达6379件,已获得授权专利3155件,其中45%为发明专利,覆盖传感器融合、电机控制与人机交互等核心领域。

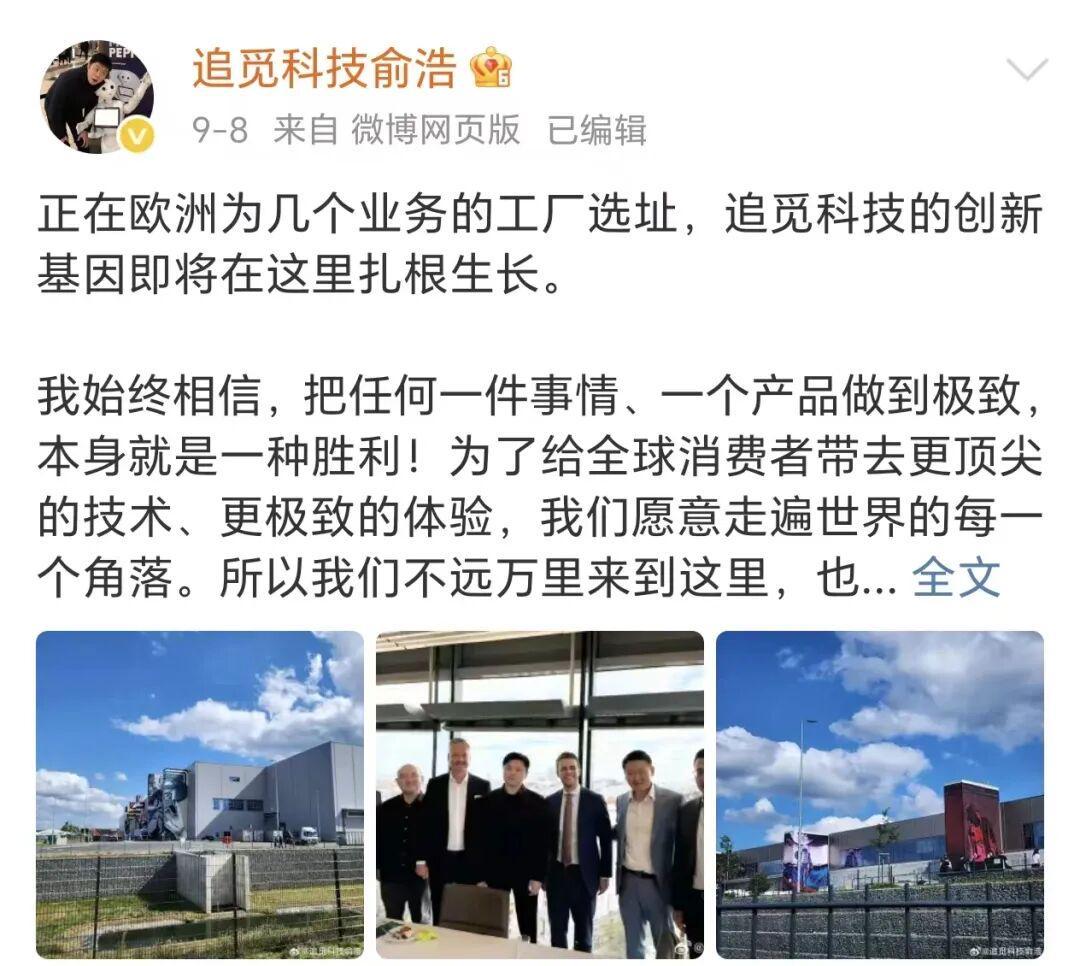

据悉,追觅科技创始人兼CEO俞浩已携团队赴德国为汽车工厂选址,新工厂面积预计为特斯拉柏林工厂的1.2倍,成为中国科技企业首次在欧洲高端制造腹地落地综合性工厂。此举旨在快速打开国际销路,共享本地化供应网络,缩短研发周期并降低物流成本。

从扫地机器人到汽车和手机,追觅科技的跨界之路才刚刚开始。正如阿里价值观所言:“梦想还是要有的,万一实现了呢?”