一座城市的“奇迹”, 是具象化的?

10月2日晚,由中央广播电视总台推出的《城市风华录》深圳篇播出。总台主持人撒贝宁、王嘉宁、孟湛东,与同济大学特聘教授、可持续发展与管理研究所所长诸大建,演员王鸥一同组成“风华团”,深入深圳城市的肌理。

全球首家机器人6S店已在深圳龙岗区开门迎客,打破机器人与大众生活的壁垒;

在南山机器人谷,十多公里的创新走廊正见证着“上午画图纸、下午出样品”的“深圳速度”;

亚洲最大地铁站之一“深圳之眼”岗厦北枢纽,凭借中庭无柱设计与立体分流,可实现最快1分钟人流切换;

南海边陲小镇的灯火到全球科创的璀璨星河,深圳的故事,从来不只是时间的流逝,而是一场关于“奇迹如何发生”的持续回答。

“深圳速度”,曾一次次在产业、科技等方面惊艳世人。而在最近,一系列新时代重大文化设施在深圳落地,展现出先行示范区锚定文化高地的雄心。

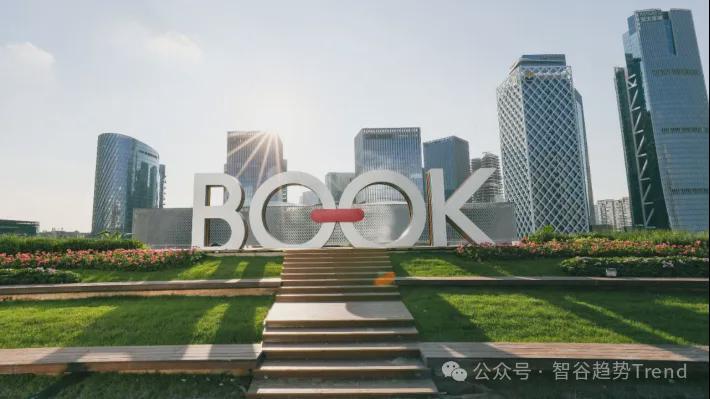

9月26日,全球最大的实体书城,建筑体量高达13.1万平方米的新一代文化综合体“湾区之眼”在深圳前海城市新中心正式启用。开业首日,就有大量市民驻足参观,热闹非凡。

“湾区之眼” 来源:深圳特区报

一座永远走在最前列的城市,将带给人们怎样精彩的文化?

城市间的竞争正在进入下半场,而文化正日益成为关键的变量。

竞争战略之父迈克尔·波特曾有一个判断:“基于文化的优势是最根本的、最难以替代和模仿的、最持久的和最核心的竞争优势”。

许多国际大都市的成长路径,往往都经历了拼经济、拼管理、拼文化三个阶段。

对于深圳来说,对于文化的布局不仅是迈向世界级城市的关键一笔,更是为城市的人们找寻共同的“精神坐标”。

来自五湖四海的人们,催生了深圳多元包容的城市文化。但乡音、习俗等地域差异,很容易让人们陷入各自的“同温层”里,形成一个个相对隔绝的社群。这对于作为“深圳人”的共同体形成构成了阻碍。

如果抛却“经济特区”的光环,深圳到底有何魅力,留住来自全国各地的人们?

答案,藏在很多细节里。

比如,有许多脍炙人口的金句,都是从深圳诞生、广为流传的。从“时间就是金钱,效率就是生命”、“空谈误国,实干兴邦”,到“鼓励创新,宽容失败”,等等。

这些口号并非空话,而是深圳数十年来改革创新的实践结晶,直接指向了财富创造的核心逻辑。

来了,就是深圳人。

这为每一个新深圳人塑造了文化上的根,在潜移默化中影响了人们身份认同:深圳不是你的故乡,却是你梦想的主场,属于每一个敢于奋斗的人。

作为经济特区,深圳的历史并不算久远,但深圳的许多文明细节却影响了不止一代人。

比如,清晨图书馆门前前自发排起的长队;暴雨中陌生人递来的一把共享雨伞;晚高峰时车辆“拉链式通行”的默契等待……

深圳龙海家园的奇迹花园

深圳的文化气质,还生长在人与自然的和谐共生里。

为守护红树林,滨海大道北移200多米,为自然环境让出宝贵空间;583个共建花园,让小区的“边角料”变成孩子们的自然课堂;45.69%的绿化覆盖率证明,寸土寸金的城市里,诗意从未缺席。

对美好生活的向往,对现代文明的认同,这是深圳人与生俱来的自豪感。

深圳的文化自信并非一蹴而就的。

在许多人看来,和北京的明清古城、上海的民国洋楼、广州的市井街道相比,深圳的高楼大厦显得失了些特色,缺少文化底蕴。

这种误读或许来自于历史的惯性,认为文化肯定是“越古老越好”,却忽略了文化自身需要流动、发展、变革的特性。

换言之,优秀的文化不仅要看积淀厚薄和传统,更要看它在一个地方流动的速度和水平。从这一点看,深圳早已从财富的快速积累中形成了独特的文化追求。

事实上,深圳几乎在全国最早认识到文化的价值。在2004年率先确立了“文化立市”发展战略,并且提出“以文化论输赢,以文明比高低,以精神定成败”。

而对文化的重视,归根结底反映在资源的投入力度上。

比如此次“湾区之眼”的落地,曾引发许多人疑惑:在电子产品高度普及、纸质阅读日益式微的今天,深圳为何还要建立一座超大规模的实体书城?

“湾区之眼” 来源:深圳特区报

但许多人不知道的是,深圳人把相当多的时间花在了阅读上。数据显示,深圳人均购书量连续33年位居全国首位,每个深圳成年人,平均每年要阅读22本书。

不管是在工作日早高峰地铁上,还是午休时分的有声书吧里,抑或是周末图书馆座无虚席的自习区……阅读,已经成为深圳市民的生活常态。

但这种阅读基因的背后,离不开对于深圳对于公共文化服务持续的投入。

深圳是第一个提出“建设“图书馆之城”、第一个出台与阅读相关的地方法规,第一个推广全民阅读的城市……

1996年,当时全国最大的书店——深圳书城正式开业,开业当天就迎来近10万读者涌入,开业10天销售额高达2177万元。截至2024年底,深圳共有879家公共图书馆、322台自助图书馆加入“图书馆之城”统一服务体系。

这座被誉为“千馆之城”的现代都市,还在以科技创新重新定义阅读体验:深圳图书馆北馆内有全国规模最大的地下无人智能立体书库,凭借堆垛机、书架与书箱的协同运作,实现高效出入库效率,让“取外卖一样取书”成为现实。

深圳塑造了一张覆盖全城的知识网络,而这些资源投入的回馈也同样丰厚。

市民们通过“随时随地”的阅读,将碎片时间转化为思考与学习的养分,而这种求知的氛围将成为创新的发动力,最终反映在城市的竞争力上。

深圳的文化建设不仅在于拓宽市民们的知识边界,更从不同的维度,为未来中国的城市文化提供了想象空间。

比如此次开放的“湾区之眼”,融入了许多前卫的设计理念。作为新一代文化综合体,“湾区之眼”以“双玉盘”造型,种种匠心独运的设计,共同构建出一个“可读可游可感”的立体文化空间。

“湾区之眼” 来源:深圳特区报

而作为创新之城的深圳,更是为“湾区之眼”引入多款首发、首秀的科技产品与互动项目,落地了一系列首店、创新店、旗舰店以及首展。

比如展示唐代壁画高清图片的《壁上丹青.盛世风华─壁画里的大唐》;

在华南首发《三体游戏.文明碎片》,以沉浸式VR探索体验还原三体原著经典剧情;

阅文书园全国首店开业,构建“阅读+IP周边+互动体验+社交活动”的年轻人文化消费创新业态……

“湾区之眼”所承载的,不只是文化,更是人们关于未来城市生活的种种美好想象。这种创新理念和人文关怀,也体现在近年来深圳许多文化地标的设计巧思中:

深圳科技馆新馆,外立面采用特殊金属材料,能够模拟出极光、星云、耀斑等宇宙。这个新晋科学文化新地标自开业以来便人潮不断,展现出“创新之城”的科技魅力;

布吉文体中心,凭借“垂直艺术文化聚落”的理念打造出多面建筑美学,成为龙岗区极具辨识度的文化地标,助力东部城区文化活力腾飞;

此外,还有即将竣工的龙岗国际艺术中心、深圳市文化馆新馆等,都从建筑语言上展现出传统与现代交融的文化之美。

这些重磅级的文化地标,带给大湾区市民带来思想与美学的双重滋养。比起实体的建筑,这种看不见的影响力意义更为深远,真正构成一座城市的精神旗帜。

作为一座“奇迹之城”,深圳正在以包容共生的理念,让更多逐梦人与城市一同成长。

在龙城CC创意街区里,青年驿站为大学生提供最多15天免费住宿、24分钟网上办结落户。作为全国“青年发展型城市”,深圳的免费住宿政策已持续12年,青年驿站累计服务来深大学毕业生超21万人次,让“来了就是深圳人”从不只是口号。

深圳没有悠久的历史传承,但蓬勃生长的科创基因、智慧高效的城市运转、包容开放的城市理念,足以让文化的种子茁壮生长,傲立于世界城市之林。

一座不断创造历史的城市,正在以非凡的文化气质,将下一个“不可能”,书写为你我身边的奇迹。