前不久,笔者在商场闲逛时偶遇倍轻松[688793.SH]新品展台,被销售人员极力推荐的‘黑科技头皮按摩梳’吸引。这款宣称能温养头皮、缓解疲劳的产品,体验后却让头发略显打结,不禁让人质疑:中产的钱真的这么好赚吗?

现代按摩器具行业起源于20世纪60年代,现已形成北美、欧洲、东亚和东南亚四大消费市场。2024年全球按摩设备市场规模达111.7亿美元,预计2032年将增至248.3亿美元,年复合增长率10.5%。

中国市场的爆发尤为显著。随着深度老龄化与慢性病管理需求激增,叠加职场白领的肩颈、腰椎、睡眠问题,按摩器市场迎来黄金期。预计到2029年,中国市场规模将突破395亿元,成为全球增长最快的区域。

作为行业先行者,倍轻松2000年成立于深圳,从眼部按摩器切入,逐步拓展至头部、颈部、头皮及艾灸产品。其核心战略是‘中医×科技’的差异化路线:

这种模式虽带来品牌溢价与消费者粘性,但也面临高研发投入与市场教育成本。例如其激光护发按摩梳,采用650nm波长激光技术,虽通过FDA认证,但第三代产品电商销量仅约2万件,‘高定价是否等于高价值’的争议持续发酵。

倍轻松的‘科技狠活’不止于此。针对睡眠经济,其推出搭载生物传感器的智能硬件,可监测心率变异性(HRV)、体表温度及睡眠周期,并联合冥想平台开发原创音疗内容。但笔者亲身体验发现,眼部按摩器的音乐会员需额外付费,基础功效遭网络质疑:‘按摩部位错位’‘噪音大于效果’等评价屡见不鲜。

这种‘硬件+订阅’模式虽提升客单价,却也引发争议。当消费者为一把近两千元的按摩梳犹豫时,‘是真有效还是交智商税’的质疑声愈发强烈。

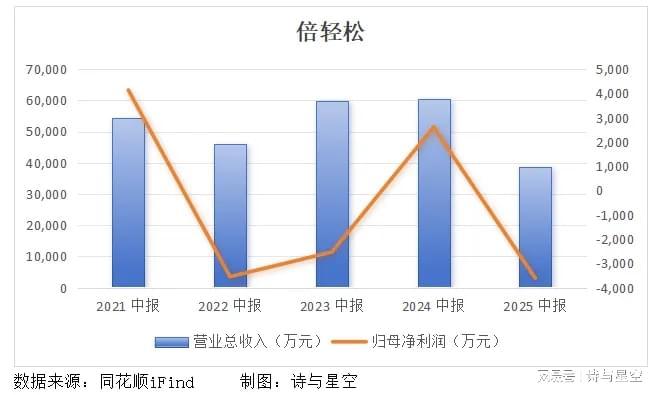

尽管倍轻松强调‘科技赋能健康’,但财务数据暴露隐忧。2025年上半年,公司营收3.85亿元,同比减少36.22%;净利润亏损3611.47万元,同比减少238.19%。这与其2021年上市时的‘巅峰’形成鲜明对比——当年实现业绩增长,随后两年分别亏损1.24亿元和5086.54万元,2025年短暂扭亏后再次陷入困境。

亏损主因包括:

数据显示,公司上半年销售费用占比达56%,远超行业平均水平。明星代言效应减弱后,电商与社交平台的流量困境直接导致营收断崖式下跌。

倍轻松目前在全球布局125家直营店、77家加盟店及超500个销售网点,直营店聚焦机场、高铁站及高端购物中心。其‘轻松一刻’门店以‘智能设备+人工手法+艾灸理疗’模式吸引客户,并通过团购切入企业服务市场。

然而,高端定位意味着高成本。上半年未弥补亏损达4120.48万元,超过股本总额三分之一。若未来高端路线难以维持,直营门店经营持续承压,产品推新效果不佳,业绩亏损或成常态。

近日,倍轻松公告股东汪荞青计划减持不超过1%股份,预计套现约2600万元。结合半年报数据,公司下半年虽立下多个目标,但业绩压力依然巨大。当‘中医科技’遭遇中产消费理性回归,倍轻松能否突破‘焦虑营销’的质疑,仍需时间检验。