近日,围绕第一财经对小米SU7的报道,一场舆论风波在社交媒体上迅速发酵。大量小米粉丝在微博上对第一财经发起集体声讨,部分人甚至请愿小米法务部对其提起诉讼,指责其为“黑公关头目”。这场争议不仅反映了媒体报道与品牌粉丝之间的敏感关系,也揭示了社交媒体时代舆论传播的复杂性。

10月17日,小米集团公关部总经理王化在微博上针对小米车主遭遇网络攻击一事作出回应。然而,在这条微博的评论区,大量小米粉丝将矛头指向第一财经,指责其“公开诅咒小车车主”,并掀起了一场针对该媒体的集体声讨。

事件的起点源于第一财经昨日发布的一篇评论文章——《小米,别让年轻人的第一台车变成最后一台》。文章从安全管理和品牌责任的角度对小米SU7提出质疑,引发了广泛讨论。随后,该文章标题中的“小米”二字被删除,改为《别让年轻人的第一台车变成最后一台》。

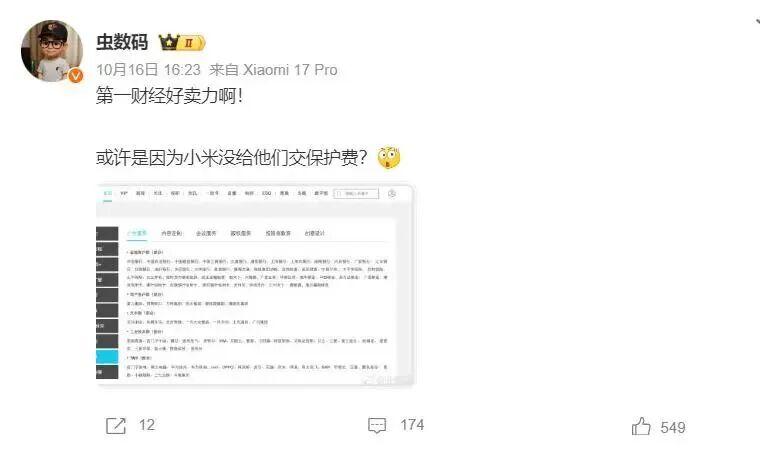

在部分小米粉丝看来,这篇评论“带节奏”的意味过重。一位数码类博主发文讽刺称:“第一财经好卖力啊,难道是因为小米没交保护费?”还有人批评报道“通篇充满恶意、逻辑混乱”。这些言论进一步加剧了粉丝与媒体之间的对立情绪。

与第一财经的劝诫性评论不同,贺州日报在一篇题为《媒体当以理性呵护国产科技品牌成长》的微评中指出,雷军及小米在芯片与智能汽车领域的突破,是中国科技企业自立自强的缩影。文章强调,面对小米发展中的问题,部分报道存在放大争议、忽视其进步的现象:只聚焦个别事故,却鲜少提及企业推动行业安全标准完善的努力;紧盯营销争议,却淡化其百亿研发投入的坚持。

从传播层面看,这场舆论风波已超出单一事件本身。在社交媒体时代,新闻报道容易被情绪化解读,理性讨论的空间被压缩。媒体与品牌粉丝之间的互动,需要更多基于事实的沟通与理解。你怎么看这场“小米舆论战”?