作者 |餐饮老板内参内参君

茶饮圈的“反差哲学”:从穿搭到饮品的跨界实验

“基础款+1个设计点=显贵”

“上身简约,下身就要吸睛”

“全身基础,配饰必须点睛”

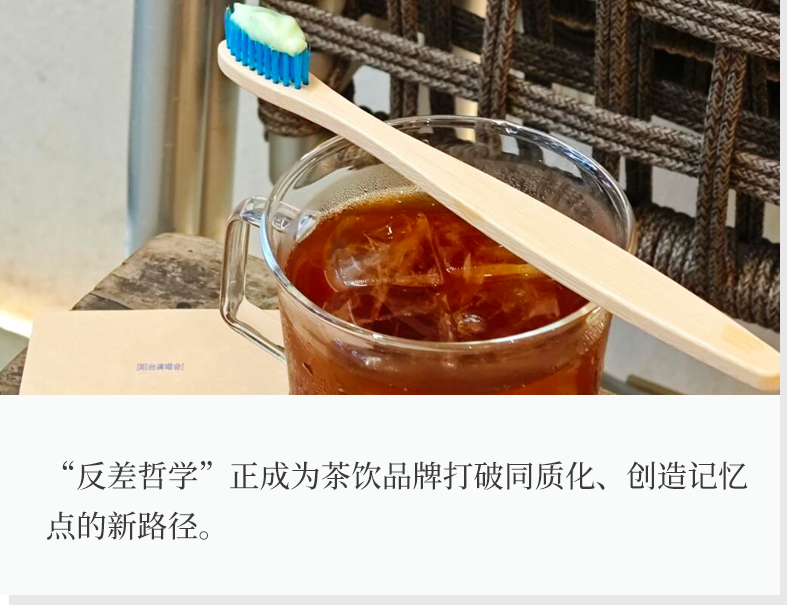

社交平台上,穿搭博主们用“反差公式”制造高级感,相关话题播放量突破数亿次。这种“打破常规”的逻辑,如今正渗透至茶饮行业——品牌们通过原料、形态、名称的反差设计,让一杯奶茶从“普通饮品”升级为“社交货币”。

茶饮市场的“反常识打法”已形成四大流派,每个流派都在用颠覆性创新争夺年轻人的注意力。

打法一:原料基础,配料“不正经”

上海爆火的“牙刷咖啡”堪称典型——薄荷奶油做成“牙膏”挤在牙刷上,搭配西瓜特调咖啡,消费者需先吃“牙膏”再喝咖啡。这种“刷牙式喝法”引发网友热议,直呼“抽象到上头”。

肯悦咖啡的“山西老陈醋气泡美式”则将地域文化融入饮品:IIAC金奖咖啡豆搭配山西陈醋、苹果汁和气泡水,前调醋香、中调酸甜、尾调微苦的复合风味,让传统咖啡焕发新奇体验。类似产品如蒜泥拿铁、牛肝菌特调咖啡等,正通过“黑暗料理”属性制造话题。

打法二:配方经典,原料“升级”

《中国新式茶饮大数据研究及消费行为》显示,49.4%的消费者关注健康,42.2%在意体重管理。品牌因此转向原料升级:喜茶“茶特调”系列采用自研高香茶底“九窨雪毫茉王”,搭配“无抗无激素认证”的源牧3.8牛乳;CoCo都可轻乳茶系列则以冰博克纯牛乳为基底,实现“0植物油、0氢化基底乳、0植脂末”。

这种升级不仅满足健康需求,更通过原料稀缺性提升产品溢价。消费者愿意为“看得见的品质”支付更高价格,正如一位网友所言:“喝的不是奶茶,是安全感。”

打法三:原料口味普通,形态“玩梗”

当产品创新陷入瓶颈,形态创新成为突破口。“泡面版阿芙佳朵”将冰淇淋做成面条状,搭配筷子形状的饼干和咖啡“酱料包”;“-86度Dirty”则通过冷冻杯子制造冷热反差,日销量稳定在500杯以上。

这些设计看似“离谱”,却精准击中年轻人的猎奇心理。一位消费者在社交平台分享:“喝之前先拍照发朋友圈,仪式感拉满。”

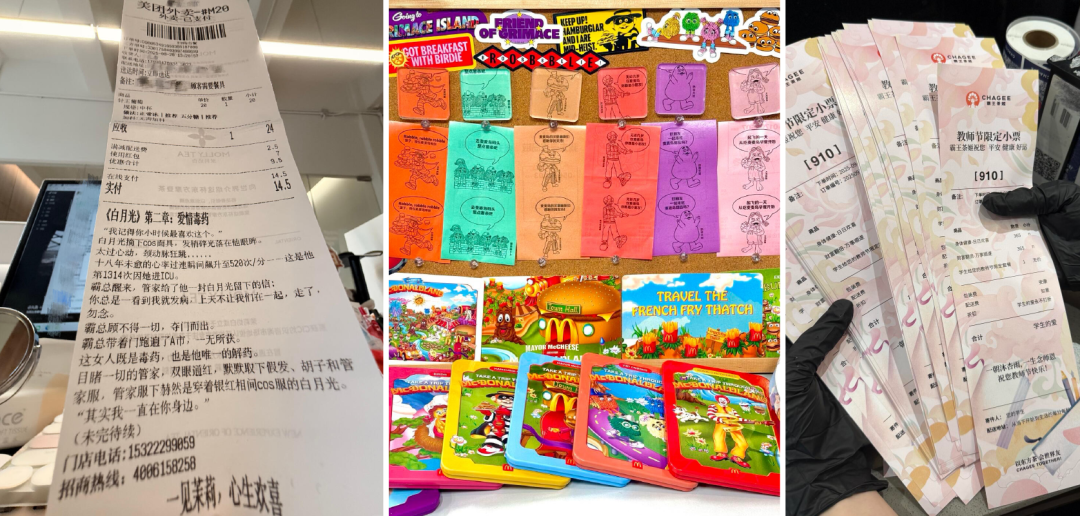

打法四:产品普通,名字“抽象”

当产品本身难以创新,品牌转向“文字战场”。从“桃花酿”“琉璃月”到“孤孤独独嘟嘟”,奶茶名逐渐走向“诗化”或“无厘头”。尽管部分消费者抱怨“记不住名字”,但别具一格的命名确实激发了购买欲。

小票也成了营销阵地。茉莉奶白在小票上连载“霸总小说”,消费者自发上传“续集”,将外卖小票变成社交货币;麦当劳、沪上阿姨等品牌则通过小票设计传递品牌态度。一张小票,从“随手扔”变为“必拍照”,成本低但传播效果显著。

茶饮市场“内卷”加剧:反差感成破局关键

艾媒咨询数据显示,2024年中国新式茶饮市场规模达3547.2亿元,但增速已放缓至6.4%。行业进入存量竞争阶段,产品同质化严重——上半年前10名品牌推出的232款新品中,果茶、轻乳茶、奶茶占比超77%。

价格战、联名营销、健康概念等传统手段效果递减,品牌急需差异化突破。“反差哲学”的出现,恰好提供了新路径:

从功能到情绪:茶饮品牌的“情感革命”

《2025 Z世代情绪消费报告》显示,56.3%的Z世代愿意为情绪价值买单,较2024年增长16.2个百分点。当产品功能趋同,情绪符号成为新战场:

这些品牌不再单纯“卖产品”,而是与消费者“交朋友”。一杯奶茶,从味觉满足升级为社交时刻、情感共鸣的载体。

正如一位消费者所言:“喝的不是奶茶,是快乐。”在理性消费时代,茶饮品牌正通过反差设计、情绪价值,重新定义“一杯好茶”的标准。