在新能源汽车领域,固态电池被视为颠覆性技术。2023年,丰田提出‘2027年量产固态电池,充电10分钟行驶1200公里’的目标,引发行业震动。而中国在这一赛道上同样跑出了‘黑马’——清陶能源,这家由清华大学南策文院士团队孵化的企业,正以‘院士师徒’组合推动固态电池产业化,成为挑战宁德时代‘电池霸主’地位的有力竞争者。

文 | 华商韬略 朝暮

清陶能源的核心团队脱胎于清华大学材料科学与工程研究院南策文院士团队。作为我国材料领域顶尖科学家,南策文不仅是中科院院士、发展中国家科学院院士,更在功能陶瓷、复合材料等领域取得多项突破。其学术生涯始于1978年考入华东化工学院(现华东理工大学),后于1985年获得硕士学位并任教武汉工业大学,31岁成为湖北省最年轻的副教授。1999年,南策文加入清华大学,主导国家‘973’计划功能陶瓷项目,为固态电池研究埋下伏笔。

▲南策文院士,来源:清华大学

2003年,南策文的学生冯玉川考入清华材料系,跟随导师参与复合固态电解质研究。硕士毕业后,冯玉川曾任职北汽新能源,2014年抓住新能源汽车技术瓶颈期,与同门李峥创立清陶能源,南策文出任首席科学家。这种‘院士+学生’的组合,实现了从实验室技术到产业化的无缝衔接。

▲冯玉川,来源:清陶能源

清陶能源的起步并非直接攻克固态电池。2014年成立后,团队先以锂电池隔膜为切入点,推出‘锂离子电池纳米陶瓷纤维隔膜’等产品。2016年,团队落户江苏昆山,成立清陶(昆山)能源发展集团,并吸引南策文另一名学生何泓材加入,加速固态电池研发进程。

固态电池技术路线分为硫化物、氧化物、聚合物三类。日韩企业主攻硫化物路线,丰田凭借68%的国际专利占比占据领先地位。清陶能源则选择‘迭代造血’策略:第一代采用氧化物+聚合物路径,已搭载于上汽智己L6;第二代升级为氧化物+卤化物+聚合物复合体系,成本较传统电池降低10%-30%,2027年第三代产品计划再降本40%。

2018年,清陶建成国内首条0.1GWh固态锂电池生产线;2020年,1GWh规模化量产线投产,哪吒U纯电动样车成为国内首台公开行驶的固态电池汽车。2024年,智己L6搭载的133kWh‘光年’固态电池实现1000公里续航,10分钟补能400公里,技术指标领先行业。

清陶的产业化布局同样迅猛:2022年,50亿元固态锂电池项目在昆山开工,规划年装机量10GWh;同年,成都郫都区100亿元储能基地落地,形成动力电池与储能电池双轮驱动。目前,清陶产品覆盖车用、船用、飞行器等领域,并延伸至固态电池专用材料、创新设备等产业链上下游。

清陶能源的崛起离不开车企的支持。2016年,峰瑞资本首轮投资后,北汽、上汽、广汽三大车企CVC陆续入局。2022年,上汽集团与清陶共建固态电池实验室,完成第一代电池装车试验,创下1083公里续航纪录。2023年,上汽追加投资27亿元,成为清陶第一大产业投资人,双方成立合资公司‘上汽清陶’,计划2027年实现全固态电池量产。

▲上汽清陶公司,来源:清陶能源

车企的参与不仅带来资金,更推动了技术落地。李铮表示:‘不理解整车需求,就无法开发出合适的电池。’上汽清陶通过‘半固态—准固态—全固态’三步走战略,逐步降低液体含量,2025年9月上市的全球首款半固态电池车型MG4,标志着产业化迈入新阶段。

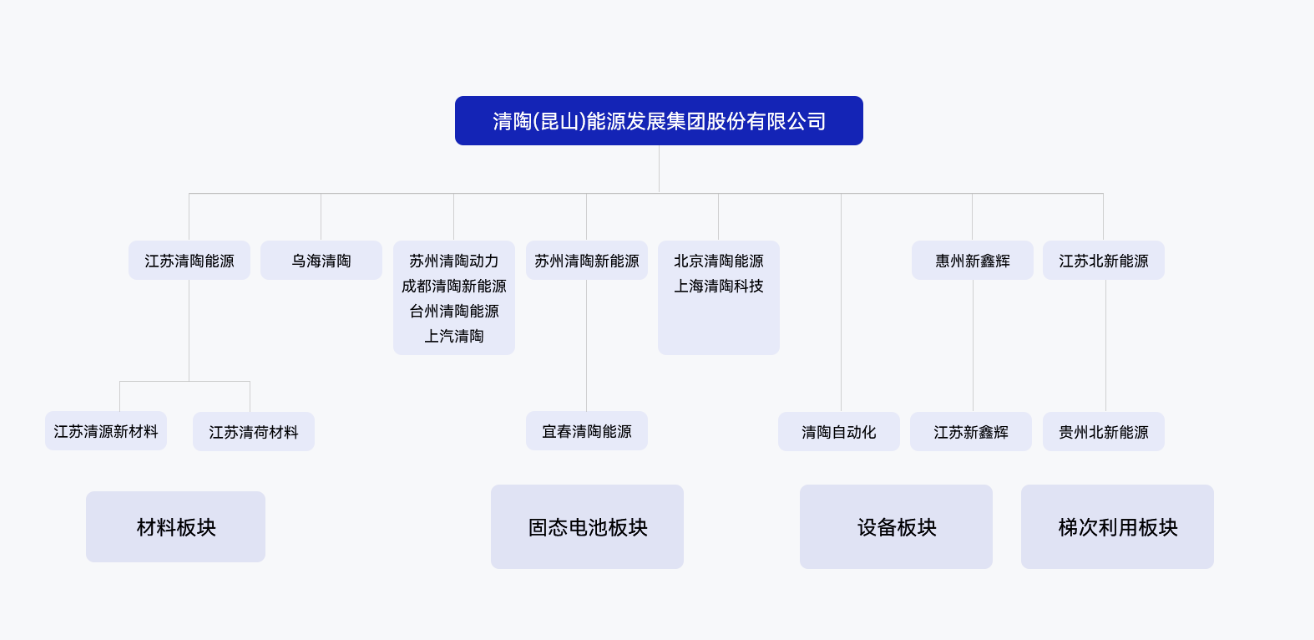

目前,清陶已构建‘新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资’的完整生态链,形成电池、材料、装备、综合利用、成果转化五大业务板块。其中,华东新材料产业转化基地由昆山开发区、清华材料学院与清陶共建,实现技术、装备、产业开发的闭环。

业内普遍认为,未来五年是固态电池竞争的关键期。宁德时代能否延续液态电池时代的霸主地位?清陶等新势力是否会重塑行业格局?答案或许藏在清陶的‘革命态度’中。

2023年,李铮曾表示:‘小公司或科技创新企业,必须用更聚焦、更高效、更坚决的态度做研究,这是唯一的机会。’从清华实验室到昆山生产线,从隔膜材料到全固态电池,清陶能源正以‘院士师徒’的智慧与魄力,书写中国新能源产业的下一个篇章。

▲清陶能源组织架构,来源:清陶能源

参考资料

[1]《“充电10分钟行驶1200公里”,固态电池真能实现吗?|专访清陶能源李峥》财经汽车

[2]《昆山两博士造电池,干出240亿》21世纪经济报道

欢迎关注【华商韬略】,识风云人物,读韬略传奇。

版权所有,禁止私自转载

部分图片来源于网络,如涉及侵权,请联系删除