作者|吴嗯

声明|题图来源于网络。惊蛰研究所原创文章,如需转载请留言申请开白。

2025年11月3日,饿了么App正式更名为“淘宝闪购”的消息引发全网热议。

尽管饿了么客服中心工作人员回应称“此次调整仅为名称变更”,但在外界看来,这一举动绝非简单的品牌换装,而是阿里在即时零售领域战略整合的关键一步。随着饿了么骑手服装、App图标全面启用淘宝标志性橙色,蓝色“蓝骑士”变为橙黑“城市骑士”,这个陪伴用户17年的外卖品牌,正悄然退场。

<2008年,上海交通大学机械与动力工程学院硕士生张旭豪与室友打游戏时突发奇想:为何不开发一个电话订餐平台?当发现电话订餐存在打通率低、商家不愿配送的痛点后,他们第二天便购置电瓶车,开启了校园外卖配送业务。这个因“饿肚子”诞生的创意,最终催生了中国外卖行业的开山之作。

初期扩张很快遭遇双重瓶颈:人工配送模式难以规模化,发传单推广受限且效率低下。张旭豪团队转而开发网站,通过破解交大BBS论坛代码发送推广信,成功突破增长困境。2008年9月,这个诞生于校园的创业项目,正式命名为“饿了么”。

2010年成为关键转折点:5月推出2.0版本后,业务范围从上海交大扩展至华东师大、紫竹科学园区,用户群体从大学生延伸至企业白领;6月上线超时赔付体系,建立行业服务标准;9月全上海版上线时,合作餐厅突破千家,月交易额达百万元。这些创新举措,为后续全国扩张奠定基础。

<2011年起,饿了么开启全国扩张战略:北上进入北京高校市场后,迅速覆盖长春、哈尔滨等东北城市;南下拓展至杭州、福州等地。业务版图扩张的同时,运营体系持续升级:2012年上线在线支付和超级结算系统;2015年成立蜂鸟配送团队,并推出食材供应链平台“有菜”,形成从配送到采购的完整生态。

资本运作同样激进:2011年接受金沙江创投100万美元首轮融资后,经纬中国、红杉资本、腾讯、大众点评、京东等机构相继入局。其中2014年大众点评8000万美元投资和2015年京东入股,成为影响格局的关键节点。但张旭豪未曾料到,这些战略投资者中,既有未来竞争对手的盟友,也有最终导致品牌消亡的推手。

2012年美团外卖上线,阿里巴巴推出淘点点,百度2014年加入战局,外卖市场形成四强争霸格局。凭借先发优势,饿了么到2014年10月已覆盖62个城市,日订单突破100万单。2016年阿里巴巴12.5亿美元投资创下全球外卖平台融资纪录,2017年收购百度外卖后,市场占有率达49.8%,领先美团6.3个百分点。

<阿里2018年95亿美元全资收购饿了么后,品牌独立性逐步丧失:创始团队退出管理层,五年间更换五任CEO,战略方向频繁摇摆。2018年与口碑合并成立本地生活服务公司;2019年蜂鸟配送开放即时配送服务;2021年归入高德、飞猪组成的“飞高了”板块;2024年并入中国电商事业群。这些调整导致饿了么与天猫超市、淘宝买菜等业务产生资源竞争,内部协同效率低下。

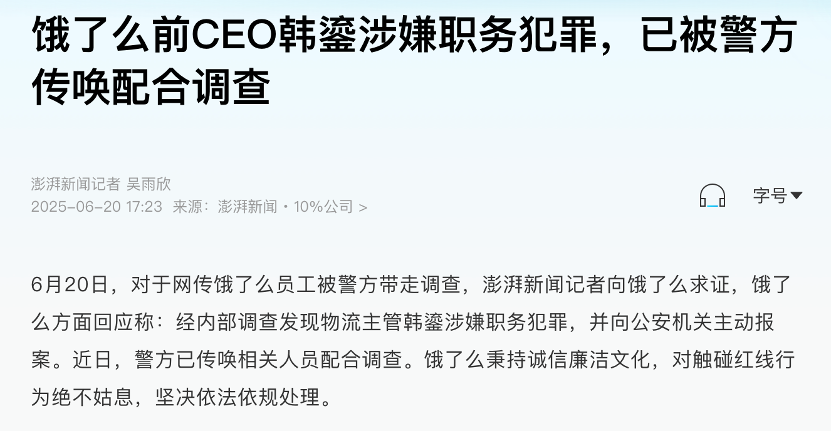

管理层面问题同样突出:僵化的KPI体系导致员工疲惫不堪,前CEO因受贿被刑拘的丑闻更暴露治理漏洞。根据嘉世咨询《2025中国外卖市场现状报告》,美团市场份额已达70%,是饿了么的两倍有余。这个曾经改变中国人饮食方式的创新品牌,正在阿里生态中逐渐边缘化。

*图片来源:澎湃新闻

阿里式管理模式的弊端日益显现:原高管空降山姆引发的争议,折射出业界对阿里系管理风格的质疑。饿了么的遭遇,恰似“嫁入豪门的小家碧玉”,在森严的体系规则中逐渐失去往日光彩。

<京东2025年入局外卖市场引发行业巨变:2月至8月间,京东外卖快速崛起,美团保持强势,迫使阿里加速战略调整。4月30日淘宝“小时达”升级为“淘宝闪购”,并获得首页一级流量入口;8月财报显示,其日订单峰值达1.2亿单,月度交易买家数突破3亿。

淘宝闪购的崛起,直接挤压饿了么生存空间:9月高德上线“扫街榜”后,饿了么转型“到店+到家”双轮驱动,但实际成为高德引流、支付宝成交闭环中的履约工具。当阿里决心打造“淘宝”大品牌,且用户手机容量有限时,功能重叠的饿了么成为牺牲品。

回望2018年,美团港股上市与饿了么被收购似乎都预示着光明未来。但如今,穿梭街巷的蓝色身影已被橙色取代。手机屏幕上仅存的“淘宝闪购”图标,默默诉说着这个品牌17年的兴衰历程——从改变行业的创新者,到巨头战略中的一枚棋子,最终消融在更大的品牌叙事之中。