AI带来的财富浪潮,仍在A股市场持续演绎。从最初的光模块、PCB等AI服务器硬件炒作,到数据存储需求的爆发带动存储类公司股价飙升,再到如今AI数据中心成为“吞电兽”,电力、电气类股票迎来新一轮暴涨行情。

美国缺电危机引爆特变电工股价

近期关于电力瓶颈的消息不断:微软CEO纳德拉公开表示,当前AI算力扩张的真正瓶颈并非芯片供应,而是电力供给。专业机构预测,随着AI行业快速发展,美国数据中心用电需求预计2030年将暴涨160%,新增约82吉瓦电力容量,推动对高效率、高密度、高可靠性电力设备的需求。然而,电网建设速度远跟不上需求增长,这种预期直接引爆了电气股行情。

美国缺电?特变电工股价爆了

作为行业龙头,特变电工成为本轮行情的最大受益者。7月中旬以来,公司股价从19元左右启动上涨,短短几个交易日便飙升至26.7元附近,短期涨幅高达40%。目前市值已突破1300亿元,稳坐千亿龙头宝座。

核心业务支撑千亿市值

特变电工的核心支柱业务是输变电设备,作为中国变压器行业排头兵,公司变压器年产能位居全球第一,国内市场占有率约30%,产品覆盖110kV-1000kV全电压等级。公司是全球唯一掌握±1100kV特高压变压器核心技术的企业,主导制定了中国大部分特高压标准。

出海业务成股价暴涨关键推手

2025年上半年,特变电工国内订单达273亿元,同比增长14%,主要来自国家电网、南方电网等优质客户,涵盖“宁电入湘”、“陇电入浙”等特高压工程。国际订单表现更为亮眼,上半年国际订单达11.2亿美元,同比增长65.9%。截至6月末,公司正在执行未确认收入合同及待履行合同金额超过50亿美元。

下半年海外业务再获突破,8月中标沙特电力公司超高压设备本地化采购项目,总金额达164亿元人民币,创下公司历史最大单笔海外订单纪录。2025年上半年海外收入比重已升至35%,沙特项目执行完毕后有望进一步提升至40%以上。更值得关注的是,海外特高压设备毛利率为25%-30%,较国内产品高出8%-10%,高毛利产品占比提升直接刺激股价上涨。

6年暴涨20倍,思源电气创造财富神话

相比热度居高不下的特变电工,思源电气虽然市场关注度稍低,但股价表现同样惊人。这家2004年上市的公司,股价从2019年年中7.55元的低点起步,到2025年盘中最高触及152.75元,6年多时间涨幅近20倍,创造了又一个A股财富神话。

高毛利产品驱动业绩增长

思源电气总部位于上海闵行,主营业务为输配电设备,产品线覆盖气体绝缘组合电器(GIS)、断路器、互感器等一次、二次电力设备全系列产品。2025年三季报显示,公司前三季度营收138.27亿元,同比增长32.86%;归母净利润21.91亿元,同比增长46.94%;扣非净利润20.36亿元,同比增长44.87%。其中第三季度营收53.30亿元,同比增长25.68%;归母净利润8.99亿元,同比增长48.73%。

利润增速明显高于营收增速,主要得益于高毛利的超高压设备产品占比提升及海外业务扩张。公司前三季度毛利率32.32%,同比提升0.9%;第三季度毛利率33.25%,同比提升2.29%,显著高于特变电工同期18.27%的毛利率水平。

现金流改善引爆机构抢筹

作为长线大牛股,思源电气不仅毛利率出众,现金流状况也持续改善。今年第三季度,公司单季度经营活动产生的现金流净额达11.45亿元,资金周转效率显著提升。这种改善直接反映在股价上:7-10月分别上涨7.72%、12.31%、24.45%、20.48%,呈现“不涨停,涨不停”的典型长牛特征。

海外业务方面,2025年上半年海外收入28.6亿元,同比增长88.95%,占总收入33.68%,毛利率达35.69%,较国内业务高出5.96%。前三季度海外订单增速超过40%,显著高于国内市场,成为提升盈利水平的核心驱动力。截至三季度末,公司合同负债28.96亿元,同比增长29.52%,在手订单充足为后续业绩提供有力支撑。

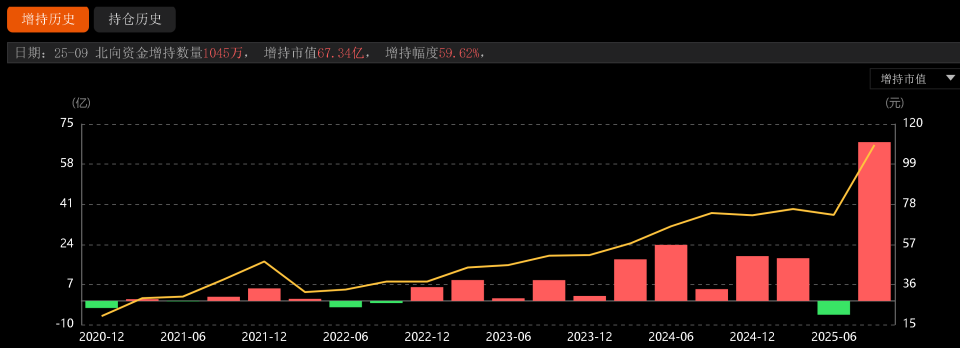

机构资金疯狂买入

业绩持续增长使思源电气获得机构巨大青睐。截至三季度末,机构持仓占流通股比例近40%,华泰柏瑞、易方达、华夏、汇添富、广发、国泰、鹏华等头部基金位居机构持股数前列。被称为“聪明资金”的北向资金,三季度增持1045万股,增持市值高达67.34亿元,增持幅度达59.62%。

被机构买爆的思源电气,目前市值已突破1100亿元,今年以来涨幅超过100%。这样的长牛公司,正是A股市场最需要的优质标的。

结语

在AI浪潮推动下,特变电工和思源电气凭借各自的核心竞争力,在电力设备领域脱颖而出。前者通过海外订单爆发实现股价短期暴涨,后者依靠高毛利产品和持续改善的现金流走出长牛行情。两家千亿市值公司的崛起,不仅为投资者创造了丰厚回报,更彰显了中国制造业在全球产业链中的升级突破。