出品丨花朵财经观察(FF-Finance)

撰文丨学研

一场持续24年的商标战争,将日本无印良品推向舆论风口。当最高人民法院最新裁定驳回再审申请时,这场跨国品牌与本土企业的商标争夺战,已然成为观察中国消费市场变迁的典型样本。

在中国市场,消费者常被两个"无印良品"混淆:一个是日本株式会社良品计画运营的MUJI品牌,主营服饰、家居杂货;另一个是北京棉田纺织品有限公司旗下的本土品牌,专注家纺领域。二者LOGO仅英文标识不同,汉字几乎完全一致,这种设计为后续纠纷埋下伏笔。

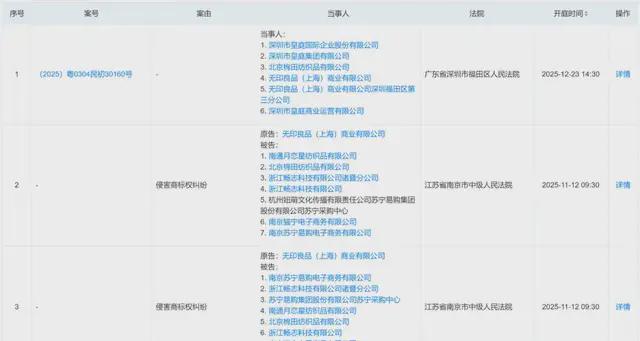

回溯至2000年,海南南华实业贸易公司抢先注册第24类(家纺类)"无印良品"商标,而日本企业虽自1999年起在中国申请多类商标,却遗漏了关键品类。这种商标注册策略的失误,直接导致后续长达四分之一世纪的法律拉锯战。截至2025年7月,双方已发起超200场诉讼,另有300余起纠纷待决。

最高人民法院最新裁定明确:中国商标法遵循"注册在先原则"。这意味着即便日本MUJI品牌知名度更高,也无法改变本土企业合法持有家纺类商标的现实。这场诉讼结果,暴露出跨国品牌在华知识产权布局的战略性失误。

当法律战难分胜负时,市场正用脚投票。良品计画财报显示,2022-2024财年MUJI在中国累计关闭30家门店,2025年1-5月再关17家。尽管同期新增43家门店实现净增24家,但闭店潮折射出品牌面临的深层危机。

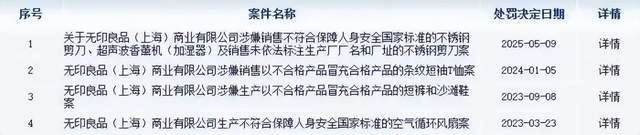

价格争议始终困扰MUJI。同款商品中国售价较日本高30%的现象,与其在日本本土的中低端定位形成鲜明反差。即便从2014年起连续12次降价,消费者仍认为其定价缺乏诚意。这种价格策略与品质问题的叠加效应,在2019-2024年间引发多起行政处罚,涉及材质虚假标注、食品过期销售等严重问题。

消费市场已发生结构性转变。网易严选、名创优品等本土品牌通过极致性价比策略,迅速抢占市场份额。名创优品凭借十元店模式,在2016年就导致MUJI销售增幅放缓,2017年甚至出现负增长。这种竞争态势迫使MUJI陷入战略两难:坚持原有定位可能失去市场,迎合消费趋势又可能稀释品牌价值。

当前消费市场呈现明显分化:一方面,理性消费观念深入人心,消费者更注重性价比;另一方面,品质消费需求持续升级,愿意为真正优质产品支付溢价。MUJI的困境在于,其品牌精神内核与实用主义消费观产生错位,既无法维持高端形象,又难以放下身段参与价格竞争。

对比两个"无印良品"的发展路径,北京棉田通过精准定位家纺细分市场,避开与MUJI的全品类竞争;而MUJI的多元化战略反而稀释了品牌特色。这种差异化竞争策略,为跨国品牌本土化提供了重要启示:与其在法律层面消耗资源,不如深入理解中国消费市场的分层需求。

对于消费者而言,识别两个品牌的关键在于LOGO中的"MUJI"英文标识。但更深层的消费智慧在于:没有绝对优劣的品牌,只有是否匹配的需求。当市场进入精耕细作阶段,任何品牌都必须回答一个根本问题——如何用合适的价格,为消费者创造舒适的生活体验。这个答案,不在法庭的裁决书里,而在消费者的选择中。