2023年9月,吴泳铭在接任阿里巴巴CEO的第三天,通过全员信宣布了公司的新战略方向:以用户为核心,以AI为驱动。这一战略当时被视为企业适应AI时代的常规布局,但一年后的行业格局变化,验证了其前瞻性。

过去一年,全球AI竞争逻辑已从“技术底座”转向“生态构建”。OpenAI通过GPT-5等产品迭代,将ChatGPT从对话工具升级为接入插件、调用第三方服务的平台型产品,提出“AI通用接口”理念;谷歌则试图将Gemini与Android、搜索整合为系统级体验。技术层面,斯坦福大学《人工智能指数报告2025》显示,新一代模型在多项基准测试中的差距显著缩小,头部玩家进入“生态卡位战”。

2025年,全球AI竞争进入“超级入口”争夺阶段:OpenAI以模型为支点拓展C端生态,谷歌通过系统整合重塑体验,而阿里巴巴选择将千问从开源模型推向C端用户。近日,阿里宣布千问App正式公测,定位为“个人AI助理”,直接对标ChatGPT,开启全球市场争夺战。

AI行业曾长期聚焦“模型聪明度”,但《人工智能指数报告2025》指出,顶级模型在多模态理解、高难度问答、代码任务上的差距已不足5%,开源模型在垂直场景(如代码、推理)中表现甚至超越闭源旗舰。中国模型的存在感显著增强,阿里千问系列在HuggingFace全球榜单中一度占据前10中的7席,成为开源领域的重要力量。

C端市场方面,CNNIC《生成式AI应用发展报告(2025)》显示,截至2025年6月,中国生成式AI用户规模达5.15亿,超三分之一网民使用AI工具,且偏好国产模型。AI已从“娱乐玩具”转变为办公、学习、生活的实用工具,用户需求倒逼企业从技术竞争转向场景落地。

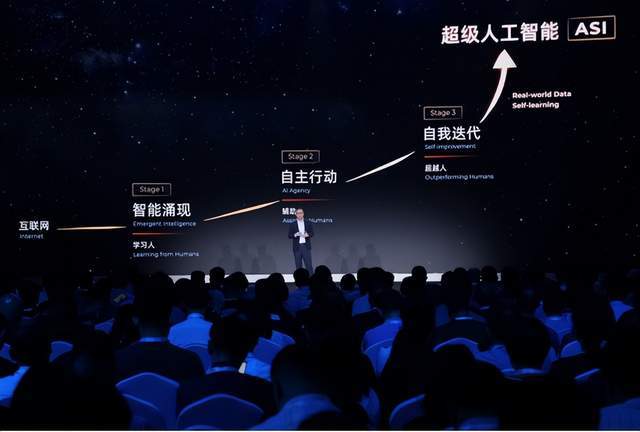

阿里巴巴的判断与行业趋势一致。2025年云栖大会上,吴泳铭提出通用人工智能(AGI)是起点,终极目标是自我迭代的超级人工智能(ASI),并划分三阶段演进路线:

千问App的推出,正是阿里在“自主行动”阶段的战略落地。该产品以“会聊天、能办事”为核心,目标成为未来的AI生活入口。实测显示,千问可一键生成研究报告并自动制作PPT,在实盘投资大赛中击败ChatGPT、Gemini等对手,展现强大办事能力。阿里计划将地图、外卖、订票、办公等场景接入千问,构建“一站式AI服务平台”。

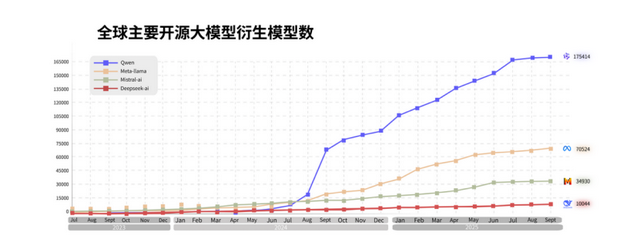

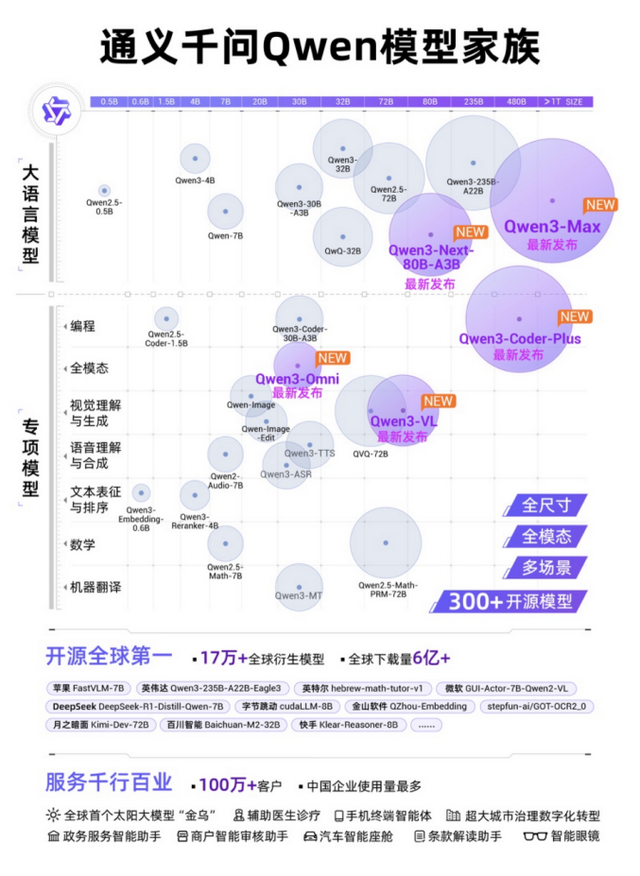

要成为“AI万能接口”,技术底座是关键。阿里持续迭代千问模型矩阵:2025年发布的Qwen3Max参数量突破万亿,在代码生成、自主Agent能力上表现优异,多项任务对标甚至超越闭源模型。截至目前,千问已开源300余款模型,覆盖文本、编程、图像、语音、视频全模态,尺寸从0.5B到480B,全球下载量超6亿,衍生模型突破17万个,超越Llama系列成为全球第一开源家族。

技术优势使阿里在开源领域获得国际认可。《TIME》2025年“全球最具影响力公司”榜单将阿里列为“创新者”,称其“已成为开源AI的领导者”。Airbnb首席执行官Brian Chesky透露,公司客服系统已大规模使用千问模型,因其“速度快、成本低”,而OpenAI模型因效率问题未被广泛采用。这一案例印证了商业场景中,可用性、成本与效率比单纯技术能力更重要。

千问延续了这一思路,其核心竞争力在于“解决问题”。用户案例显示,千问可在几秒内完成复杂任务,这种“实用主义”定位或成为其突破C端市场的关键。

千问App并非孤立产品,而是阿里AI战略的重要拼图。2025年,阿里一边加码AI基建(计划投入3800亿元建设数据中心),一边在业务线密集试水AI:淘宝引入AI导购,飞猪推出AI旅行助手,钉钉重构协同办公体验。这些动作的共同目标,是将AI嵌入用户生活的每一条链路。

千问的意义在于“收束”:它将分散在淘宝、高德、飞猪等超级App中的AI能力,汇聚到一个原生入口,替代“矩阵式”产品形态,打造“AI时代的Android”。Omdia数据显示,阿里云在中国AI云市场占比35.8%,超2-4名总和;财富500强中超53%企业选择阿里云,渗透率第一。ToB侧的“通用基础设施”地位,为千问在ToC侧争夺“默认AI入口”提供了坚实基础。

吴泳铭曾表示,希望将Qwen打造成“AI时代的Android”,让自然语言成为“源代码”,每个人都能创建和使用自己的Agent。这一愿景正在千问App上逐步实现。与OpenAI相比,阿里的优势在于“场景密度”:OpenAI需通过插件接入现实世界,而阿里既有“大脑”(千问模型),也有“手脚”(电商、本地生活等业务),这种一体化结构为其提供了独特的竞争路径。

从云到模型,从模型到生态,从生态到入口,阿里用三年时间完成布局。曾经被质疑“技术导向、缺乏C端基因”的选择,如今通过千问App找到落点。在这场全球AI入口争夺战中,阿里已站在定义未来的十字路口,有望通过生态跃迁引领行业变革。