曾以科创板最小规模IPO惊险上市的上纬新材,五年后竟成为年内最耀眼的“十倍牛股”。9月25日,该股连续第二个交易日收获“20厘米”涨停板,年初至今累计涨幅超过1800%,市值突破530亿元,引发资本市场高度关注。

从“募资困难户”到“资本市场明星”的蜕变,源于智元机器人的战略入主。9月24日晚间,上纬新材发布公告称,收到上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)发出的要约收购报告书,拟以每股7.78元的价格收购约1.49亿股股份,占公司总股本的37%,预计最高耗资11.61亿元。

此次要约收购是智元机器人“三步走”计划的关键环节。此前,通过协议转让方式,智元机器人相关方已于9月22日完成股份过户,获得上纬新材29.99%的股权及对应表决权,公司控股股东变更为智元恒岳,实际控制人变更为智元机器人董事长兼CEO邓泰华。本次要约收购期限为9月29日至10月28日,若顺利完成,智元机器人相关方合计持股比例将达约66.99%。

(马云飞/摄)

成为控股股东次日,智元机器人迅速推进收购计划。根据公告,智元恒岳拟以每股7.78元的价格要约收购1.49亿股股份,占总股本的37%。截至9月25日收盘,上纬新材股价已飙升至132.1元/股,总市值突破530亿元。这意味着,7.78元/股的要约收购价不足市价的6%,价差幅度接近17倍,形成资本市场罕见的价格倒挂现象。

上纬新材成立于2000年,总部位于上海松江区,主营环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料及新型复合材料的研发、生产和销售。产品覆盖乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂、轨道交通用安全材料等多个领域。

2020年9月,上纬新材以10.04亿元市值“压线”登陆科创板,实际募资1.08亿元,创下科创板IPO最低纪录。扣除发行费用后,实际募集资金净额约7000万元。上市后公司股价长期在7元左右徘徊,市值多数时间低于50亿元,近三年归母净利润维持在8000万元水平。

转折发生在今年7月上旬。上纬新材公告称,智元机器人拟收购公司63.62%股权。交易完成后,公司控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人变更为邓泰华。据披露,截至2025年7月25日,上纬新材控股股东SWANCOR萨摩亚及其一致行动人、金风投资合计持股约占公司A股的85%,外部流通股占比仅约15%。

涨停板打开后,上纬新材股价继续强势上行。以7月1日(披露收购公告前停牌当日)的收盘价7.78元为基准,不到三个月内,公司股价突破130元,累计涨幅超过16倍,成为2025年A股市场名副其实的“超级牛股”。

市场为何给予上纬新材如此高的估值溢价?答案或许在于智元机器人为其注入的“具身智能”概念。

相比25岁的上纬新材,作为具身智能领域的独角兽企业,智元机器人成立不到三年,但其创始团队背景引人注目。公司联合创始人、CTO彭志辉(网络知名博主“稚晖君”)曾以“华为天才少年”身份为人所知;另一位创始人、董事长兼CEO邓泰华曾担任华为副总裁。

尽管成立时间不长,智元机器人已凭借“豪华”创业团队吸引众多顶级资本。截至当前,公司已获得超过十轮融资,股东既包括高瓴创投、红杉中国等顶级投资机构,也包括腾讯、京东、比亚迪等产业巨头。

今年3月,智元机器人完成由腾讯领投的B轮融资;5月,京东、上海具身智能基金参与新一轮融资;8月,LG电子、韩国未来资产集团联合领投,这是LG电子在具身智能领域全球首次对外布局。

(蔡淑敏/摄)

目前,智元机器人拥有远征、精灵、灵犀等产品线,产品覆盖交互服务、工业智造、商业物流及科研教育等多种商用场景。智元机器人CMO邱恒此前接受《国际金融报》记者采访时透露,公司产品已在运营商营业厅、金融网点、企业展厅及汽车4S店等多个领域实现规模化应用,2024年已完成1000台人形机器人的量产目标,预计今年年底产能将实现指数级增长,重点布局文娱展演、展厅服务、科研教育、工业制造、康养陪护等多个应用领域。

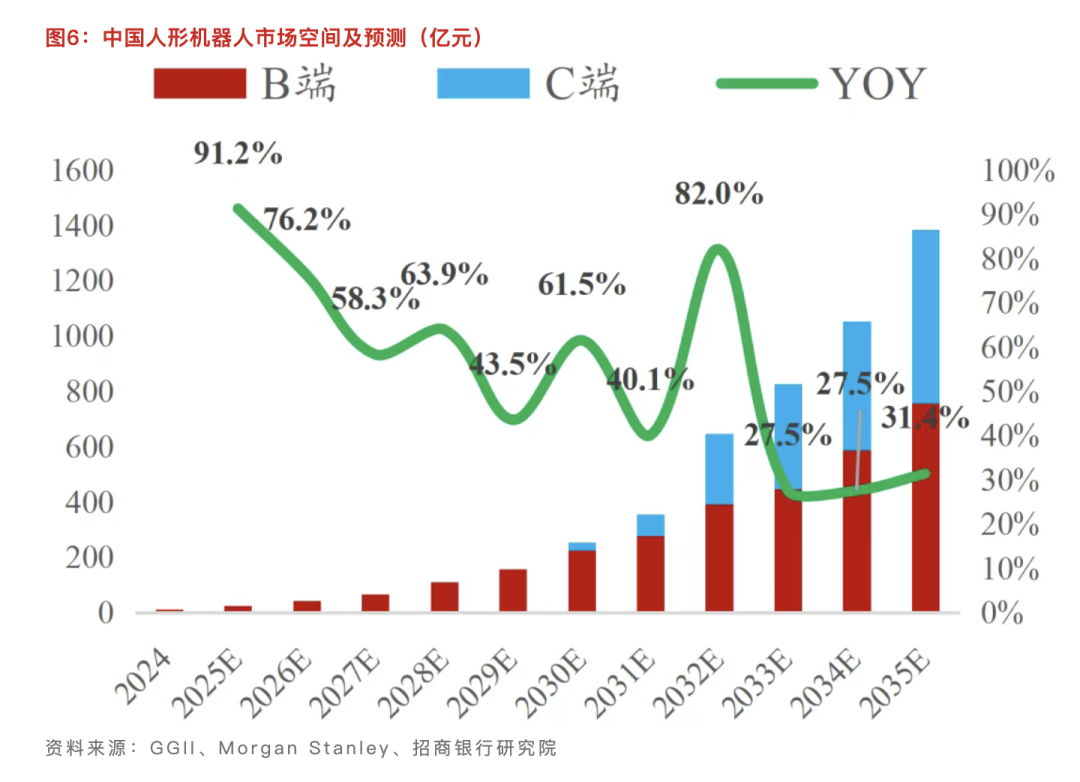

市场前景方面,招商银行研究院最新研报预测,2025年全球人形机器人销量预计达1.24万台,市场规模63.39亿元;至2035年,销量有望突破500万台,市场规模超4000亿元。其中,中国市场出货量预计达200万台,规模接近1400亿元。然而报告也指出,尽管技术在运动控制、环境感知等领域取得突破,但受制于成本控制与场景落地的协同难题,短期内实现低成本、高可靠量产仍存挑战,全面商业化时间表尚具不确定性。

随着10月28日要约收购截止日临近,智元机器人入主上纬新材的计划即将落定。市场关注的重点将转向智元机器人如何整合上纬新材原有的复合材料业务,以及能否将传统材料公司的制造能力转化为机器人结构件供应链优势。这家“旧瓶装新酒”的上市公司能否承载市场的厚望,还需时间来检验。