在人工智能(AI)的浪潮中,英伟达已不再局限于传统芯片供应商的角色,而是逐步演变为AI生态系统的“央行式”存在——不仅操控资金流向,更深刻影响着技术发展方向与产业生态稳定。

9月27日,科技媒体The Information发布深度报道,揭示了英伟达及其CEO黄仁勋如何通过战略投资与生态布局,成为AI领域的“隐形政府”。该报道通过采访英伟达高管、行业知情人士及分析多起重大投资案例,还原了这家芯片巨头如何以资本力量重塑AI产业格局。

资本调控:超越商业合作的“政府”角色

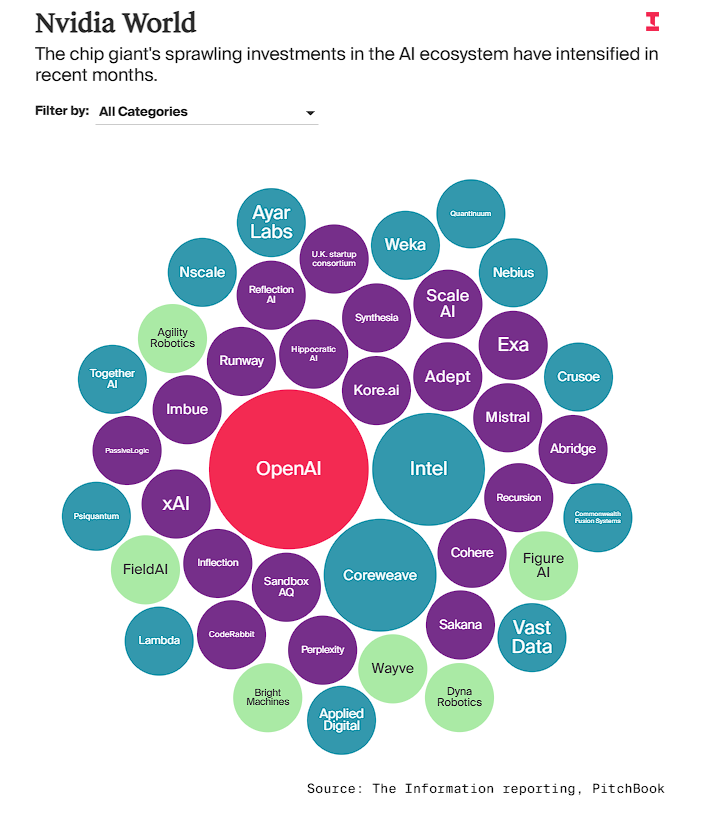

报道指出,英伟达的投资策略已突破传统商业合作范畴,展现出类似政府调控经济的特征。其投资规模与覆盖范围达到前所未有的水平:从数据中心建设到AI模型开发,从初创企业孵化到大型项目融资,英伟达的触角几乎渗透至AI产业链的每个环节。这种全方位参与使其在AI经济中获得了类似“央行”的地位与影响力。

例如,英伟达近期承诺向OpenAI投资高达1000亿美元,用于建设消耗10吉瓦电力的AI数据中心(相当于400万至500万块GPU的算力需求)。作为合作的一部分,OpenAI将优先采购英伟达GPU,而英伟达则通过芯片销售实现资金回流。这种“投资-销售”闭环不仅巩固了其市场地位,更被哈佛商学院教授David Yoffie评价为“接近政府刺激计划的资金规模”。

疯狂投资的驱动力:现金储备与生存恐惧

英伟达的激进投资背后,是双重因素的叠加:一方面,其自由现金流在2026财年预计达970亿美元,2027年更将飙升至1480亿美元,远超两年前的269亿美元。由于监管限制,大规模并购受阻,战略投资成为消化现金的最优路径;另一方面,公司高层对“技术脱钩”的深层恐惧推动其加速布局。报道援引英伟达高管的话称:“若AI领域出现不依赖英伟达芯片的突破,将是公司末日的开始。”这种焦虑促使英伟达通过资本绑定关键参与者,防止生态链断裂。

“央行”职能:稳定市场与信用背书

英伟达的投资行为已超越商业范畴,展现出“准政治”影响力。例如,黄仁勋与多国政府高层保持密切关系,英国首相曾亲自为其英国投资计划站台,缓和了此前收购Arm失败的监管紧张。更关键的是,英伟达在数据中心融资中扮演了“最后担保人”角色。当传统金融机构因风险撤资时,英伟达介入提供融资支持,吸引其他投资者跟进,有效盘活了整个融资链条。这种行为与央行注入流动性、防范系统性风险的职能高度相似。

争议与风险:人为需求还是真实繁荣?

尽管英伟达的投资巩固了其核心地位,但也引发了对“人为制造繁荣”的质疑。David Yoffie教授指出,向单一客户(如OpenAI)大规模注资,可能刺激非真实需求,导致未来负面回报。更严峻的是,英伟达的强势可能迫使亚马逊、谷歌等云巨头加速自研芯片,以摆脱对单一供应商的依赖。Yoffie以英特尔衰落为例:苹果自研芯片曾被视为“不可能”,但最终成功取代英特尔在Mac中的地位。这一历史教训警示英伟达,过度依赖生态绑定可能适得其反。

结语:偏执狂的生存法则

英伟达的“央行式”战略,本质上是技术垄断与生态控制的结合体。其通过资本力量塑造AI产业规则,既保障了自身利益,也客观上稳定了市场。然而,这种模式能否长期持续?答案或许藏在黄仁勋信奉的格言中:“唯有偏执狂才能生存。”在AI技术日新月异的今天,英伟达的每一次投资,都是对未来不确定性的疯狂下注。