文|肖纯 文章来源|城市进化论

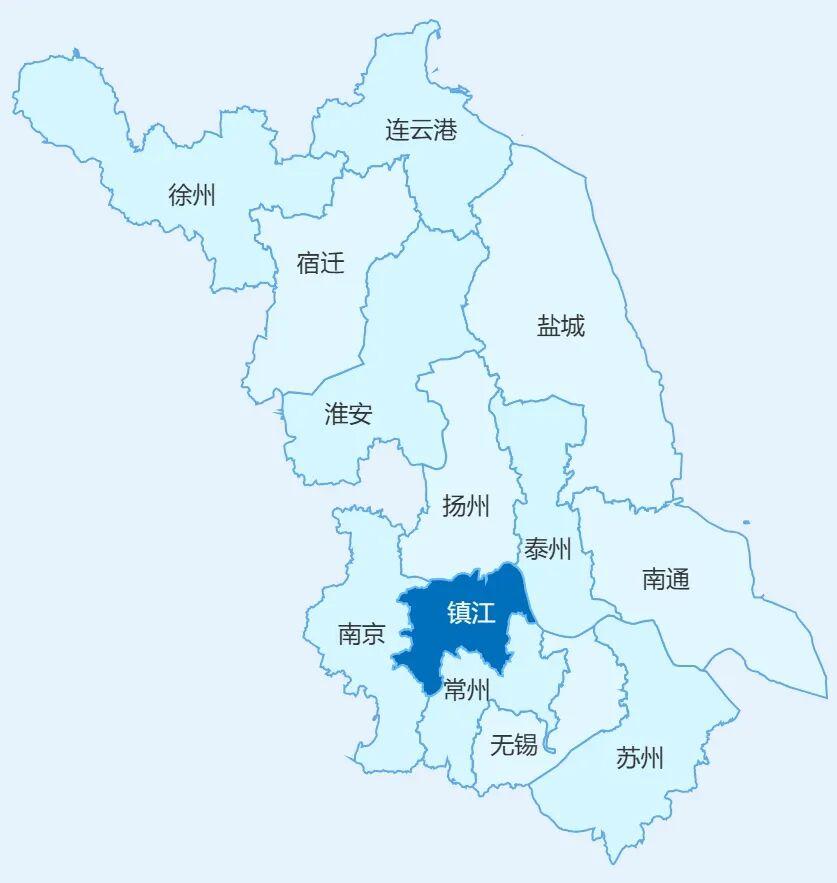

近日,国务院印发《关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案的批复》,苏南重点城市成为全国10个试点地区之一。此次试点范围不仅涵盖‘苏南模式’代表城市苏州、无锡、常州,还首次将省会南京与镇江纳入,形成‘苏南五市’新格局。这一调整引发外界对区域经济协同发展的广泛关注。

图片来源:江苏省人民政府网站

‘苏南’概念最早见于1983年费孝通提出的‘苏南模式’,但学界长期存在误解,认为其仅指苏州、无锡、常州三市。江苏省人民政府参事室原主任宋林飞指出,‘苏南模式’本质是区域经济社会发展经验的总结,包含文化相通、交流密切等深层纽带。

行政区划的调整印证了这一观点。1997年《江苏统计年鉴》首次将全省划分为苏南、苏中、苏北,其中苏南仅含苏锡常;2001年南京、镇江正式调入苏南板块。2013年《苏南现代化建设示范区规划》与2014年苏南国家自主创新示范区批复,均明确包含五座城市。此次改革试点再次为南京、镇江的‘苏南身份’正名。

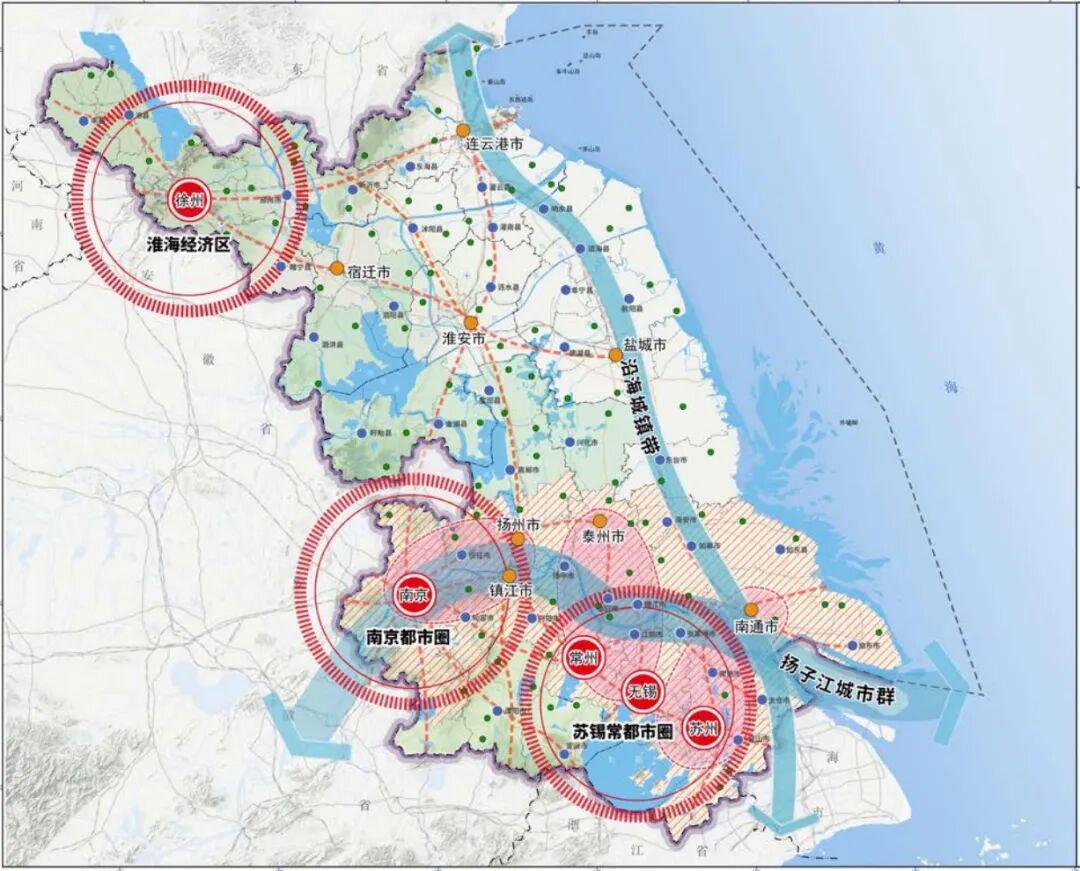

华东师范大学城市发展研究院院长曾刚分析,五市纳入试点并非简单叠加,而是基于三方面考量:其一,五市沿长江南岸自西向东分布,共享环太湖流域交通网络;其二,共同构成‘江南文化’核心区,在文学、艺术、园林等领域高度融合;其三,经济上形成‘万亿俱乐部’集群(除镇江外),人均GDP均居全国前列。

图片来源:江苏省统计局

镇江的纳入引发特别关注。2024年其GDP为5540.01亿元,虽在五市中垫底,但人均GDP仍高于全国平均水平。曾刚指出,镇江在高端装备、新材料等领域形成特色产业,且地处南京都市圈与苏锡常都市圈交汇点,拥有长江深水港和高铁枢纽,具备承接产业外溢的天然优势。

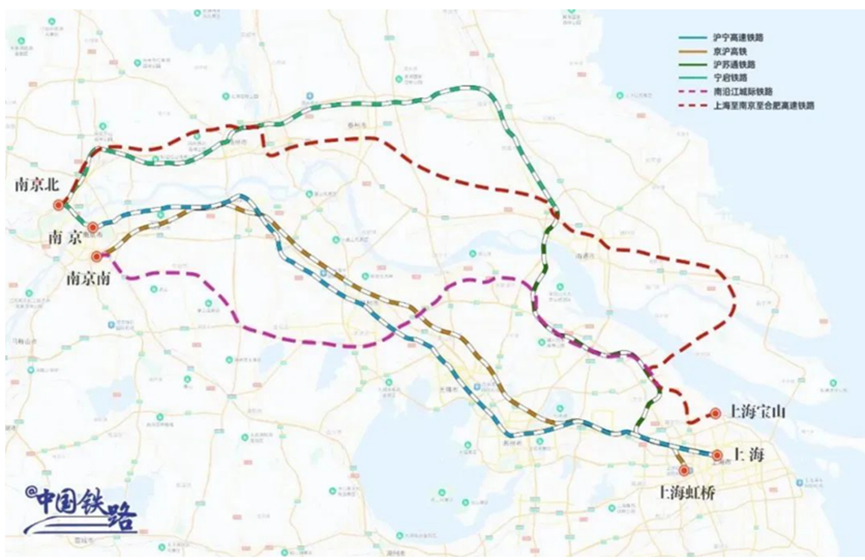

交通互联是要素流通的基础。1996年沪宁高速公路通车,串联起苏南五市所有国家级开发区;高铁时代,沪宁城际、京沪高铁相继开通,2023年沪宁沿江高铁更将县级市纳入网络,形成‘毛细血管’式覆盖。

图片来源:中国铁路

相较于硬联通,五市的‘软融合’仍存挑战。苏锡常三市经济实力强劲,但产业同质化导致竞争大于合作;区域缺乏明确龙头,都市圈命名曾经历‘苏州都市圈’到‘苏锡常都市圈’的调整。宋林飞回忆,2000年相关部门咨询时,他建议采用‘苏锡常’命名以避免偏废,该建议被采纳后形成‘多核都市圈’新形态。

‘十四五’期间,三市产业布局转向错位竞合:苏州聚焦创新药研发,无锡强化生物医药外包能力,常州依托动力电池产业支撑新能源变革。通过链式整合,三市在新能源汽车、集成电路等领域形成集群化发展。

放大至五市层面,苏州、无锡、常州构成制造业高地,南京发挥科教资源优势,镇江承接科技成果转化,形成‘基础研究-技术开发-成果转化-产业制造’的完整链条。2014年苏南国家自主创新示范区批复,明确打造‘带式’创新走廊,区别于北京中关村、武汉东湖的‘点式’模式。

图片来源:《江苏省国土空间规划(2021—2035年)》

这种空间组织模式契合全国统一大市场建设需求。沪宁轴线作为全国最密集的交通走廊之一,打破城市边界,促进人才、资本、技术等要素高速流动。曾刚指出,苏南五市通过交通走廊串联创新节点,既保留规模经济优势,又避免单中心集聚的弊端,本质上是构建统一大市场。

推动要素市场化配置改革,对内可打造长三角‘黄金中轴’,优化资源配置;对外可构建自主可控的产业体系,应对全球竞争。苏南‘试验田’将为全国区域一体化提供制度创新样本。