图:tatsurokiuchi

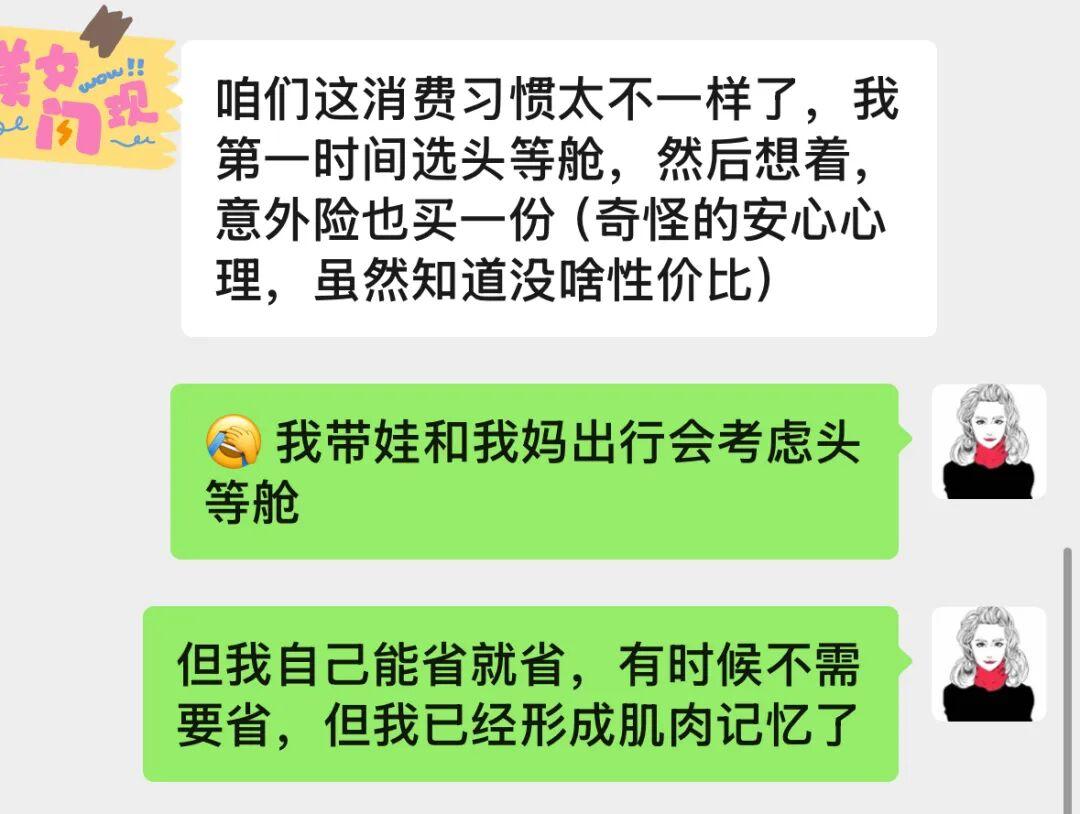

最近准备飞香港处理事务,在订机票和住宿时发现,通过精打细算能省下不少开支。朋友看到我的消费清单后感叹:

"太省了...我向来都是第一时间买头等舱,甚至会额外购买航空意外险。"

这种节俭习惯早已成为刻在骨子里的肌肉记忆,甚至渗透到灵魂深处。这让我联想到近期看到的两个关于财富自由的典型案例。

案例一的主人公A是位90后姑娘,三年前辞职时仅靠100万存款开启FIRE生活。她选择旅居模式,哪里房租便宜舒适就定居哪里,通过严格控制消费将年支出从6万降至1万多。如今虽然随着兴趣爱好增加支出回升至5万,但依靠打新收益和股票分红就能覆盖开支。

这位姑娘的生活哲学极具颠覆性:不婚不育、不购房购车,甚至停缴社保。将所有资金用于满足精神需求,用她的话说:"这种低消费模式让我感到前所未有的舒适,这才是真正属于自己的生活。"

案例二的主人公B则是身家近亿的投资大佬,他给出的财富自由标准是3000万。通过详细拆解年支出构成:一线城市租房、商务舱出行、五星级酒店住宿、子女教育、双方父母赡养等项目,年消费达150万。按照5%的投资收益率计算,确实需要3000万本金支撑。

这位大佬的结论颇具启示:3000万足以让三代人过上体面生活,但前提是建立科学的资产配置体系。

面对"需要多少资产才能自由"的灵魂拷问,这两个案例给出了生动注解:财富自由没有统一标准,关键在于欲望管理。有人200万就能安贫乐道,有人2000万仍焦虑不安,这种差异恰恰体现了人性复杂。

对于普通人而言,实现自由需要双轮驱动:

1. 欲望管理引擎:通过冥想、阅读等方式平复内心躁动,接受自己作为普通人的局限。当自诩精英时,500万可能捉襟见肘;但回归平凡心态,这个数字足以支撑体面生活。

2. 财富增值引擎:建立双账户体系,一个用于日常开支,另一个专款专用进行长期投资。多数人困在生活泥沼,正是因为将所有收入用于即时消费,错失复利增长机会。从30岁开始积累的第二引擎,经过30年复利效应将产生惊人价值。

我的节俭习惯看似保守,实则是在为第二引擎持续注资。这印证了那个辛辣的理财建议:月入万元以下者,最佳理财方式不是研究K线图,而是戒掉夜宵。每天节省30元,相当于在余额宝存入100万产生的日息。

当前股市呈现明显分化:科技股回调导致创业板、科创板承压,而银行股凭借稳定分红重新成为压舱石,水电板块年内涨幅即将回正。这种结构性行情折射出市场风险偏好下降,与上周突破4000点后的获利回吐形成呼应。

面对波动,我的策略保持钝感:继续持有核心仓位,不因短期回调改变长期判断。对于风险偏好较低的投资者,适当减仓锁定收益无可厚非,但需注意牛市中的离场筹码可能难以以相同价格接回。

无论是追求财富自由还是应对市场波动,核心都在于建立适合自己的系统。就像那位旅居姑娘和投资大佬展示的,没有绝对正确的路径,只有持续优化的选择。(完)