文 / 零度

来源 / 节点财经

近日,小熊电器发布2025年三季报,营收与净利润双双实现两位数增长,在小家电市场竞争白热化的背景下交出了一份亮眼的成绩单。然而,这份高增长的背后,一场突如其来的产品质量风波却将企业推向了舆论的风口浪尖。如何在追求增长速度的同时守住质量底线,成为小熊电器亟待破解的命题。

营收净利双增长:转型战略初见成效

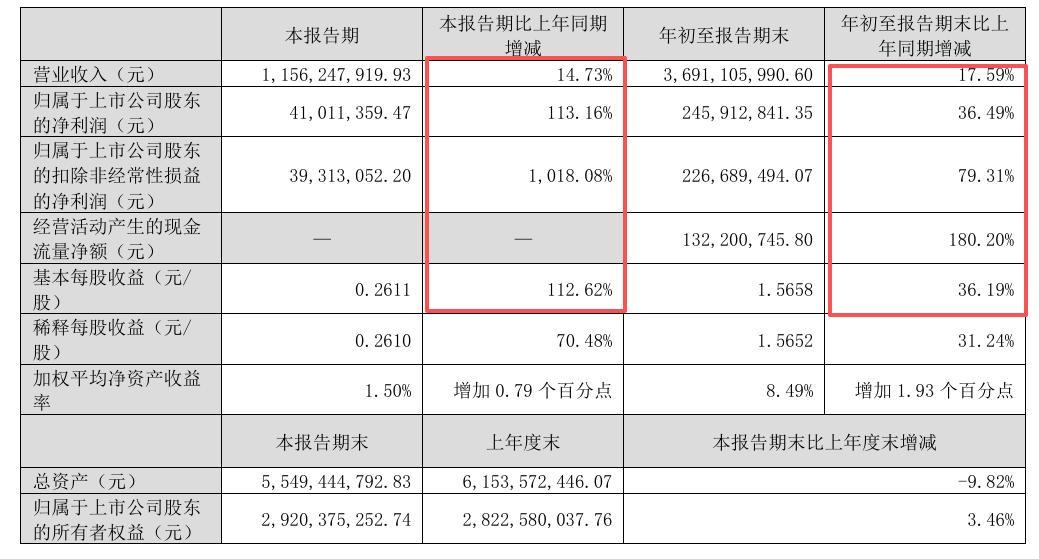

根据三季报数据,小熊电器前三季度实现营业收入36.91亿元,同比增长17.59%;归母净利润2.46亿元,同比增长36.49%;扣非归母净利润2.27亿元,同比增幅高达79.31%。这一成绩不仅远超行业平均水平,更印证了其“生活方式品牌”转型战略的阶段性成功。

小熊电器副总经理刘奎曾表示:“我们要做的不仅是满足功能性需求,而是通过全场景方案传递生活主张,让用户在不同阶段、不同场景中找到‘轻松可及’的品质生活解决方案。”这一战略思维直接推动了产品结构的优化升级。尽管三季报未披露具体品类数据,但半年报显示,非厨房小家电占比已提升至33.98%,其中个护品类占比从2.94%跃升至12.77%,母婴类、其他类小家电也分别实现40.54%、20.48%的稳健增长。

以“小熊喂养台”为例,该产品整合了无水暖摇奶器、奶瓶收纳盒等设备,实现了泡奶、消毒、烘干、存取的一站式服务,精准击中了年轻父母的喂养焦虑。这种场景创新离不开持续的研发投入支撑。截至2025年Q3,小熊电器年度研发投入已提升至1.62亿元,为产品创新与全场景布局注入持续动力。

从“多SKU”到“精布局”:战略调整应对成本压力

面对激烈的市场竞争,小熊电器早年通过多SKU策略快速覆盖细分需求,但这一模式也带来了成本攀升的挑战。2024年数据显示,公司营业成本同比增长2.67%,其中原材料成本增长4%,人工成本增长达10.42%,利润空间被不断压缩。

为此,小熊电器启动战略调整:外销市场拓展新增长机会,扩大海外布局;内销方面则聚焦优化产品结构,精简SKU数量,集中资源打造中高端旗舰产品。这一“做减法”的战略标志着企业从“规模扩张”向“质量提升”的转型。与此同时,公司持续加大营销投入,2023年至2025年上半年销售费用分别达8.72亿元、8.64亿元、4.3亿元,未来将通过数字化运营系统提升营销效率,应对竞争压力。

质量风波敲响警钟:安全底线不容触碰

就在财报发布同期,一起质量事故将小熊电器推上舆论焦点。2025年9月,济南一位消费者投诉称,家中使用的小熊电器玻璃养生壶(型号YSH-D15Y3)突然爆炸,导致1岁孩子全身40%面积遭受Ⅱ度至Ⅲ度烫伤,首次清创手术费用数万元,后续治疗预估超20万元。该型号养生壶标价仅68元,曾位列拼多多畅销榜首位,其“耐高温抗冲击”的宣传与严重后果形成巨大反差,引发消费者对产品质量的质疑。

事实上,小熊电器一直重视质量管控,投建了约2000平方米的专业测试评价中心,配备十几个专业实验室和高精度检测仪器,覆盖全流程检测。同时,公司启动“321数字化系统升级工程”,试图通过数字化赋能提升质量稳定性。然而,此次事件暴露出其在质量管控上仍存在漏洞。对于主打年轻家庭用户的企业而言,产品安全是不可触碰的底线,如何在扩张与创新中守住质量防线,将直接影响其长期增长的可持续性。

结语:平衡增长与质量,方能行稳致远

《节点财经》认为,小熊电器的高增长成绩单值得肯定,但质量争议的警钟更需重视。未来,企业不仅要在产品创新、战略调整上持续发力,更需在质量管控上筑牢防线。唯有在增长“速度”、质量“温度”与品牌“厚度”之间找到平衡,才能在激烈的市场竞争中实现可持续发展。*题图由AI生成