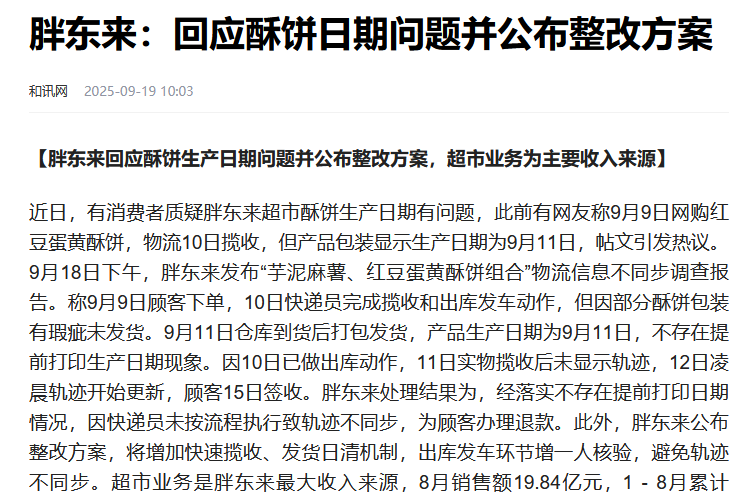

近日,餐饮行业再起波澜:西贝预制菜争议余波未平,胖东来酥饼又因生产日期问题陷入舆论漩涡。有消费者曝光,9月9日下单的酥饼物流显示10日发货,到手却发现生产日期为11日,引发“时空穿越”质疑。事件迅速登上热搜,网友将矛头直指胖东来创始人于东来,甚至将其与西贝预制菜风波相提并论。

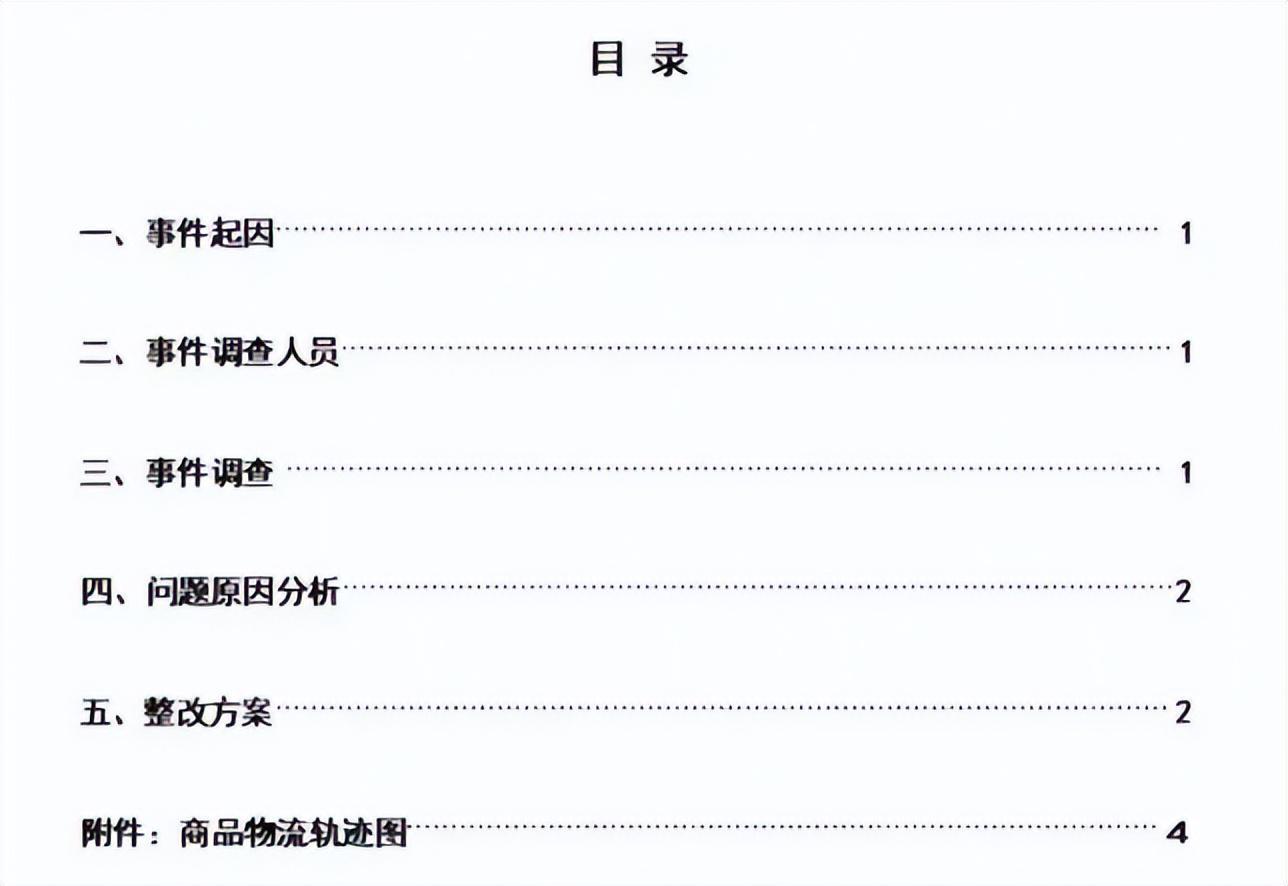

面对舆论压力,胖东来未采取删帖、起诉等常规公关手段,而是以4页A4纸的调查报告,完成了一场堪称典范的危机应对。

在食品安全问题频发的当下,消费者对生产日期异常尤为敏感。多数企业面对此类质疑时,或轻描淡写道歉,或动用资源删帖捂嘴,甚至反向抹黑。而胖东来的做法截然不同:

报告明确指出,问题源于快递员操作失误,但胖东来未推卸责任,而是主动全额退款,并优化流程。这种“不甩锅、敢担责”的态度,与部分企业遇事捂嘴的作风形成鲜明对比。

胖东来事件中,快递行业“先确认揽收后取件”的潜规则被曝光。类似操作在电商领域并不罕见,但胖东来选择将行业灰色地带公之于众,并附上完整证据链,这种透明度值得称道。

反观西贝预制菜风波,创始人贾国龙面对消费者质疑时,强调“按国家规定无预制菜”,却回避了“中央厨房”界定模糊、消费者认知差异等核心问题。这种“玩文字游戏”的回应,虽短期平息争议,却未真正解决信任危机。

对比两者,胖东来聚焦消费者核心关切,用事实说话;西贝则陷入“规定vs常识”的辩论,导致舆论持续发酵。正如网友所言:“西贝还在对线,胖东来已把检讨书写成畅销书。”

胖东来案例揭示了一个真理:企业信誉的建立,不在于危机时的公关技巧,而在于日常运营中的“实事求是”。

反观部分企业,遇事优先“捂嘴”“甩锅”,甚至利用规定玩文字游戏,虽能短期止损,却埋下长期隐患。一次成功的危机公关或许能挽回声誉,但若脱离“实事求是”的核心,终将因某次“没捂好”而遭受毁灭性打击。

胖东来酥饼事件,本质是一场因行业潜规则引发的乌龙,但其应对方式却成为企业危机管理的标杆。4页纸的调查报告,不仅还原了真相,更传递了一个信号:真正的企业责任,不在于口号多响亮,而在于能否直面问题、用行动赢得信任。

对于西贝而言,这场风波或许是一次提醒:与其纠结于“预制菜”的定义,不如像胖东来一样,聚焦消费者核心诉求,用透明和担当重塑品牌公信力。

毕竟,在信息透明的时代,消费者用脚投票的权力,永远比任何公关手段更有力量。