十年前,董明珠的一句“格力绝不涉足投机生意”,在珠海免税集团(原格力地产)的转型历程中得到了戏剧性验证。这位实业家的商业判断,不仅让格力集团规避了房地产行业的系统性风险,更揭示了企业战略决策的前瞻性价值。

2014年董明珠的公开表态,当时被外界视为保守的商业宣言。但历史证明,这恰恰是对商业本质的深刻认知——当家电巨头纷纷跨界房地产时,格力集团选择坚守主业,这一决策在十年后显现出其战略智慧。数据显示,同期跨界房企中超过60%陷入经营困境,而格力电器凭借专业化路线实现稳健增长。

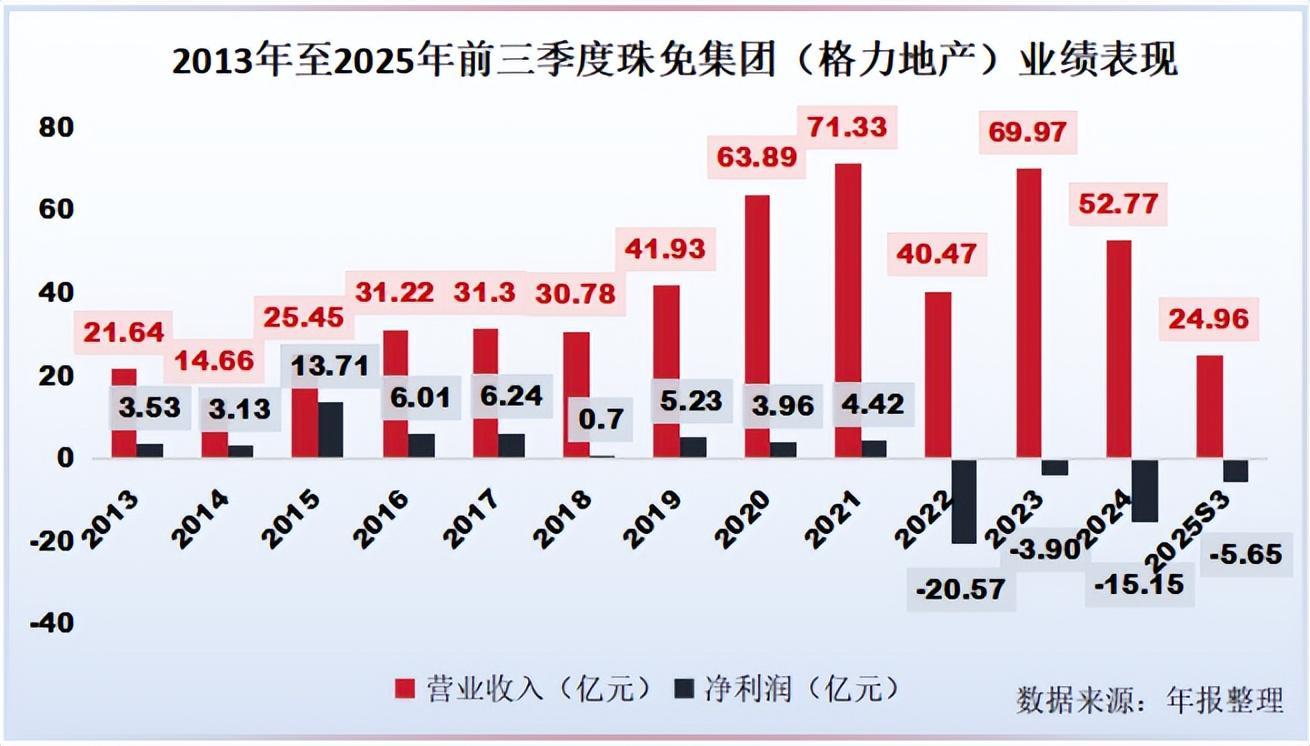

格力地产的转型轨迹堪称商业教科书级案例。这家曾依托“格力”品牌光环的房企,在经历2013-2020年营收年均增长14.49%却净利润仅增1.45%的“增收不增利”困境后,最终完成向免税业务的战略转向。这一转变既是市场倒逼的结果,更印证了董明珠当年判断的先见之明——当2020年“三道红线”政策出台,房地产行业进入深度调整期时,格力地产已提前布局转型。

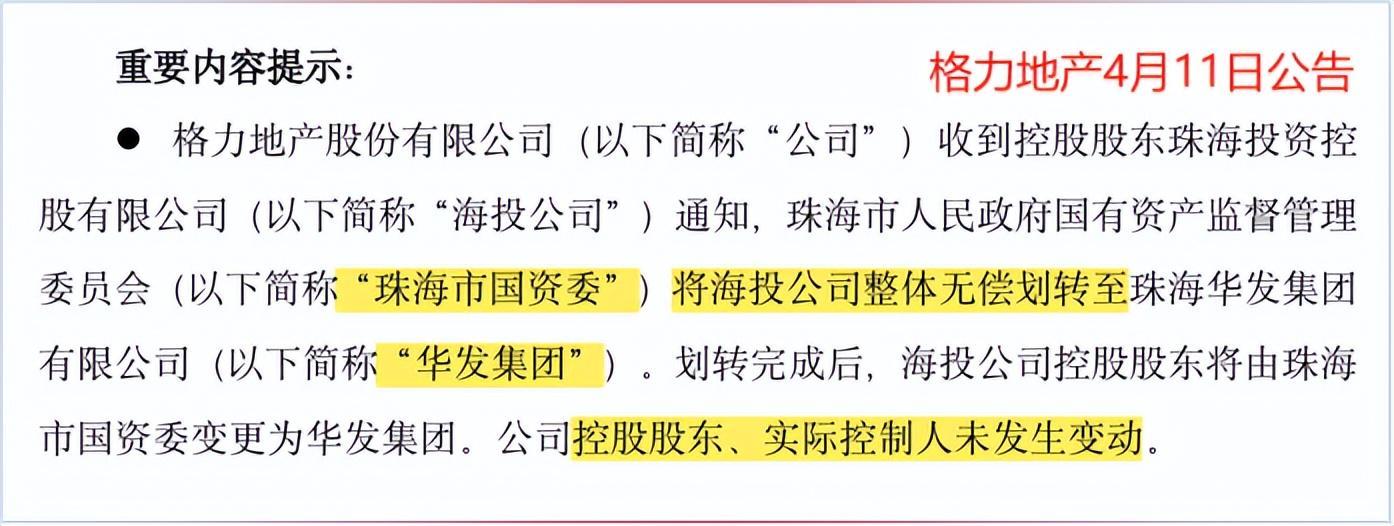

跨界经营的深层矛盾在格力地产身上暴露无遗。2015年上海前滩高价拿地决策失误,导致项目开发周期延长、资金成本攀升,最终成为沉重包袱。财务数据显示,2022-2024年公司累计亏损达45.27亿元,资产负债率突破85%,这迫使管理层在2024年启动资产重组:置出非核心区域地产项目,置入珠海免税集团51%股权,并承诺五年内完全退出房地产业务。

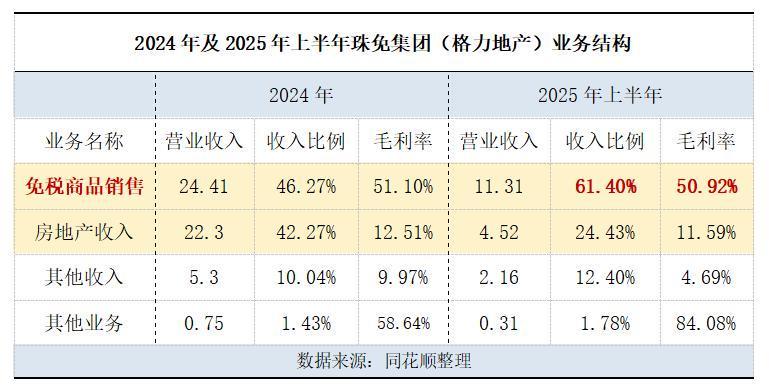

免税业务成为转型关键突破口。该业务毛利率超50%,远高于传统地产的20-30%水平。2024年财报显示,免税收入占比已达58%,成为新核心业务。珠海免税的稀缺性优势(全国仅10张牌照)与拱北口岸年超1亿人次的客流量,构建起差异化竞争壁垒。市场研究机构预测,随着粤港澳大湾区消费升级,珠海免税2025年营收有望突破80亿元。

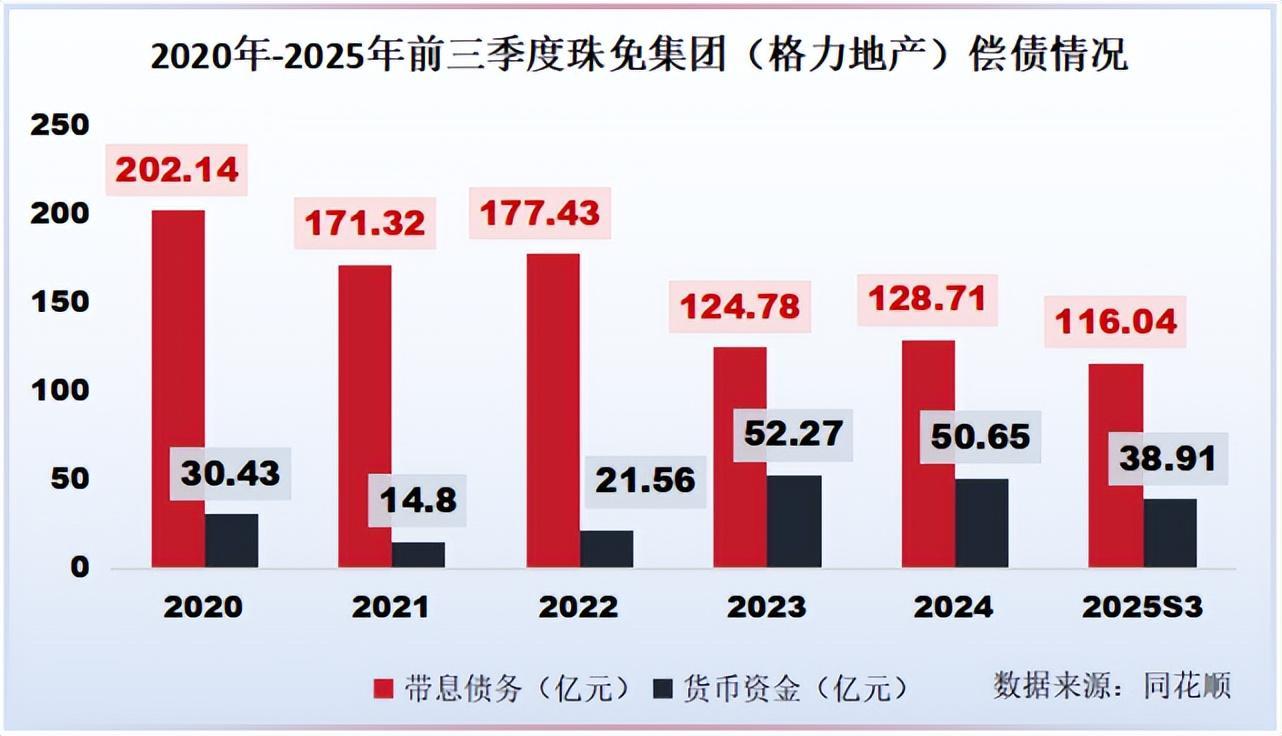

<但转型之路充满挑战。截至2025年三季度,公司带息债务仍达116.94亿元,是货币资金的3倍。新股东华发集团面临双重任务:既要化解历史债务,又要盘活14个存量地产项目。其策略凸显协同效应——利用2024年1054亿元销售额的地产开发经验,将存量项目改造为免税商业综合体,实现资产价值最大化。

这场转型蕴含四重商业启示:首先,专业化与多元化需动态平衡,跨界决策应基于核心能力延伸而非短期行业热度;其次,转型需要“壮士断腕”的决心,资产重组时机把握至关重要;再次,稀缺性资源(如牌照、区位)构成战略护城河;最后,国企改革中母公司资源协同能产生乘数效应。华发集团接盘后,通过“地产+免税”双轮驱动,使珠海免税集团估值三年增长2.3倍。

董明珠的战略定力在此案例中尤为凸显。当家电同行通过房地产实现短期规模扩张时,格力电器选择深耕空调主业,研发投入占比长期保持4%以上,最终在核心技术领域建立全球领先优势。这种“有所为有所不为”的智慧,使格力在行业周期波动中始终保持稳健发展。

站在2025年回望,珠海免税集团的转型犹如商业航船在风暴中校准航向。它既承载着传统行业转型的阵痛记忆,也孕育着新商业模式的无限可能。这个案例警示我们:在商业世界中,远见卓识比短期利益更重要,战略定力比投机取巧更珍贵。当企业面临转型抉择时,唯有坚守商业本质、尊重行业规律,方能在变革浪潮中把握主动权。

数据显示,2024年A股上市公司中,实施主动转型的企业平均ROE(净资产收益率)比被动调整企业高出7.2个百分点。珠海免税的转型实践,为传统企业转型升级提供了可复制的路径——通过核心资源重组、业务模式创新、母公司协同,实现价值重塑。这种转型范式,正在被更多行业借鉴应用。

商业史证明,真正的企业家精神不在于追逐风口,而在于创造价值。格力地产的转型故事,最终落脚于对商业本质的回归:企业存在的意义不仅是创造利润,更要为社会提供可持续的价值。当珠海免税的免税店每天迎接数万名消费者时,这场转型的价值已超越商业范畴,成为城市消费升级的重要推动力。

这个案例给所有企业管理者的启示是:在制定战略时,既要仰望星空(把握行业趋势),更要脚踏实地(夯实核心能力)。正如董明珠所言:“企业就像一棵树,根扎得越深,才能长得越高。”在商业周期的轮回中,唯有坚守价值创造的企业,才能穿越周期,实现基业长青。