近日,新东方创始人俞敏洪因一封南极全员信引发广泛关注。这封写于2025年新东方32周年庆的信件,本意是激励员工,却因内容侧重个人南极旅行感悟,未提及员工加班困境,导致“老板在南极,员工在加班”的舆论风波。

据新东方教育版块员工透露,纪念日当天仍在上完课后连夜加班做续费方案,看到信中对南极风光的描述“只觉得讽刺”。一些员工在社交媒体上表示“无法共情”,甚至有员工发文调侃“今夜,所有xdfer(新东方人)都是南极人”,暗指老板的“远方”与员工的“现场”形成鲜明对比。

编辑丨墨墨

综合自丨天天在线新财经、每日经济新闻、界面新闻、新京报评论、红星资本局等

“老板看真企鹅,员工当工位牛马”

俞敏洪的这封992字全员信,开篇对“浩瀚的洁白、翡翠般的冰山”等南极自然景观进行了细致描写,还提到极端环境中的南极企鹅让他联想到新东方人面对风雨时的团结与希望。然而,信中17次提及“我”、5次描绘南极,却未提及员工加班现状,导致这封本应激励员工的团结信,变成了老板的个人“南极游记”。

有员工表示,信中南极风光的描述“只让人觉得讽刺”。更让人心寒的是老板与员工的反差:老板在“24小时阳光”下感悟人生,员工却随时随地“24小时超长待机”。来自南极的“冰鸡汤”浇灭了打工人的奋斗热情,甚至朝着“翻车”的方向发展。

#俞敏洪在南极发布全员信#、#新东方员工吐槽俞敏洪内部信#等话题登上微博热搜,引发网友热议。有网友认为:“作为老板,少点鸡汤,多点实际行动,给员工加薪才是最好的激励。”

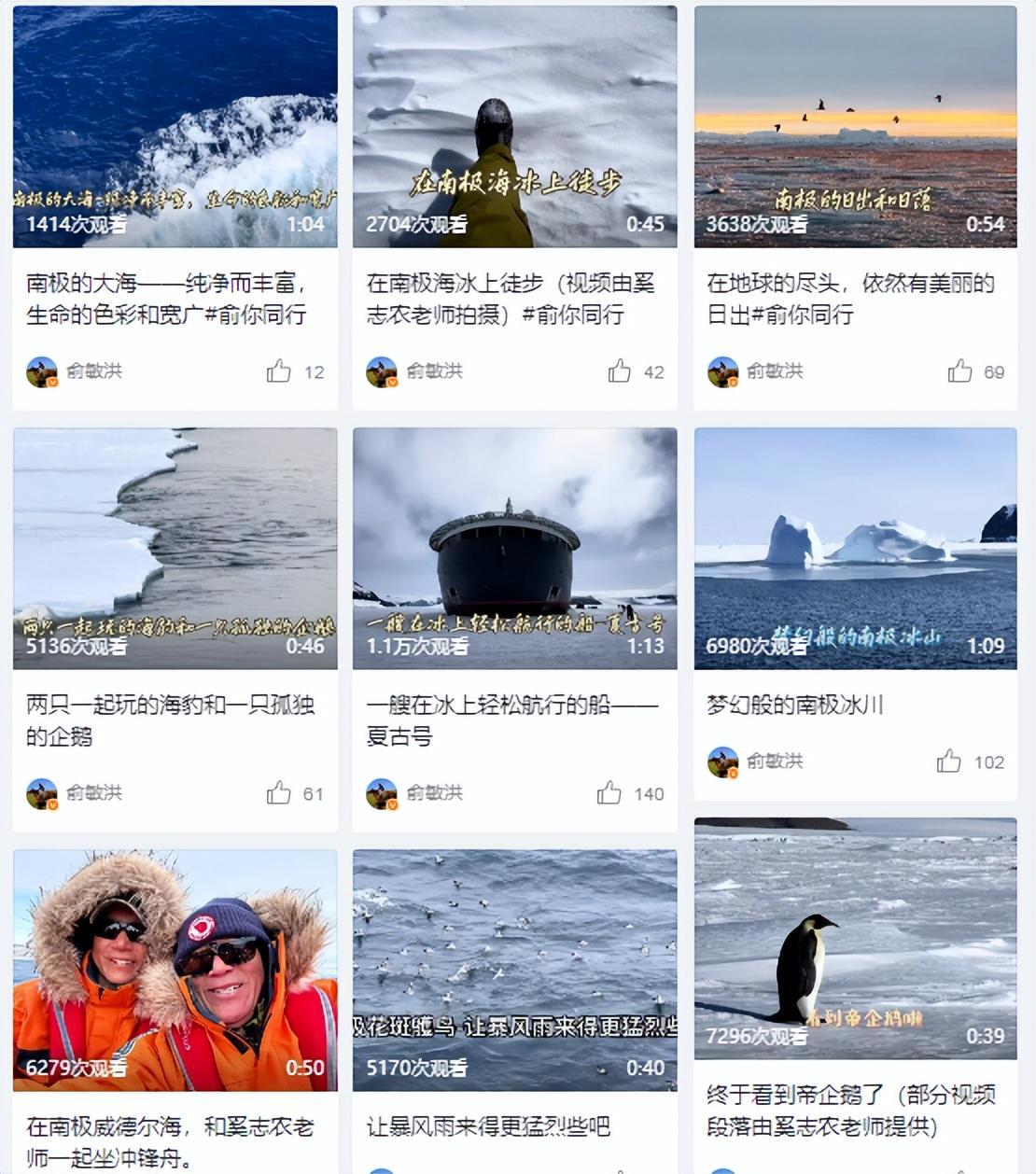

这场争议尚未平息,俞敏洪在社交平台的动态又添了一把火。11月18日,他连发10条南极游视频,分享自己穿越德雷克海峡、在南极威德尔海坐冲锋舟、乘坐夏古号邮轮在冰上航行等旅行经历。他在评论区表示:“前几天一直没有什么信号,这个视频是四天前做的。”

视频中,俞敏洪反复强调“南极之行让我更懂坚守的意义”,却未提及员工的加班困境。据极目新闻,俞敏洪乘坐的“夏古号”邮轮从巴黎出发,20天旅程,一人需约30万元。该邮轮隔年回一次南极,如需乘坐要等两年,最快需等到2027年。此外,某旅行平台显示,29天28晚的邮轮航线,豪爵套房一人入住价格约为148万元。

11月18日下午,俞敏洪在抖音账号发布视频配文称:“这次应奚老师邀请来南极,在感受大自然壮美的同时,也探讨了未来中国孩子自然教育的前景。新东方将成立青少年探索中心,带领孩子们探索大自然,用科学方式让孩子们理解、爱上、保护大自然。专门针对青少年的南极考察之旅,有望在明年冬天开启。”

今日上午,俞敏洪又发布两条视频,一条是南极游风景,另一条是“奚志农老师给国际游客讲述中国野生动物保护故事”。这是“内部信”风波后,俞敏洪首次回应南极游。

公开信息显示,新东方创立于1993年,同年11月,俞敏洪在北京中关村二小的破旧房子里注册成立北京新东方学校,开启创业征程。2001年,新东方教育科技集团挂牌成立,2006年成功在美国纽交所上市,成为中国首家海外上市教育机构,随后开启全国扩张与多元化发展,业务覆盖留学咨询、学前教育、在线教育等领域。

目前,新东方仍处于转型关键期,面临现实经营压力。10月份发布的2026财年一季度财报显示,净营收为15.23亿美元,同比增长6.1%,主要得益于教育新业务带动,其中教育新业务收入同比增长约15.3%。公司股东应占净利润为2.41亿美元,同比下降1.9%。

新东方艰难转型中,东方甄选备受瞩目,但教育业务仍是业绩压舱石。2023年3月,“新东方在线”更名为“东方甄选”,孙东旭继续担任执行董事、CEO。2025财年财报显示,东方甄选营收同比下降32.7%至43.92亿元,持续经营业务净溢利大幅下滑97.5%,GMV从143亿元降至87亿元,降幅达39.2%。即便剔除出售“与辉同行”的影响,整体营收仍未恢复增长态势。

本月初,俞敏洪确认东方甄选前CEO孙东旭已离职,结束了与新东方18年的缘分。至此,在失去董宇辉后,新东方也未留住“东方小孙”。

作为新东方创始人,俞敏洪始终以积极、励志、充满激情的企业家形象存在于公共舆论场中。然而,这场风波本质上是一场“认知错位”。俞敏洪沉浸在“拯救新东方”的英雄叙事里,用企鹅精神诠释企业情怀,而员工更关心“这个月能拿多少工资,今晚能不能准时下班”。

新京报评论指出,员工的愤怒完全可以理解:大家都是为企业拼命,你在南极游山玩水,我在公司加班到深夜;你在游艇上享受世界,我回到家冰箱空空如也。这样的不公平感、被剥夺感,实在无法让“打工人”共情。

32岁的新东方曾创造过转型奇迹,这份坚韧值得尊重。但企业要走得更远,不能只靠创始人的独角戏,更要靠基层员工的坚守。