文|凯风

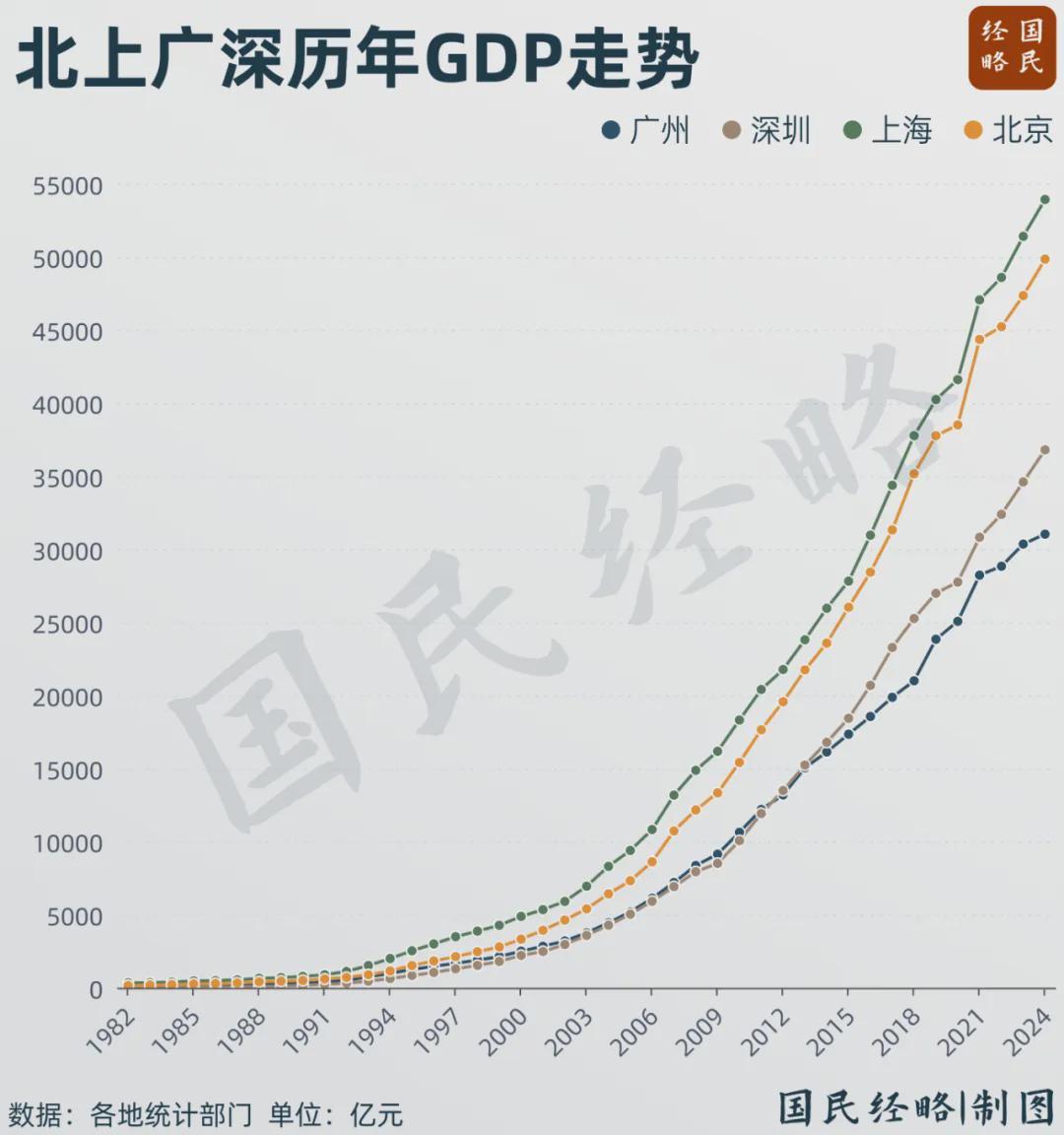

中国城市经济格局正迎来历史性突破——继上海之后,北京即将在2025年'十四五'收官之际,以5万亿GDP的体量跻身全球顶尖城市行列。这场经济总量的跨越式发展,不仅重塑着国内城市竞争版图,更在全球经济版图上刻下中国印记。

当北京GDP站上5万亿台阶,意味着这座城市的经济总量已超过全球180多个国家中的20余个。对比国家数据,瑞典2023年GDP为5860亿美元(约合4.18万亿人民币),比利时为6120亿美元(约合4.35万亿人民币),泰国为5140亿美元(约合3.65万亿人民币)。一城经济体量超越中等发达国家,'富可敌国'的表述在此刻具象化。

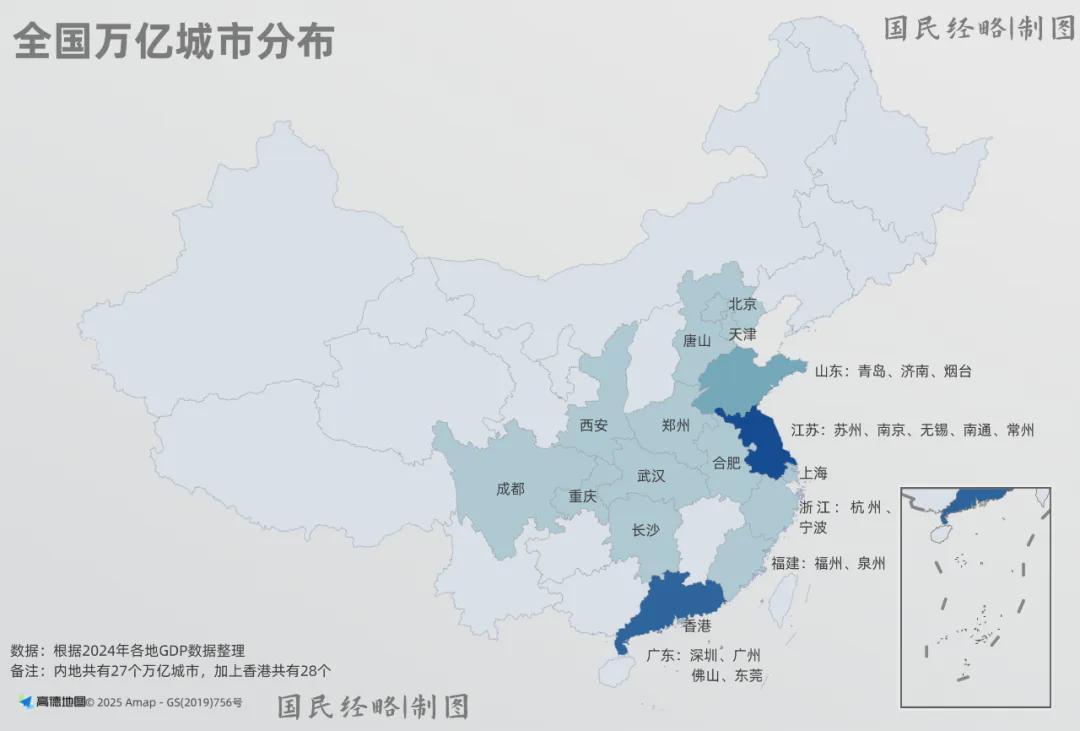

国内视角下,5万亿体量超过全国23个省份的GDP总量,相当于近2/3省级行政区的经济规模。在27个万亿GDP城市中,京沪以绝对优势领跑,形成'5万亿-4万亿-2万亿'的梯度格局。当京沪联袂跨越5万亿门槛,全国GDP十强城市将集体迈入2万亿时代,标志着中国城市经济进入全新竞争维度。

回溯经济总量跃升轨迹,两次全国经济普查成为关键转折点。2018年第四次经济普查中,上海GDP上修3332亿元,北京增加2786亿元,增幅接近10%。这次调整将研发投入全面纳入GDP核算,科研服务、数字经济发达的京沪成为最大受益者。

2023年第五次经济普查再度引发变革,自有住房'虚拟租金'计入GDP、数字经济纳入普查范围,推动上海GDP新增4185亿元,北京增加3593亿元。两次普查累计为京沪带来7000亿元左右的增量,而同期广深增量仅千亿级别,经济差距由此拉开。

值得关注的是,统计调整本质是经济结构转型的映射。当科研投入占GDP比重达6.5%的北京、数字经济核心产业占比超40%的上海,在统计规则完善过程中自然获得更大认可,这实则是创新驱动发展战略的阶段性成果。

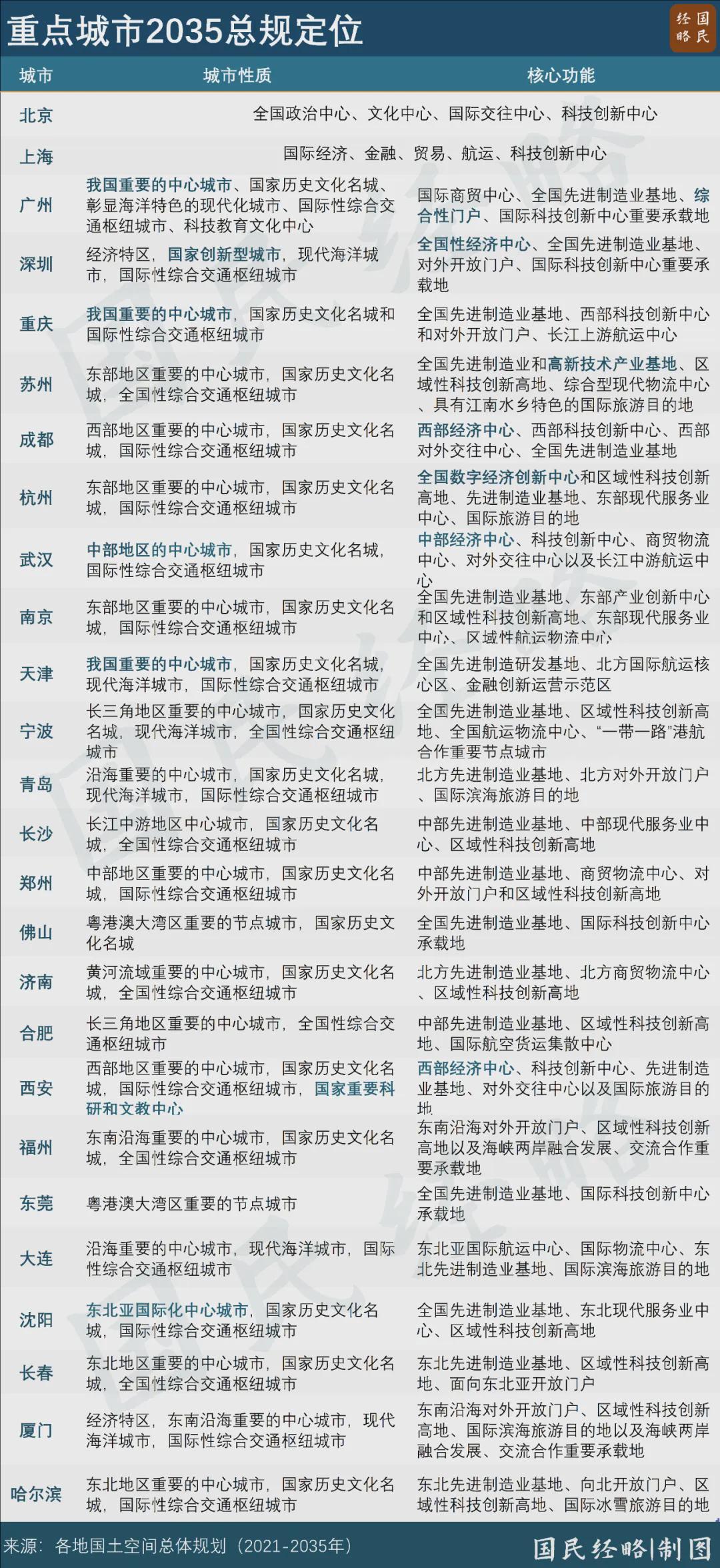

行政级别与战略定位的差异,构成京沪与广深的发展分水岭。作为直辖市,北京承载全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心'四中心'功能,上海肩负国际经济、金融、贸易、航运和科技创新'五中心'使命。这种国家战略定位,使两城在资源集聚、政策支持方面具有先天优势。

对比之下,广州作为国家中心城市、综合性门户,深圳作为全国性经济中心、国家创新型城市,虽然定位高于普通省会城市,但与京沪仍存在层级差距。这种定位差异直接反映在产业布局上——北京聚集92家央企总部中的76家,上海拥有全国1/3的外资法人银行,而广深更多依靠市场力量培育产业集群。

制度供给的差异同样显著。当京沪能够通过顶层设计推动国家实验室、大科学装置等战略科技力量布局时,广深更多依赖企业主体开展技术创新。这种发展模式的分野,在人工智能、集成电路等需要长期投入的领域表现尤为明显。

尽管总量追赶存在难度,广深在细分领域已展现强劲竞争力。深圳以2.4万家国家级高新技术企业领跑全国,在5G通信、新能源汽车、无人机等领域形成全球影响力。2023年,深圳工业总产值达4.85万亿元,连续两年位居全国城市首位,展现出'工业立市'的战略定力。

广州则在产业多元化上取得突破,汽车产量连续五年居全国第一,生物医药产业集群规模突破6000亿元,低空经济、智能网联汽车等新赛道加速崛起。这种'既有大树又有森林'的产业生态,使广州在综合服务功能上保持优势。

面向未来,全球产业链重构与科技革命带来新机遇。在人工智能领域,深圳PCT国际专利申请量连续20年居全国首位;在新能源领域,广州形成从上游材料到下游应用的完整产业链;在生物医药领域,京沪广深均入围国家生物经济先导区。这些战略性新兴产业的布局,将决定下一阶段城市竞争的胜负手。

当城市竞争进入'5万亿时代',经济总量的比拼已转向创新质量的较量。京沪凭借国家战略定位和资源集聚优势持续领跑,广深则依靠市场活力和产业纵深开辟新赛道。这场没有终点的城市马拉松,正在书写中国经济高质量发展的新篇章。