十年苦读付流水,一代人的血与泪,这句话用来形容日本80年代后兴起的“鸡娃”热潮及其后续影响,再贴切不过。

文 | 华商韬略

有人曾戏言:“21世纪最贵的是人才,但贬值最快的却是学历。”在日本,这并非戏言,而是历经30年验证的残酷现实。

【01 迷失的一代】

“只要考上大学,一辈子就稳了。”这是80年代日本社会的普遍信仰。

那时,日本经济正值鼎盛,企业争相招聘大学生,招聘会现场福利丰厚,从午餐到伴手礼应有尽有。更有企业提供免费公寓、报销搬家费及生活用品费,三菱汽车甚至推出“入职就送汽车”的诱人政策。

当时的大学生被誉为“金蛋”,未毕业便收到多家企业的入职邀约,男生平均3份,女生平均2.5份。名校毕业生薪资更是社会平均工资的三倍,学历崇拜之风盛行,“鸡娃”现象随之兴起。

街头巷尾的学习塾内,学生们埋头苦读,英语单词、超纲试卷成为日常。据统计,1985年日本课外补习市场规模突破1.2万亿日元,学习塾数量超过2万家,远超便利店。

家长们不惜抵押房产支付补习费,只盼子女能在高考中脱颖而出。然而,进入90年代,经济泡沫的破裂彻底改变了这一切。

1990年,日本股市暴跌39%,市值蒸发270万亿日元。金融崩溃迅速蔓延至实体经济,企业利润下滑,倒闭数量激增。

更不幸的是,经济灾难与史上最汹涌的就业洪流不期而遇。90年代,日本迎来第二批婴儿潮时期的毕业生,人数空前。然而,就业市场却一片惨淡,企业裁员与求职者激增形成鲜明对比。

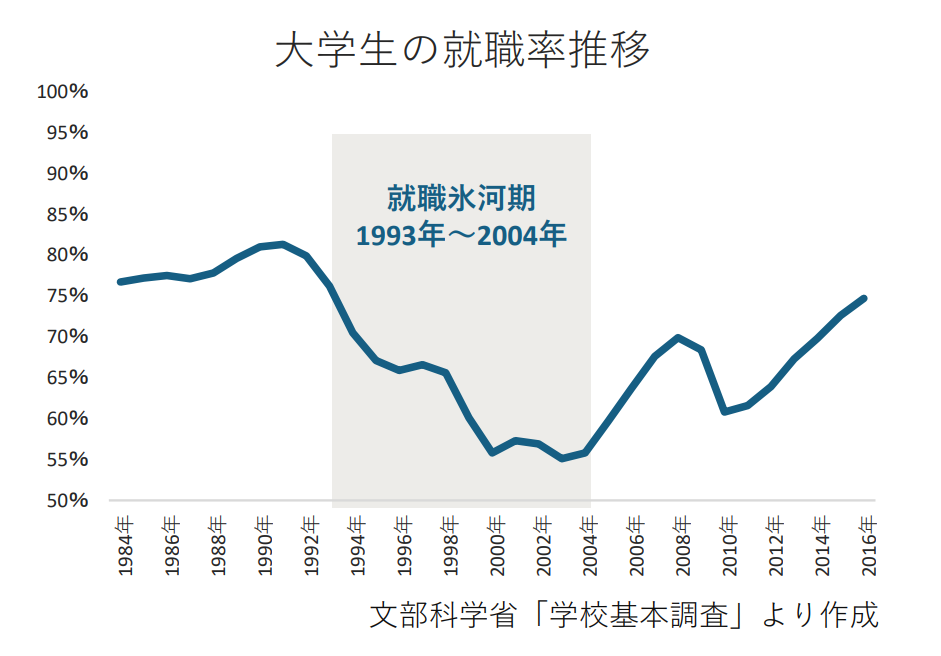

1992年成为历史拐点,大学生就业率持续下跌,从80%一路跌至70.5%。学历贬值时代正式开启,“大学毕业即赢家”的观点成为历史。

田中,长崎大学毕业生,投了100份简历无果,最终只能打零工为生;青木感慨,昔日招聘会上的午餐盒和礼物已成回忆,如今连面试机会都难求。

福冈的太宰府天满宫内,祈求“就业成功”护身符的年轻人络绎不绝。企业招聘会上,父母早早替孩子排长队投简历,成为一道独特的风景线。

迷茫、恐惧与愤怒的情绪弥漫在日本社会,但学历贬值的趋势却无法逆转。

面对就业市场的持续萎靡,一些年轻人选择考研作为缓兵之计。然而,3年后就业情况更加严峻,1995年就业率首次跌破70%大关。

随后,“考公热”兴起,人们相信“铁饭碗”能成为避风港。公务员申请人数近乎翻倍,但有限的编制岗位难以消化海量求职者。加之政府财政紧缩,缩减招录规模,“铁饭碗”最终也难以为继。

在求职、考研、考公接连受挫后,许多日本年轻人无奈走上“啃老”之路。1997年到2003年,“啃老族”数量激增5倍,从8万人飙升至40万人。

“38岁的佐藤宽朗啃老15年,曾为50块钱生活费与母亲激烈争吵”、“47岁的村口督史啃老17年,靠母亲养老金度日”,这类报道频繁登上日本新闻媒体,“啃老”成为司空见惯的社会现象。

后来,日本人将90年代泡沫破裂后的艰难时期称为“就业冰河期”,把出生在1971年-1982年的群体定义为“迷失的一代”。

▲来源:mynavi

【02 祸根深埋】

面对“就业冰河期”的就业危机,日本政府实施了多项举措,如“研究生倍增计划”和“资助博士后1万人计划”,以期通过提升高等教育规模来延缓就业压力。

然而,事与愿违,硕博士在校生规模激增,但大学生就业率却暴跌。高学历人才堆积成了“就业堰塞湖”,导致大量的“高学历难民”、“浪人博士”出现。

同时,日本在扩招过程中忽视了对质量的把控,采取了一些过于宽松的弹性政策。博士人数暴增,但师资力量没有同步增长,师生比例严重失衡。

部分企业开始对高学历人才产生偏见,认为这些人“空有书本上的理论知识,欠缺社会常识和合作意识”。这些偏见在薪资数据上体现了出来,大学生平均月薪微增,而初中毕业生薪资涨幅显著。

反常的薪资增幅倒挂现象出现,进一步加快了学历贬值的速度。尽管日本政府还相继推出多项政策,但收效甚微。

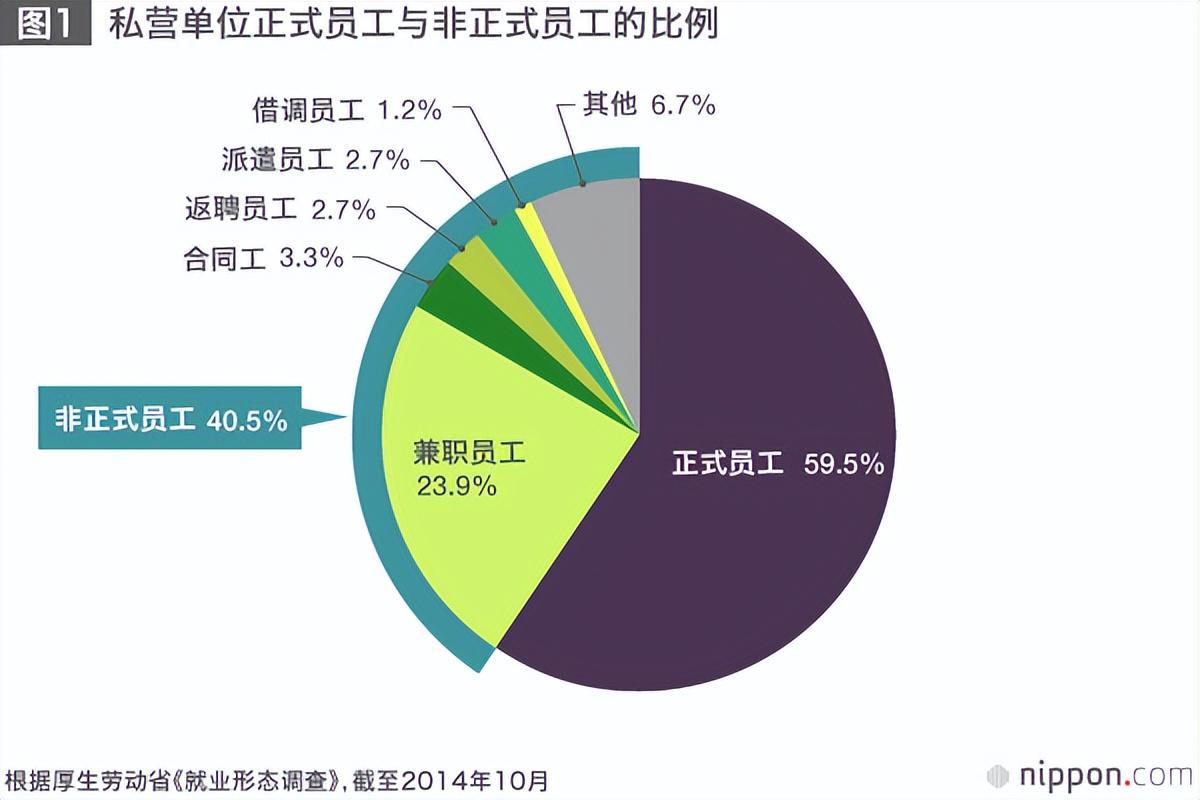

直到1999年,日本政府修订《派遣劳动法》,全面放开了劳务派遣制度。然而,这一政策对求职者来说却是个坏消息。

劳务派遣员工待遇差、薪资低,有些还是日结。对企业来说,派遣员工成本更低、裁员也更灵活。但对求职者来说,却意味着职场尊严的丧失和就业不稳定性的增加。

▲来源:日本网

据厚生劳动省统计,日本非正式雇佣比例大幅攀升。这不是简单的数字增长,而是一代年轻人梦想破碎的哀嚎。求职受阻的大学生批量成为非正式员工,他们与低学历的求职者在薪资待遇上并无不同。

在日本,企业通常只愿意招收“应届毕业生”为正式员工。一旦错过校招季的黄金窗口,那么失去“应届毕业生”身份的他们,极大可能一辈子都被拦在了正式员工的大门外。

不少“就业冰河期”的人,到现在都只能顶着派遣员工的标签,辗转于各大公司的角落里维持生计。他们也被称为“失去的一代”,成为日本经济“失去的二十年”的直接承受者。

【03 寒冬后的反思】

最近几年,日本大学生就业市场似乎从寒冬中缓过来了。2024年,日本应届生就业率达98.1%,创历史新高。大学生起薪也显著增加。

从人口结构变迁的数据上可以得到答案。2024年日本死亡人口达历史最高,而出生人口仅72万,为124年来最低。一边老龄化加剧促使大批老年人退出职场、腾出空位,一边少子化达到顶峰、年轻劳动力严重不足。

这种代际更替让就业市场的供需曲线重新达到了微妙的平衡,大学生就业率焕发生机。但“迷失的一代”却成为了时代更迭的沉默者。

反思日本学历贬值的历程,虽然日本官方采取了大量措施应对,却始终没有击中要害。大学生就业市场的不景气,根本原因在于企业需求萎缩。

当经济缺乏创新动能时,高等教育人才注定会“过剩”。只有推动产业不断升级,让中小企业持续繁荣,才能创造大量的新增岗位,从而消化掉海量的大学生供给。

纵观90年代以来的日本,接连错失产业升级的浪潮,在泡沫经济崩溃后,金融机构对“僵尸企业”的持续输血,不仅挤占了新兴产业资源,更扼杀了中小企业的创新活力。

这种“过度保护存量”的发展模式,让日本错过产业升级的时机,一步步陷入被动。日本是一个在存量上做到极致的国家,但解决问题的关键应该是——创造增量。

发展才是硬道理,只有国家持续跟上产业经济浪潮向前走,才能带给国民就业、收入,以及一切。产业经济没有跟上学历提升的步伐,或者说学历没有更好转化为生产力来推动经济,这就是日本“鸡娃”大败局的最大教训。

欢迎关注【华商韬略】,识风云人物,读韬略传奇。