2025年11月21日,以“男人的衣柜”闻名的海澜之家正式向港交所递交上市申请,独家保荐人为华泰国际。这并非其首次登陆资本市场——2014年通过借壳凯诺科技实现A股上市后,市值一度突破800亿元,成为“A股男装第一股”。时隔11年再战港股,褪去“全球化战略升级”的华丽外衣,此次资本运作更像是应对行业寒冬、业绩承压与转型困境的“输血续命”之举。本文将从行业环境、财务现状、核心挑战与转型路径四方面,深度解析海澜之家赴港上市的动因与前景。

海澜之家选择此时冲刺港股,本质是内外压力的集中爆发。从行业环境看,2025年国内服装行业正经历“量利双降”的至暗时刻:国家统计局数据显示,1-9月规模以上企业13673家,实现营业收入8685.18亿元,同比下降4.63%;利润总额319.23亿元,同比下降16.19%,降幅较2024年同期扩大13.57个百分点。消费习惯的颠覆性变革更让传统服装企业雪上加霜——线上购物与直播电商的崛起,使线下门店沦为“免费试衣间”,大量服装店铺被餐饮、茶饮等体验式业态取代,线下渠道生存空间持续压缩。

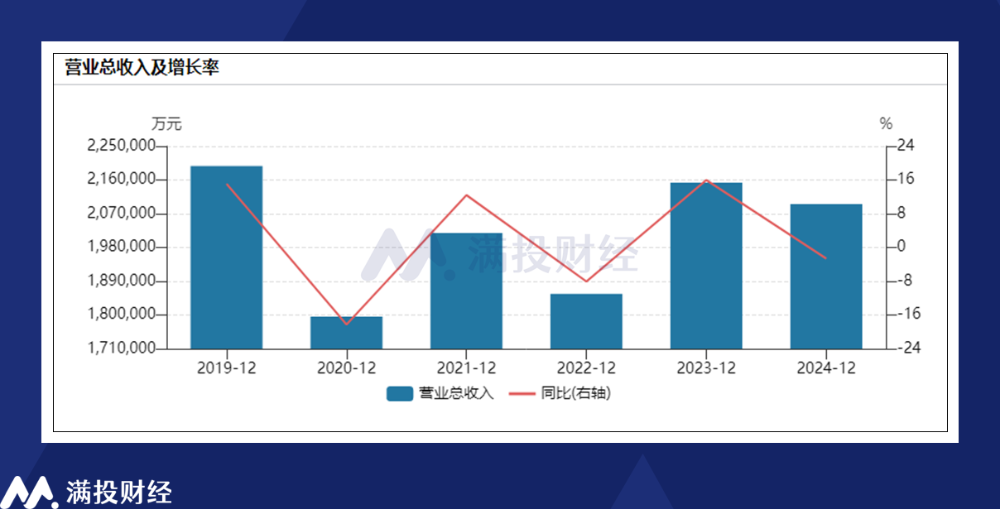

内部业绩表现同样不容乐观。2025年前三季度,公司实现营收155.99亿元,同比增长2.23%,但归母净利润仅18.62亿元,同比减少2.37%。拉长时间维度,其业绩波动更为显著:2019-2024年营业收入分别为219.70亿、179.59亿、201.88亿、185.62亿、215.28亿和209.57亿元,同比增速呈现“过山车”式轨迹,归母净利润同步起伏。这种“增收不增利”的困境,暴露出其增长模式的脆弱性。

(数据来源:万得)

海外扩张的“口号”与现实差距,进一步加剧了融资需求。尽管宣称赴港上市旨在“深化全球化战略布局”,并计划2025年下半年进军中亚、中东、非洲市场,在悉尼开设澳大利亚首店,但截至6月30日,其海外收入占比仅1.8%,全品牌海外直营门店仅111家,规模效应尚未形成。要填补海外扩张的资金缺口,港股融资成为关键选择。

尽管海澜之家仍保持行业龙头地位——按2024年收入计为全球第二大男装品牌,连续11年稳居亚洲市场首位,市场份额达5.6%,全球门店总数突破7200家,但深入拆解财务与业务数据,三大隐忧已成为其上市路上的“绊脚石”。

库存问题堪称海澜之家的“阿喀琉斯之踵”。截至2025年三季度末,公司存货高达115.18亿元,库存周转天数达323天,远超快时尚品牌ZARA的90天以内水平,甚至高于多数传统服装企业。高库存不仅吞噬流动资金,更因款式过时被迫折价销售,进一步侵蚀利润。2025年三季度,资产减值损失占收入比例虽同比下滑0.5个百分点,但主要受京东奥莱存货减值影响,未来减值风险仍存。值得注意的是,控股股东海澜集团6月16日质押7500万股用于贷款,截至6月14日累计质押8.75亿股,占持股比例30.45%,虽在风险可控范围,但折射出资金链紧张的现实。

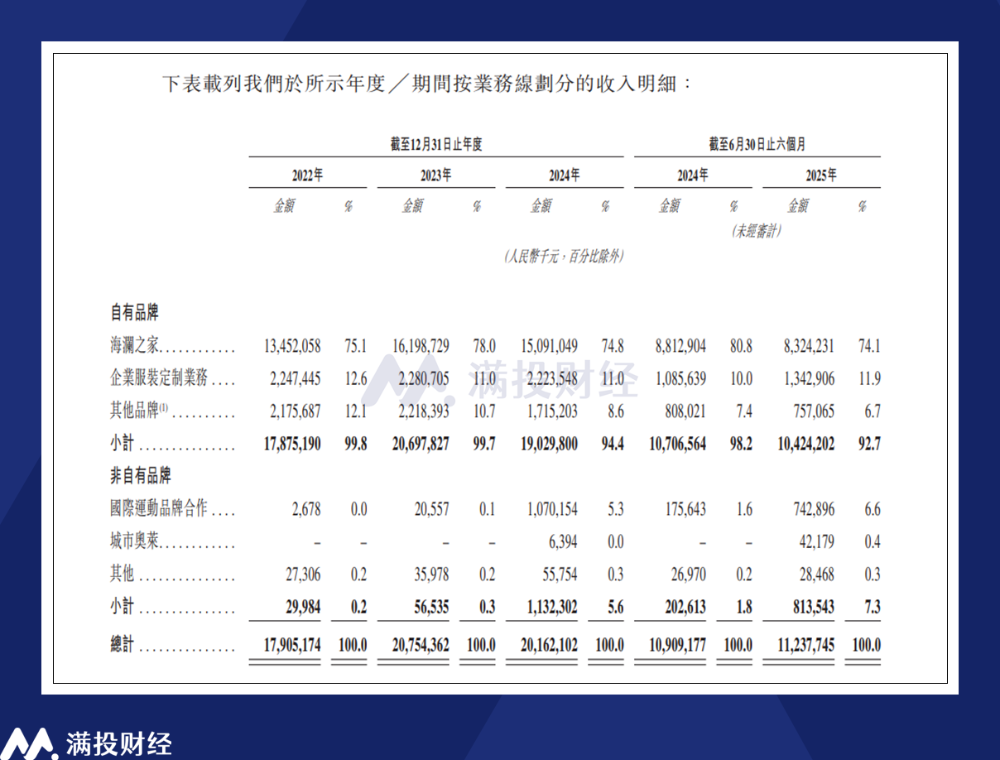

尽管海澜之家试图构建多品牌矩阵,推出轻奢女装OVV、高端婴童品牌英氏、潮流男装黑鲸等,但营收仍高度依赖主品牌。2022-2024年及2025年前三季度,主品牌营收占比始终超过70%,2024年同比下滑近7%,2025年前三季度再降近4%。增长疲软的核心原因在于产品与Z世代审美脱节——长期偏向传统商务风格,难以满足年轻消费者对时尚休闲、个性化的需求,“男人的衣柜”逐渐沦为“爹味衣柜”。

(数据来源:公司招股书)

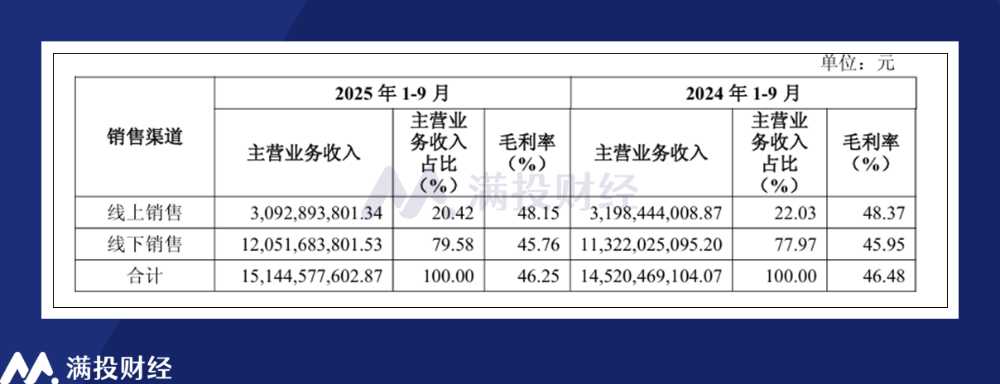

尽管海澜之家已尝试拓展线上渠道,但线下仍为绝对主力:2025年前三季度,线下销售收入120.52亿元,占主营业务收入的79.58%,线上收入仅30.93亿元,占比20.42%。线下渠道正面临“关店潮”压力——前三季度加盟店及其他门店净减少264家,仅直营店净增115家至1583家。线上渠道则因“保利润、稳收入”策略增速放缓:前三季度线上收入同比下降3.3%,三季度单季更下滑20.5%,难以对冲线下压力。

(数据来源:公司财报)

除自身问题外,海澜之家赴港上市还面临外部环境的多重挑战,其中最受关注的是国际资本市场信心的弱化。2025年11月6日,MSCI公布指数审核结果,海澜之家被剔除成分股。作为全球投资者的重要参考,MSCI指数的纳入标准与企业市值、流动性、行业代表性密切相关,此次剔除侧面反映出国际资本对其成长性、盈利能力及转型前景的信心不足——截至11月21日,其A股股价报6.28元/股,市值301.61亿元,年内跌幅达14.20%。

行业竞争的加剧则进一步压缩生存空间。一方面,快时尚品牌以“小单快反”模式精准匹配消费者偏好,快速迭代产品;另一方面,本土男装企业(如九牧王、雅戈尔)均面临类似困境,纷纷加大促销力度,导致价格战频发。尽管海澜之家通过创立女装品牌OVV、控股童装品牌英氏YeeHoO、代理阿迪达斯FCC系列切入运动赛道,2025年前三季度其他品牌收入同比增长37.19%至24.1亿元,但新业务仍处培育期,短期内难以扛起增长大旗。

为破解困局,海澜之家自2020年“少帅”周立宸接任董事长后,便围绕“修外功、练内功、远征出海”三大方向推进转型,这些举措也成为其赴港上市的“故事线”核心。

在品牌端,海澜之家通过签约年轻明星代言人(如曹骏成为国潮系列代言人)、董事长亲自打造个人IP、推出“山不在高”等国潮系列,试图拉近与Z世代的距离。在渠道端,一方面加速直营门店扩张,聚焦核心商圈提升体验感;另一方面与京东合作打造“城市奥莱”新业态,以“大牌低价”策略覆盖高性价比市场,截至2025三季度末京东奥莱已有40+门店,阿迪达斯FCC计划年内再开350家。

数智化是海澜之家转型的核心抓手。公司构建了“海澜致+”智慧生态、云服智慧工厂、云服实验室三大平台,实现从产品研发到终端零售的全数字化管理。2025年三季度,研发费用投入1.57亿元,重点用于新型面料研发(如HLA-TECH科技面料与HLA-ECO环保系列)、AI+RPA技术应用,以提升供应链响应速度——例如通过SCM采销协同系统优化,将订单处理效率提升30%以上。

尽管海外收入占比仍低,但海澜之家在2025年加快了出海节奏:上半年全品牌海外直营店为111家,海外业务收入2.06亿元,同比增长27.42%。其策略是“因地制宜”——在东南亚、中亚市场主推高性价比基础款男装,在澳大利亚等发达国家市场以“国潮+科技”形象切入,悉尼首店更计划重点展示远行茄克、墨羽轻壳皮肤衣等科技单品。

对于海澜之家而言,赴港上市或许能解决短期融资问题,但能否真正实现“突围”,关键不在资本运作,而在转型举措的落地效果——库存周转天数能否降至200天以内?主品牌之外能否培育出第二个“百亿级”品牌?海外收入占比能否突破5%?这些才是决定其长期价值的核心指标。

正如现制茶饮企业IPO需证明“增长与盈利的平衡”,海澜之家也需向投资者证明:它能从“规模扩张型”企业转型为“价值创造型”企业。若仅靠“全球第二大男装品牌”的光环融资,却无法解决库存、品牌、渠道的根本问题,即便成功上市,也难以摆脱被消费者与资本市场“淘汰”的风险。毕竟,资本市场永远欢迎“好故事”,但最终为“执行力”买单。

- End -