来源 | 伯虎财经(bohuFN)

作者 | 楷楷

在新能源汽车领域,比亚迪以“卷王”姿态持续领跑,但这位电动化先锋正面临新的挑战。2025年上半年,比亚迪实现营收3712.81亿元,同比增长23.3%;归母净利润155.1亿元,同比增长13.79%,两项指标均创同期新高。然而,资本市场的反应却略显冷淡,财报发布后,比亚迪港股和A股一度跌破万亿大关。更严峻的是,作为新能源汽车销量冠军,比亚迪1-8月累计销量286万辆,距离年初设定的460万辆年度目标仍有较大差距。

在外部竞争日益激烈的背景下,比亚迪依靠规模优势驱动增长的模式已触及瓶颈。要抓住中高端细分市场的机遇,智能化能力成为关键。过去一年多来,比亚迪在智能化领域持续发力,试图通过技术突破和战略调整,实现从电动化到智能化的跨越。

近日,据多家媒体报道,斑马智行原副总裁、CTO王军已加入比亚迪智能座舱团队,负责座舱架构和地图研发。这一人事变动标志着比亚迪正加速推进舱驾一体化技术的研发,为智能化转型注入新的动力。

然而,比亚迪要贴上“智能化”标签并非易事。这不仅需要持续突破技术壁垒,更需要将“智能”融入品牌基因,才能在行业变革中站稳脚跟。

01 迟到的“智能化”觉醒

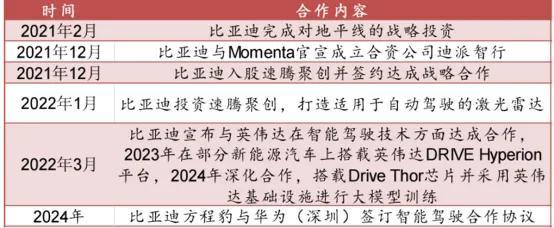

比亚迪对智能化的投入其实并不算晚。早在2015年,比亚迪就与百度达成无人驾驶合作,董事长王传福还担任了百度自动驾驶顾问。然而,这一合作并未引起外界广泛关注。

一方面,比亚迪早期对自动驾驶技术的重视程度有限。2023年初,王传福曾公开表示“无人驾驶是虚头巴脑的东西”,反映出公司对智能化的保守态度。

另一方面,比亚迪凭借垂直整合优势,在电动化领域取得巨大成功,坐稳了新能源龙头的位置。这种成功让比亚迪有足够的底气按照自己的节奏推进智能化进程。

但从2023年开始,比亚迪的态度明显转变,开始在智能驾驶领域“猛追”。随着汽车智驾系统成本与技术的平衡逐渐达成,比亚迪的战略转向有了关键前提。

与此同时,新能源汽车市场需求逻辑也在升级。越来越多的消费者将智能驾驶视为购车决策的重要因素,推动智驾技术从高端车型向主流市场下沉。

2023年8月,比亚迪结束与百度的自动驾驶技术合作,转向自研之路。2024年1月,比亚迪发布“整车智能”战略和璇玑智能化架构,通过电动化与智能化的融合,进一步打通软硬件生态。

此后,比亚迪开始整合组织架构,打通各部门壁垒。2024年,比亚迪将内部负责高阶智驾的天璇与负责中低阶智驾的天狼合并,提升研发效率。

今年4月,比亚迪进一步整合辅助驾驶和智能座舱团队。王军的加入,补强了智能座舱团队,为舱驾一体化发展提供了有力支持。

在资金投入上,比亚迪也毫不吝啬。王传福曾公开表示,智能化是车圈竞争的下半场,比亚迪将投入1000亿元,用于发展人工智能和汽车相结合的智能化技术。

2024年,比亚迪的研发投入高达542亿元,同比增长36%。作为参考,去年蔚来的研发投入为130.3亿元;华为智能汽车解决方案BU投入超百亿元。

今年以来,比亚迪的研发费用支出持续攀升,总投入达309亿元,同比增长53%,增速显著高于同期营收和净利润的增幅。这也是导致公司二季度利润下滑的原因之一。

前期在智驾领域的“缺位”,让比亚迪需要在后期投入更多精力“补位”。但激烈的市场竞争未必会给比亚迪留出充足的追赶时间。

因此,比亚迪选择另辟蹊径,将智驾战略核心落在“普及全民智驾认知”上,以差异化路径实现对其他车企的“换道超车”。

今年2月,比亚迪宣布将高阶智驾系统“天神之眼”下放至全系车型。截至7月底,搭载“天神之眼”智能驾驶辅助系统的车型累计销量突破120万辆,成为中国市场装车量最大的智能驾驶辅助系统。

然而,这些数字并不能完全掩盖比亚迪在智能化领域的短板。在低端车型凭借高性价比持续放量、稳固市场基本盘的同时,比亚迪的高端化进展却始终缓慢。

目前,比亚迪已形成方程豹、腾势、仰望三大高端品牌矩阵。但根据方正证券统计,今年上半年,三大品牌的总销量仅为14.1万辆,占比亚迪总销量的6.6%。

02 自研智驾,亟待交卷

比亚迪智能化能力的不足,是品牌高端化受阻的原因之一。根据麦肯锡的调研,在消费者放弃外资品牌选择本土品牌的原因中,“更先进的智驾功能”排名第一。

但目前,比亚迪主要将重心放在主流车型这一基本盘之上。然而,“全民智驾”在拉低智驾门槛的同时,也拉低了外界对比亚迪智驾实力的认知。

目前,比亚迪“天神之眼”辅助驾驶系统分为三个平台:A平台用于仰望品牌;B平台服务于腾势和比亚迪品牌;C平台应用于王朝和海洋车型。

比亚迪同时推出天神之眼A/B/C三个平台,不仅容易造成概念混淆,也会让部分高端车型车主产生认知偏差,认为比亚迪旗下所有车型都搭载同一套智驾系统,导致不同平台之间无法有效拉开层级差距。

不过,这种打法未必不是比亚迪故意为之的结果。目前,比亚迪在智驾发展方面,几乎将所有能实施的方案都尝试了一遍,包括自研、联合开发、成立合资公司等。这一策略帮助比亚迪在智驾领域上快速试错、抢占主动权,但同时也反映了其自研进度不及预期的尴尬。

最为明显的是,新势力汽车代表小鹏、理想都已经相继在去年推出了自己的端到端智驾方案,而比亚迪的目标则是在今年实现自研端到端城区NOA技术的量产,节奏已落后一拍。

比亚迪集团高级副总裁、智能化总负责人杨冬生表示,天神之眼C平台是比亚迪全栈自研;而在B平台上,比亚迪具备全栈自研能力,但短期内也会和外部供应商在算法上保持合作。

随着比亚迪与智驾供应商之间的合作愈发紧密,一个关键问题也随之浮现:当前其智驾技术体系中,真正属于“自研”的部分究竟占多少?

目前,新能源汽车行业的竞争已进入白热化阶段,智驾供应商领域的竞争同样激烈。据《甲子光年》报道,在智驾内卷的背景下,智驾供应商都在争取通过规模摊薄利润,五六千元级的智驾解决方案已非常普遍,基本都能支持城市NOA功能。

但在这种极低的成本水平下,车企自研智驾的动力也会被大幅削弱。与其投入大量人力财力自研智驾方案,不如选择与成熟的第三方智驾供应商合作,既能降低研发风险与成本,又能加快研发进度,避免被其他竞争对手独占市场。

例如,比亚迪与Momenta共同设立了深圳市迪派智行科技有限公司,专注高阶智驾算法与系统的研发与量产;其还先后投资了卓驭科技、速腾聚创、地平线等多家智驾供应商。

然而,当车企“自研”的边界愈发模糊,消费者对品牌智驾能力的信任与认知难免会相应弱化。因此,比亚迪也急需一份实打实的智驾成绩单,来印证自身的技术实力。

此次原斑马智行CTO王军的加盟,不仅能从技术层面为比亚迪智驾体系赋能,更在行业认知与公众期待层面,为其增添了一份专业背书。

03 舱驾一体,技术突围

早在王军正式加盟之前,比亚迪在智驾技术方面已经有了新的进展。据《晚点Auto》报道,比亚迪高级副总裁、智能化总负责人杨冬生在今年7月的采访中表示,集团正准备推出“一体化舱驾”产品(OneBoard),并暗示该方案“可能很快就会有”。

从行业发展趋势来看,整车电子电气架构正从传统分布式向集中式加速过渡,而“舱驾一体”更被视为是智能汽车领域的新趋势。这一技术将原本独立的智能座舱和智能驾驶功能融合在一起,形成一个强大的“中央大脑”,统筹管理汽车的所有智能功能。

目前,“舱驾一体”主要包括三种形式:One-Box(将座舱域和辅助驾驶域的核心板集成在同一个域控制器盒子内,两个核心板仍然是分开的);One-Board(将座舱和辅助驾驶的芯片集成在同一块PCB板上,集成度更高);One-Chip(即用1颗芯片处理座舱和辅助驾驶功能,是舱驾一体的最终形态)。

比亚迪所采用的是One-Board方案,其认为这是最适合当前的路线。杨冬生认为,“特斯拉已经用了One-Box方案,但历史会逼着你融合,这是技术发展的必然趋势。”

然而,比亚迪的对手也不少。近年,已有不少车企积极布局“舱驾一体”,包括蔚来、小鹏汽车、岚图、极氪等。

一方面,“舱驾一体”可以打破智能座舱和辅助驾驶之间的“信息孤岛”,实现数据共享,提高协作效率;另一方面,随着芯片的迭代升级,座舱SoC和智驾SoC的算力越来越高,如果可以集成到一个域控制器中,可以有效地减少线束使用量和复杂性,实现降本。

从某种程度上看,在单纯的辅助驾驶或智能座舱发展方面,比亚迪确实落后了。因此,其更倾向从自己最擅长的整合能力方面发挥优势,正如其在电动化阶段通过垂直整合取得成本优势一样,在智驾领域走出一条差异化的竞争路线。

比亚迪智能化硬件、产品及软件相关负责人韩冰表示,比亚迪在辅助驾驶、座舱、动力的核心零部件上都是自主研发的,能从设计、开发到生产全链路自研,这个能力应该是全行业最领先的。

这也体现了比亚迪在智驾领域的布局思路:不追求单个技术的极致,而是强调系统整体的协调与可靠,构建智驾生态一体化的一盘棋。

在汽车智能化的下半场,“智驾平权”仅是这场变革的起点。随着消费者的“智驾刚需”逐渐得到满足,汽车智能化的竞争也将从单点的技术较量,升级为技术生态构建、数据安全守护与用户信任沉淀的多维博弈。

深谙这一道理的比亚迪,也必须加快布局节奏,在人才与技术上加速“补课”,希望能复制此前在汽车电动化浪潮中的成功路径,在新一轮的行业变革中再次掌握主动权。

只是,比亚迪要“边追边补课”,转型压力显而易见。对于这家已经从多次危机中突围成功的企业来说,智能化这场硬仗,才刚刚打响。

文章封面首图及配图,版权归版权所有人所有。若版权者认为其作品不宜供大家浏览或不应无偿使用,请及时联系我们,本平台将立即更正。