近年来,随着海外移民广告的泛滥,不少中产家庭开始将目光投向国外,认为国外意味着高薪与更多机会。然而,现实真的如此美好吗?

最近,一段名为“深圳年薪百万的大厂夫妻梦碎日本”的视频在网络上引发热议。视频中,一对名校毕业的学霸夫妻,原本在国内大厂享受着不菲的薪水,却因一次旅行而毅然辞职,选择移民日本。然而,他们很快发现,理想与现实之间存在着巨大的鸿沟。

“好房子租不到,只能租别人不要的廉价房。”夫妻俩抱怨道,“蔬菜水果一天就要几百块,一个月花费将近上万。”更让他们难以接受的是,家政服务价格是国内的三倍,为了节省开支,他们不得不亲自做家务。

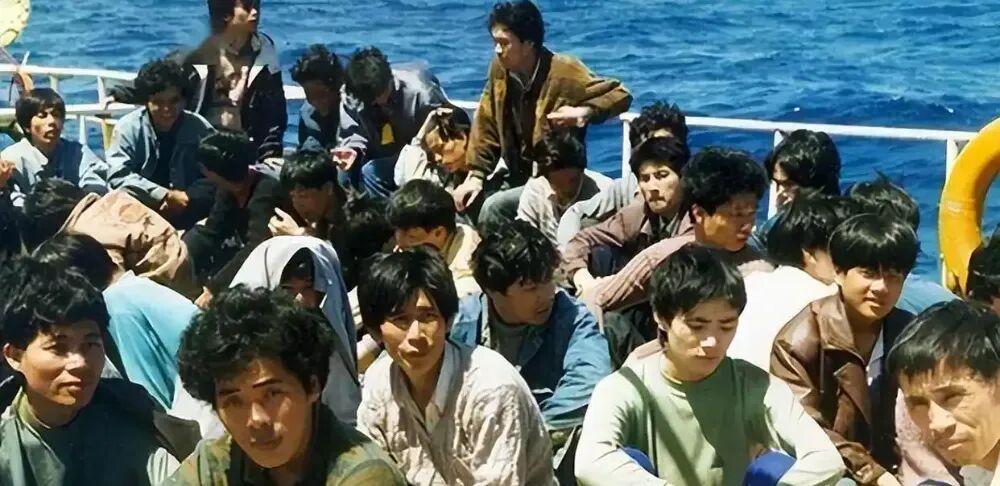

这样的故事并非孤例。在社交平台和微信推文中,我们经常能看到类似的案例:企业高管在国外开出租车,大学教授只能从事简单体力活,大厂程序员卖房移民后只能送外卖……这些故事背后,是盲目移民带来的财富缩水和生活困境。

那么,为什么中国的中产在异国他乡难以长期生存呢?

中产家庭产生移民想法的主要原因,往往是自身的集体焦虑。早在2010年,就有调查报告显示,约68.5%的中产阶层进入了“房奴”“车奴”“孩奴”的新时代。他们害怕房子贬值、理财亏损,同时也因子女教育问题而考虑移民。

中产阶层大多受过良好教育,信奉努力可以换来成功。然而,高昂的房价和教育成本让他们感到前所未有的压力。客观上讲,中产可以适度放松对自己的要求,比如购买偏一点的房子,接受学校随机分配。但中产的属性又决定了他们不能将就,必须保持外在的体面。

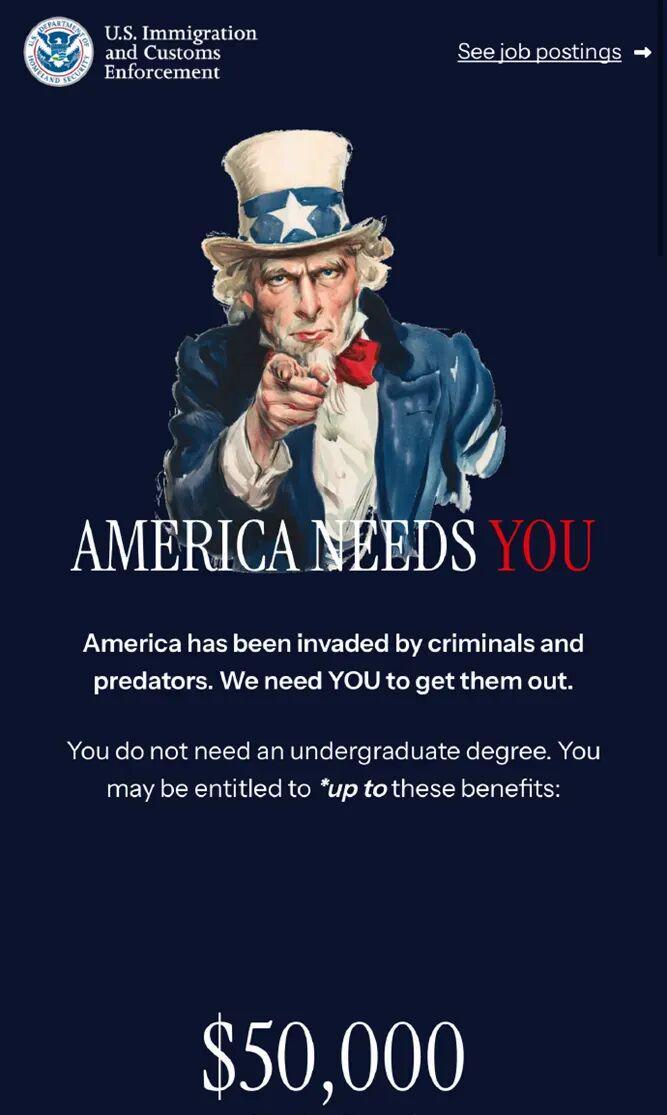

移民产业正是抓住了中产阶层的这种焦虑,用诱人的广告吸引他们:“50万美金=美国房产+全家绿卡”、“买国内项目仅有70年的使用权,而买国外项目则是土地的永久产权”……这些项目被包装成“性价比高”、“投资潜力强劲”的中产家庭移民优先选择。

在移民中介的描绘中,中产一旦移民,就能过上住在郊区有4间卧室的房子、养两三个孩子和1只狗、开2辆汽车、门前是修剪整齐的草坪的美好生活。然而,现实却往往并非如此。

以新加坡为例,这个曾经万人追捧的移民国,如今已经变成了“遍地都是中国人的后悔药”。原因何在?生活成本太高。新加坡连续第三年蝉联全球生活成本最高城市榜首,随便吃个便餐都要一百多人民币。欧美地区的物价也差不多,普通人一个月也就下2、3次馆子。

有人可能会问:在当地找个工作不就行了?然而,这恰恰就是中产技术移民最常见的情况。在国内积累的经验和人脉,到了国外可能并不被认可。语言障碍、文化差异,再加上一些职业资格证在国际上并不通用,让这些曾经在国内叱咤风云的精英们在国外寸步难行。

比如律师证、医师证、建筑师证,在国外往往不被承认。因此,很多国内的教授老师到国外后,也只能先从刷盘子做起。但问题是,中国的中产能接受去国外刷盘子、送外卖、当出租车司机吗?

对于中产这个阶层来说,移民的最大痛苦不是物质上的匮乏,而是社会地位的落差感。在国内,他们通常积累了很多人脉关系,包括工作和生活上的亲朋好友,在社交群体里也比较有地位、有话语权。然而,到了国外,没有了关系社会,没人捧,得不到周遭的尊重,心里难免会有很大的落差。时间长了,难免会感觉到孤独和挫败。

此外,一些欧美国家的职场有个长期存在的“潜规则”:重要的岗位和核心的位置,不会让中国人挤进去。真实的收入并不比国内高多少,反而物价成本高了一大截,根本存不下钱。

更残酷的是,等到自己回过神来,想回到国内发展的时候,又发现自己回不去了。多年海外经历反而成为了再就业的障碍,曾经的人脉网络也已经疏远,而年龄也是岁月不饶人。这种尴尬境地,让许多移民家庭陷入了“留不下也回不来”的两难境地。

前北外教授乔木就是典型例子。在国内,他是收入不菲、社会地位高的大学教授;出了国,却成为没有人脉、资源,只能从头打拼的人。全家只能靠着妻子在超市收银赚钱生活。

也许会有人说,国外收银员不也挺好的吗?朝九晚五,不加班,有社保。没错,很多黑工群体去国外往往也是干这些,收入比国内高一大截。但问题是,作为一个中产,能接受这样的职业和落差吗?

富人和穷人都适合移民,只有“中产”最不适合移民。因为富人早已实现了财富自由,在哪都能过得很滋润,甚至能在国外找到更好的投资机会。而穷人本身就没有钱,在哪都得艰苦奋斗,在发达的资本国家,收入还能高上几个层级。但中产却卡在中间,不上不下,既没有那么多资本去潇洒,出国又得从头开始奋斗,移民的性价比非常低。

今年无相君也出国考察了10多个国家,有个最深的感触就是:中国的中产只要不背负高额贷款买房,不炒股亏钱,现在放眼世界,就是最爽的阶段。

为什么这么说呢?一方面,中国有全世界独一份的超级基建和生活便利。铁路、公路、公交、网约车等方面遥遥领先,且覆盖了大部分四五线的小城,出行便利且廉价。而在日本,公交车1小时一班,价格10元人民币起步;欧洲上个公厕都要1、2块欧元。而在中国,普通人能以发达国家不到一成的成本,享受更多的公共便利设施,包括电价、水价。

其次,“世界工厂”的优势也让我们能以极低的价格,买到更好的工业产品。小到扫把、指甲刀;大到空调、电视,都比国外便宜太多。哪怕是教育,中国也有优势。之前中美网民在小红书“大对账”时就有个帖子:一位美国网友分享,“我为了上大学欠了45万美元的债”,而中国网友惊讶地回应“我上大学的学费一年大概是5000元”。美国有研究机构统计,有数百万名50岁以上的美国人至今没有还清学生贷款。因此,现在我们也发现,有不少老外甚至主动移民到中国生活,社交平台有一大把案例。

这些天,我也对比了一下10多年来的物价,发现中国基础消费物价远比西方稳定。比如猪肉,20年前10多块一斤,现在还是十多块一斤;高档汽车,20年前汽车30多万一辆,现在汽车20多万一辆。相信再过10年,物价的变化也不会太大。至于房价,甚至可能还要往前便宜个10年、20年。

另一方面,中国的人情社会虽然有一些家长里短的繁琐,但好处也是显而易见的。比如,朋友、亲戚之间的互相帮助,只要愿意求助,就能有长辈或陌生人为你提供一些简单的帮助。这都是这片土地上的普通人,所拥有的最大“福利”。

总之,尽管这届中产很着急,但真的不用太急。拿好手上的钱,别乱动乱投资,现在正是钱值钱的时候。只要不高价买房、有稳定收入,目前就是最爽的阶段。所谓的“移民性价比”,远远不如留在这片热土深耕。