作者|刘景丰

2025年,中国企业出海正经历一场前所未有的用工变革。在全球经济增速放缓、贸易保护主义抬头的大背景下,企业从“产品出海”迈向“运营出海”,海外本地化团队建设成为关键突破口,海外用工需求与合规管理正成为新的竞争焦点。

当关税壁垒与合规要求倒逼企业深度本地化,出海战略已从单纯的规模扩张转向“扎根当地”。本地化运营的核心在于构建本土团队,这直接推动了海外用工市场的爆发式增长。据猎聘大数据研究院报告,2025年前三季度,中企出海职位同比增长38.41%,其中新能源、电子半导体、机械设备行业需求最旺,工程施工领域职位增长超100%。

海外用工需求的激增,也带来了管理难题。11月6日,在上海第八届中国国际进口博览会(进博会)全球服务商联合展区,“海外用工管理”成为热议话题。全球人力资源科技SaaS企业Horizons新视野联合霞光社举办的“破局出海·人力先行”专题活动中,专家指出:真正的全球化不仅是产品、资本的流动,更是人力资源、管理理念与文化认同的深度融合。Horizons新视野董事长许跃飞强调,企业需通过科学的人力资源配置实现跨文化团队共赢。

2025年初,两则猎头圈消息引发关注:某新能源企业国内招聘计划增长15%,但海外业务线人力需求激增120%;另一家车企海外团队从500人扩张至2000人。这些数据背后,是中国企业海外业务的加速布局。截至2025年9月,5427家A股上市公司中,超53%已披露境外业务收入,“走出去”从选项变为必选项。

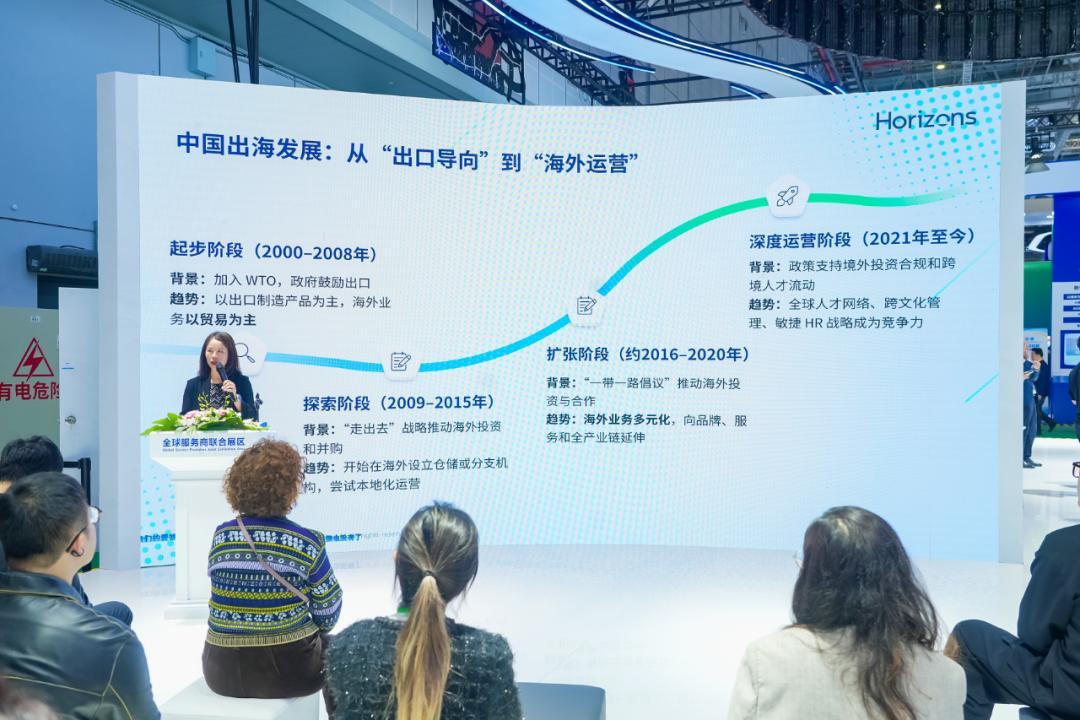

回顾中国出海历程,可分为三个阶段:2001年加入WTO后,企业以代加工模式实现“产品出口”;随后进入“产品出海”阶段,通过跨境电商、海外分店融入当地市场;2024年以来,受地区冲突和贸易保护主义影响,企业被迫将生产、运营环节外迁,进入“运营出海”深水区。

Horizons大中华区总经理欧文敏Amanda Ou

不同出海阶段对用工需求差异显著:产品出口阶段依赖外贸人员;产品出海阶段需要本地渠道资源;而运营出海阶段,企业需在海外建立生产、研发、市场推广等全链条团队。以中国车企为例,海外团队需负责本地化生产、渠道维护和用户服务,本地员工比例持续上升。

世界银行数据显示,2023年全球劳动力总量达36.3亿人,且流动加速。2024年上半年,中国近9.6万家企业在海外有业务,人才招聘需求达450万人。霞光智库预测,到2026年,海外人才招聘市场规模将达84亿美元,为人和组织出海的服务需求强劲。

尽管需求旺盛,但合规与文化冲突成为新挑战。中国企业在管理体系、文化观念上与海外差异巨大,权责关系、团队协同难题频发。例如,某中资企业老板在墨西哥因管理方式不当被起诉“心理创伤”,最终遭遣返;另有企业因拒付加班费被罚超740万美元。

更严峻的是,用工合规已与贸易壁垒挂钩。2024年12月生效的《欧盟市场禁止强迫劳动产品的条例》规定,涉及强迫劳动的产品将被禁止流通。这标志着,2025年已成为中企出海用工变革的关键节点。

Horizons大中华区总经理Amanda指出,全球人才网络、跨文化管理、敏捷HR战略已成为企业全球竞争力的核心。她建议,企业决策者应聚焦战略工作,如产品打磨、市场拓展,而将合规等事务性工作交给专业服务商。

“组织能力出海”正成为新趋势。这包括海外人才管理、组织建设、治理体系搭建等精细化服务。然而,对缺乏全球化经验的制造型企业而言,海外组织管理难度极大。Amanda强调,全球化市场需要管理多语言、多种族、多文化的组织,文化输送与组织管理极具挑战。

专业服务的价值日益凸显。例如,企业通过全球人力资源服务机构,可在几周内完成海外团队配置,而自行成立实体需花费2万至8万美元,且耗时数月。Horizons新视野提供的名义雇主服务(EOR)、全球薪酬服务(Global Payroll)等一站式方案,正帮助企业高效解决合规雇佣问题。

以小米为例,其计划5年内建1万家海外小米之家,需极为专业的用工管理能力确保全球门店协同运转。这印证了Amanda的观点:企业出海的终极竞争,是管理模式与组织能力的比拼。那些依靠专业能力建立核心竞争力的企业,将成为全球化的最终赢家。